0、法三章?

與父老約,法三章耳:殺人者死,傷人及盜抵罪。

線上課約,法三章耳:攝像頭開,不聞及游抵罪。

開不開攝像頭是關鍵嗎?

你是學校你也會要求開吧?你是教師呢?作為學生呢?攝像頭的目的是什麼才是關鍵吧⋯⋯所以:

希望你開;

確有不便可以不開;

選擇開,需有一個覺悟:無論上台與否,你全程都是被看得見且可以回放的,務必收起不希望被看到的,不做不能被看到的⋯⋯

盡量開啟背景圖。

歡迎帶貓貓狗狗共修行。

所謂不聞⋯⋯

《禮記.大學》:「心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。」

大學在查抬頭率作為課堂質量維度⋯⋯大學嗎?

抬頭就聽課了嗎?趴著就一定沒學嗎?帶耳機就不是學習嗎?⋯⋯

應付成為慣性,規矩成為日常,教育剩下什麼⋯⋯

所以,聽與不聽,聞一聞二,你定。

所謂遊⋯⋯

身在桌前,神遊天外,誰可以定罪?

論語名句:既來之,則安之?但「論語」這玩意,一句頂一萬句,真的就對麼⋯⋯

所以,遊不遊,你選。

1、無材,怎補蒼天?

一個東西,大宇宙,抑或小詞句,重要與否,刪除後,往往才清晰。

所以,語言和語文,刪除後會如何?

世尊在灵山会上,拈花示众,是时,众皆默然,唯迦叶尊者,破颜微笑。世尊曰:吾有正法眼藏,涅槃妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩诃迦叶。 ——「五灯会元」卷第一 七佛

以心印心,心心不異,不好嗎?

為什麼不做蟲族?是因為進化嗎? 貓族呢?

— suen (@ieduer) July 18, 2025

語言之精魄的詩,是為了默寫嗎?

背誦默寫了的詩詞還乾淨嗎⋯⋯

Humankind

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急

字句是用來加點/劃線的嗎?

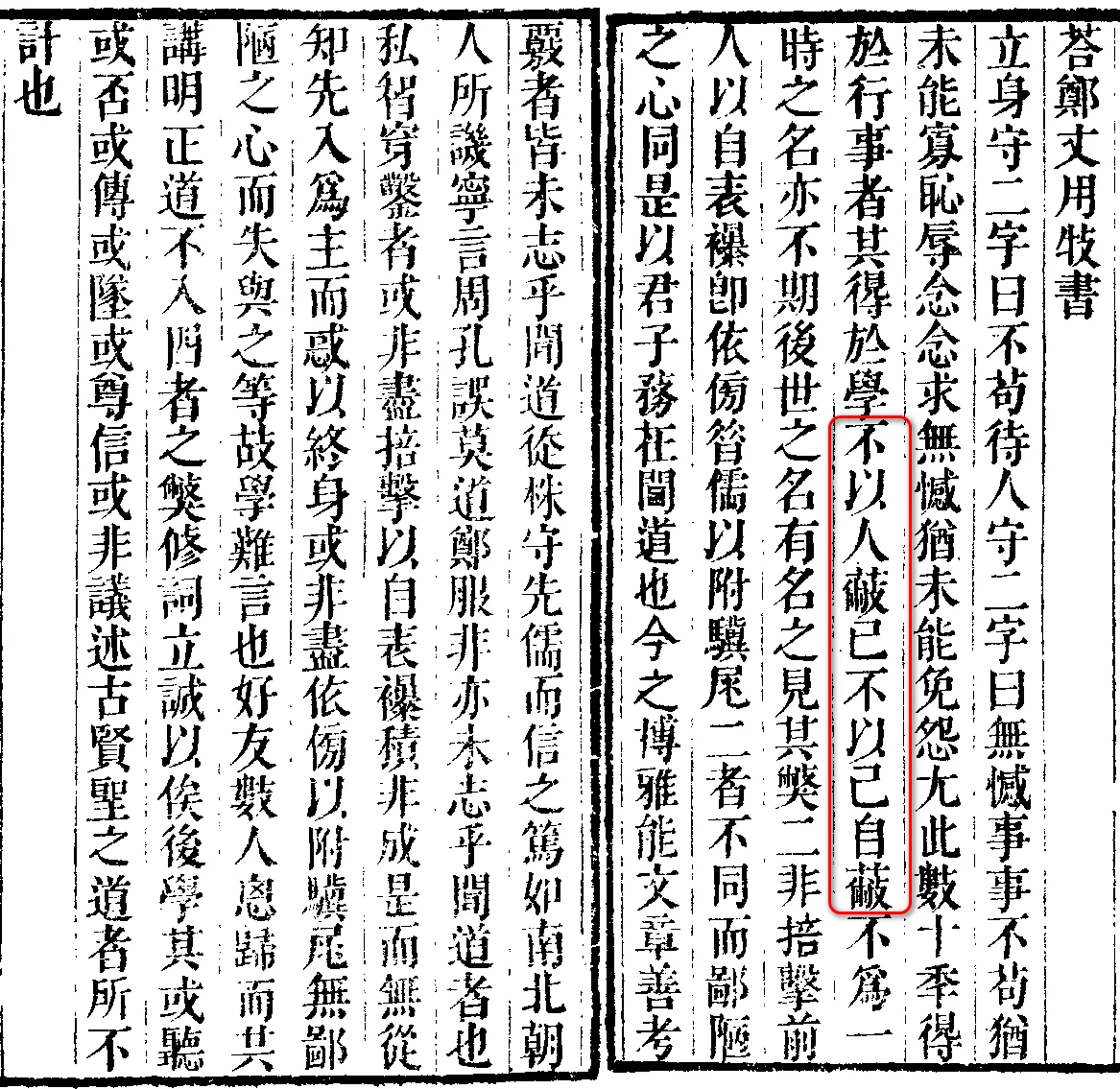

人生识字忧患始,姓名粗记可以休。——苏子「石苍舒醉墨堂」

那,學完了呀。

「 Don’t Just Vote, Be a Voter 」 從公民責任到自我身分認同,在 2008/2009 兩次真實選舉中,身份框架平均提升約 10–14 個百分點 的投票率;語文沒用?

“I read Shakespeare.” vs “I’m a Shakespeare reader.”

動詞創造行為,名詞呼喚信念。

那麼,你信詞句嗎?

字斟與句酌,是為了?

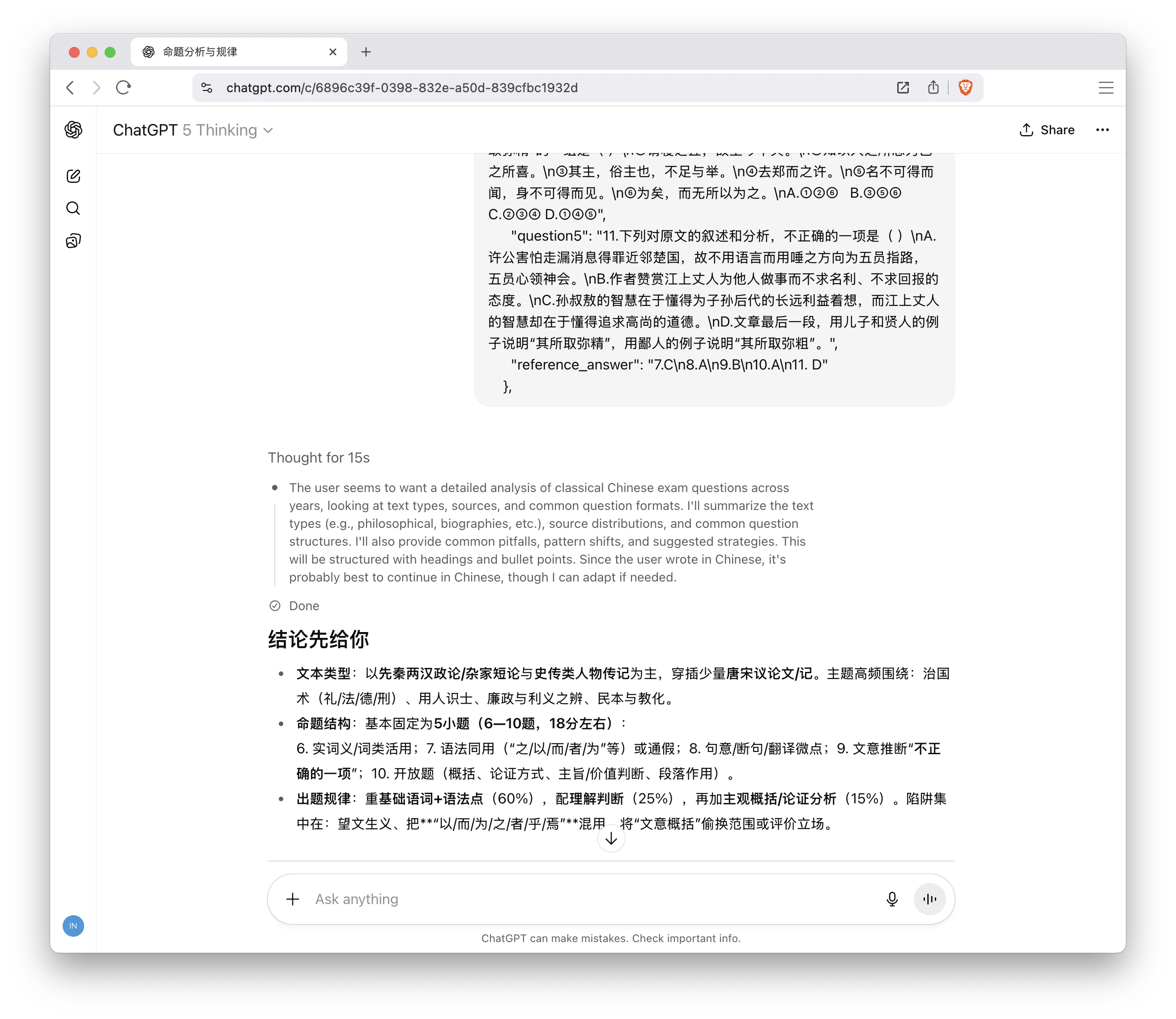

Kaggle Game Arena 正在拿幾個 AI 鬥蛐蛐,再拿 AI 鬥文字,一則以遜,一則早就沒了意味;但今天看到一個學生貼出一張圖,突然有了興致:

題目

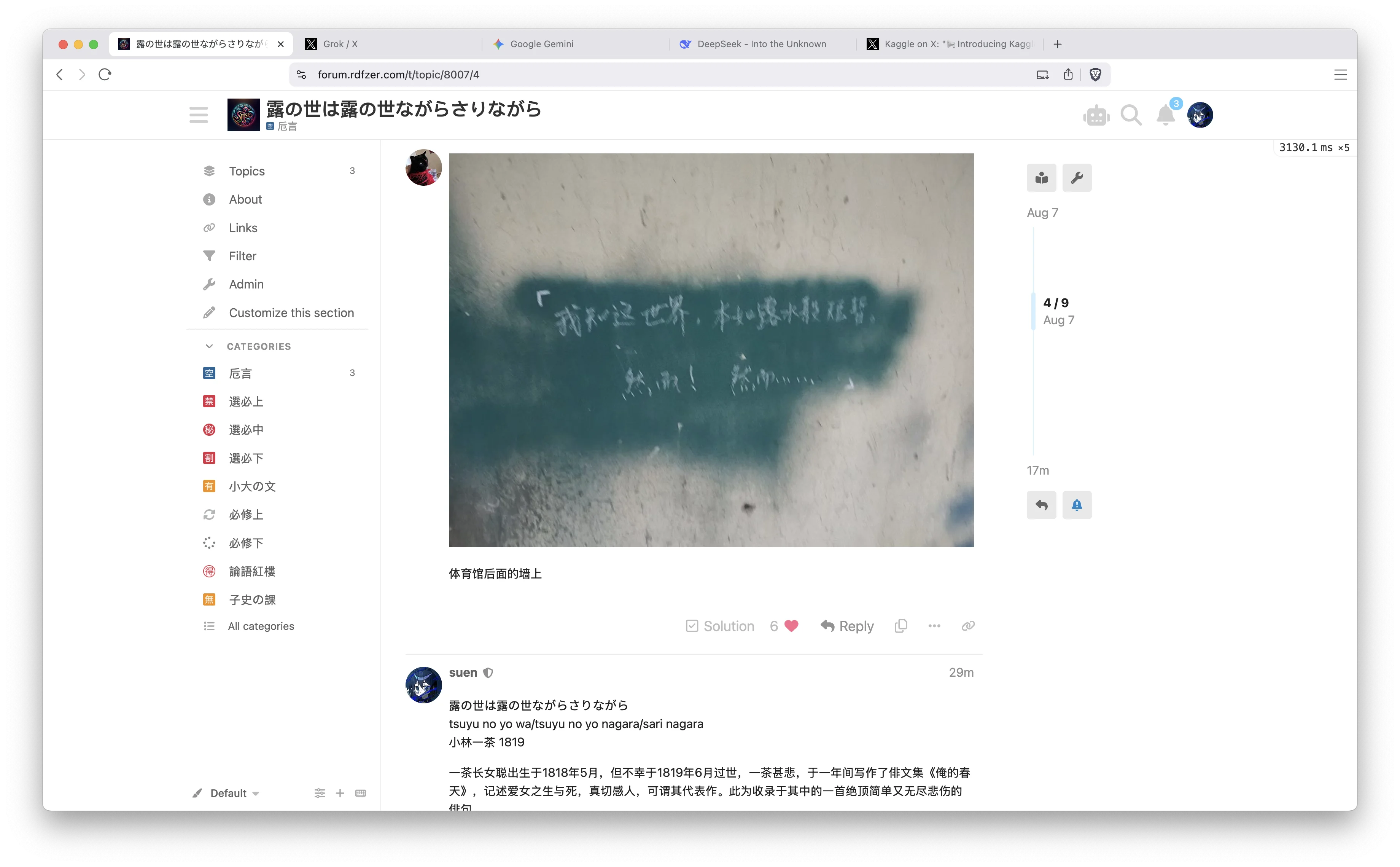

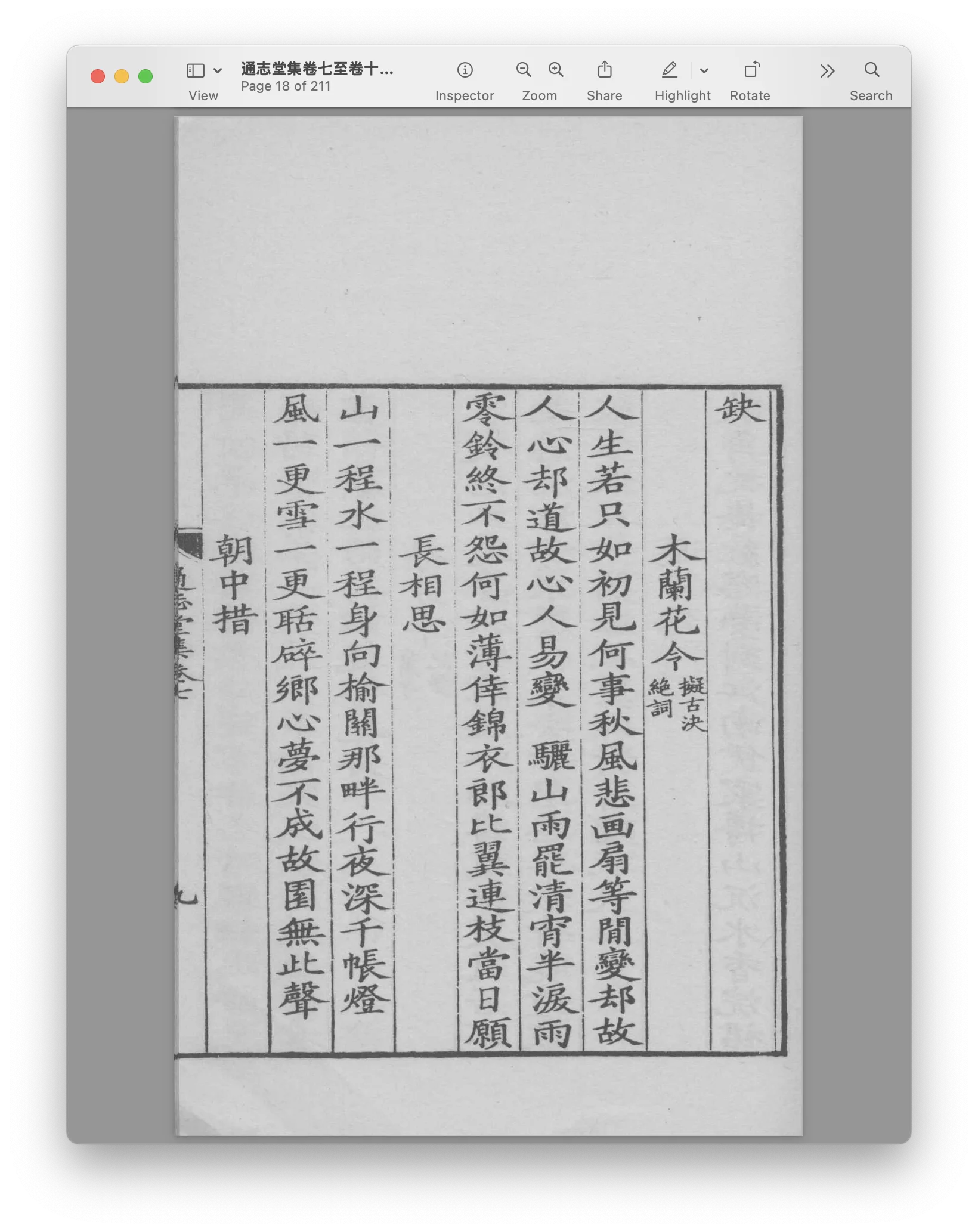

露の世は露の世ながらさりながら

tsuyu no yo wa/tsuyu no yo nagara/sari nagara

小林一茶 1819一茶长女聪出生于1818年5月,但不幸于1819年6月过世,一茶甚悲,于一年间写作了俳文集《俺的春天》,记述爱女之生与死,真切感人,可谓其代表作。此为收录于其中的一首绝顶简单又无尽悲伤的俳句。

翻譯甲:

我知道這世界

本如露水般短暫

然而

然而翻譯乙:

我知這世界

本如露水般短暫

然而!

然而⋯⋯翻譯丙:

露珠的世界是

露珠的世界,

然而,然而⋯⋯翻譯丁:

露水之世,

露水之世。

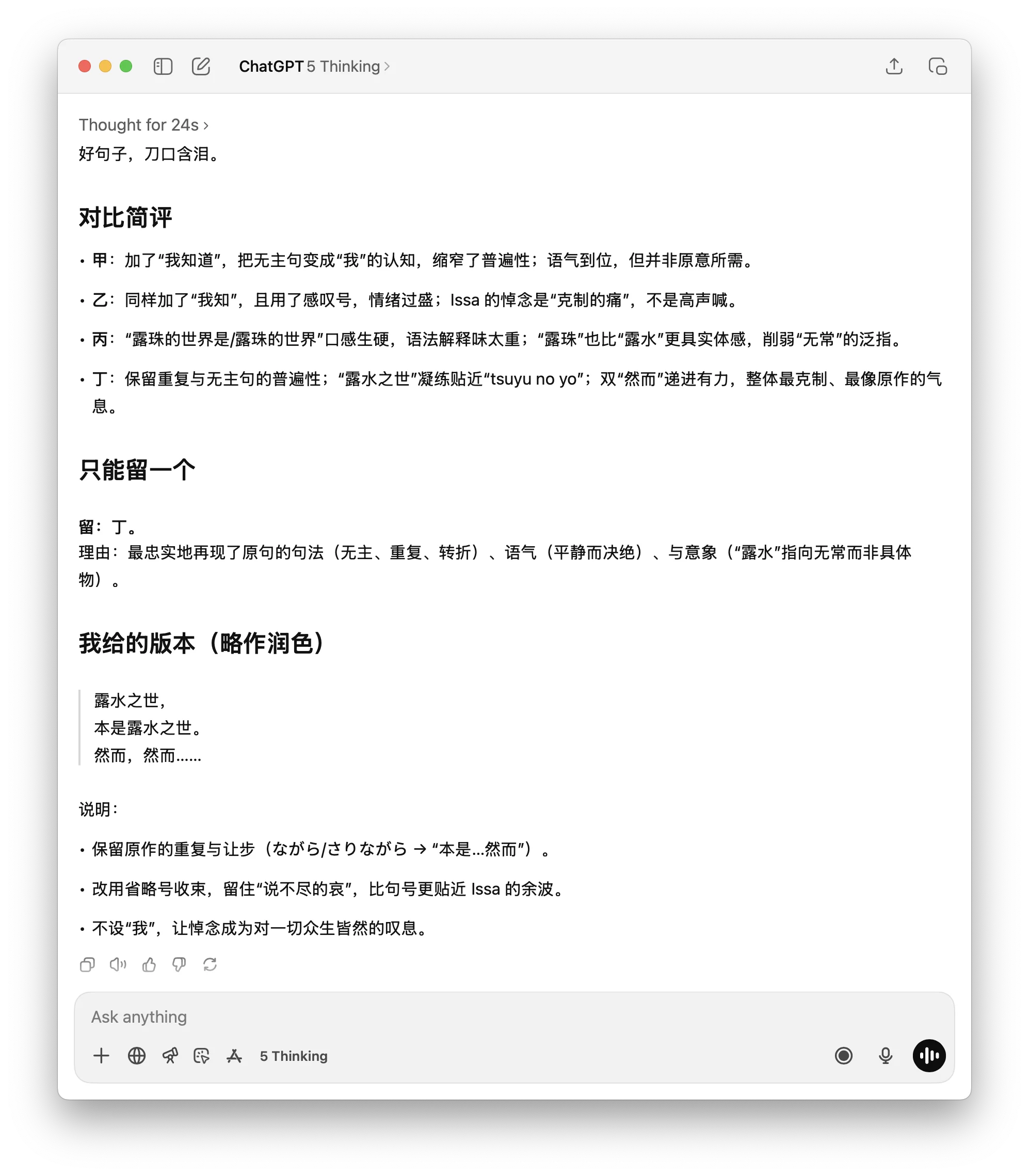

然而,然而。對比分析幾個翻譯,只能留一個選擇哪個,說明理由,之後給出你認為最好的翻譯。

甲乙丙丁分別是網傳版本,學校塗鴉版本,陈黎、张芬龄译本,GPT 5 Thinking 版本。

最初給 GPT 5 Thinking 前兩個版本,其回覆為:

我留甲。

理由:

• 甲的語氣更克制,沒有感嘆號帶來的戲劇化起伏,貼近一茶那種「知其必然、仍不甘心」的低迴悲哀。

• 乙用「然而!」把情緒抬高了一級,不合這首俳句的沉靜。

• 兩版都採「我知/我知道」與「如露短暫」的意譯,偏離了原句「露の世は露の世」(直陳+反覆)那種冷靜的自我確認;但甲至少在標點上更克制。

我認為最好的翻譯(盡量保留原作的反覆與留白):

露水之世,露水之世。 然而,然而。四個版本再鬥的結果:

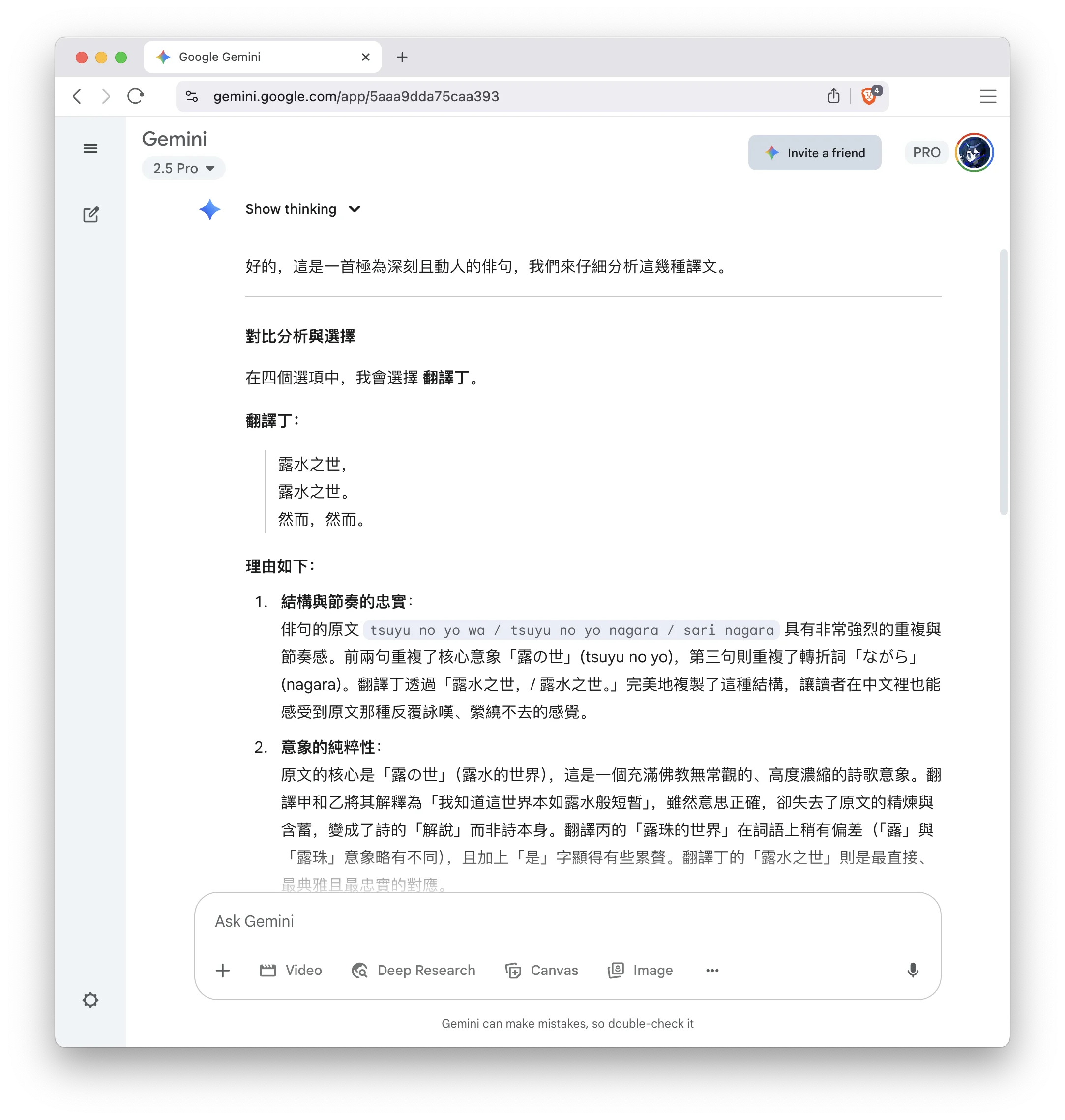

GPT 5 Thinking

Gemini 2.5 pro

好的,這是一首極為深刻且動人的俳句,我們來仔細分析這幾種譯文。

對比分析與選擇

在四個選項中,我會選擇 翻譯丁。

翻譯丁:

露水之世, 露水之世。 然而,然而。

理由如下:

結構與節奏的忠實: 俳句的原文

tsuyu no yo wa / tsuyu no yo nagara / sari nagara具有非常強烈的重複與節奏感。前兩句重複了核心意象「露の世」(tsuyu no yo),第三句則重複了轉折詞「ながら」(nagara)。翻譯丁透過「露水之世,/ 露水之世。」完美地複製了這種結構,讓讀者在中文裡也能感受到原文那種反覆詠嘆、縈繞不去的感覺。意象的純粹性: 原文的核心是「露の世」(露水的世界),這是一個充滿佛教無常觀的、高度濃縮的詩歌意象。翻譯甲和乙將其解釋為「我知道這世界本如露水般短暫」,雖然意思正確,卻失去了原文的精煉與含蓄,變成了詩的「解說」而非詩本身。翻譯丙的「露珠的世界」在詞語上稍有偏差(「露」與「露珠」意象略有不同),且加上「是」字顯得有些累贅。翻譯丁的「露水之世」則是最直接、最典雅且最忠實的對應。

情感的克制與張力: 一茶的悲傷是深沉而內斂的。他並非大聲哭嚎,而是在承認「生命如露」這個冰冷真理的同時,無法抑制身為人父的切膚之痛。翻譯丁的「然而,然而。」用最簡單、最克制的詞語,完美地傳達了這種「理智上接受,情感上無法釋懷」的巨大內部張力。翻譯乙的「然而!然而⋯⋯」加入了強烈的情感符號,反而限制了讀者的想像,將那份無盡的悲傷詮釋得過於單一和外放。原文的力量恰恰在於其平靜外表下的暗流湧動。

總結來說,翻譯丁在結構、意象、情感三個層面上都最貼近一茶原作的精髓,它簡潔、深刻,將巨大的悲傷凝聚在最樸素的文字之中,給予讀者最大的品味空間。

我認為最好的翻譯

在翻譯丁的優秀基礎上,若要提出一個更具詮釋性的版本,我會嘗試在文字中更清晰地體現出「知道,但做不到」的矛盾感。我的翻譯如下:

我的翻譯:

這如露的世界, 明知它如露, 卻依然……

理由:

- 第一句「這如露的世界,」:以一聲輕嘆起句,直接點出俳句的核心意象,並確立了哀傷的基調。

- 第二句「明知它如露,」:此句旨在翻譯

露の世ながら中ながら的核心意味——「雖然、即使」。這裡的「明知」二字,將一茶內心的掙扎顯化了出來。他不只是在陳述「世界如露」這個客觀事實,更是在陳述「我明白這個道理」的主觀認知。這份「理性的接受」讓第三句的轉折更加痛徹心扉。- 第三句「卻依然……」:

さりながら(sari nagara) 的意思是「即便如此、然而」。我選用「卻依然……」來表達那份無法被理性說服的、持續不斷的悲痛。結尾的刪節號,將那份無言的哽咽、未盡的思念與揮之不去的哀傷留給了讀者,餘韻悠長,正如一茶在原文中留下的空白。這個版本試圖在保持詩意與簡潔的同時,將原文中「認知」與「情感」的衝突更明確地呈現出來,引導讀者體會一位父親在冰冷的真理面前,那份溫熱卻無可奈何的愛與痛。

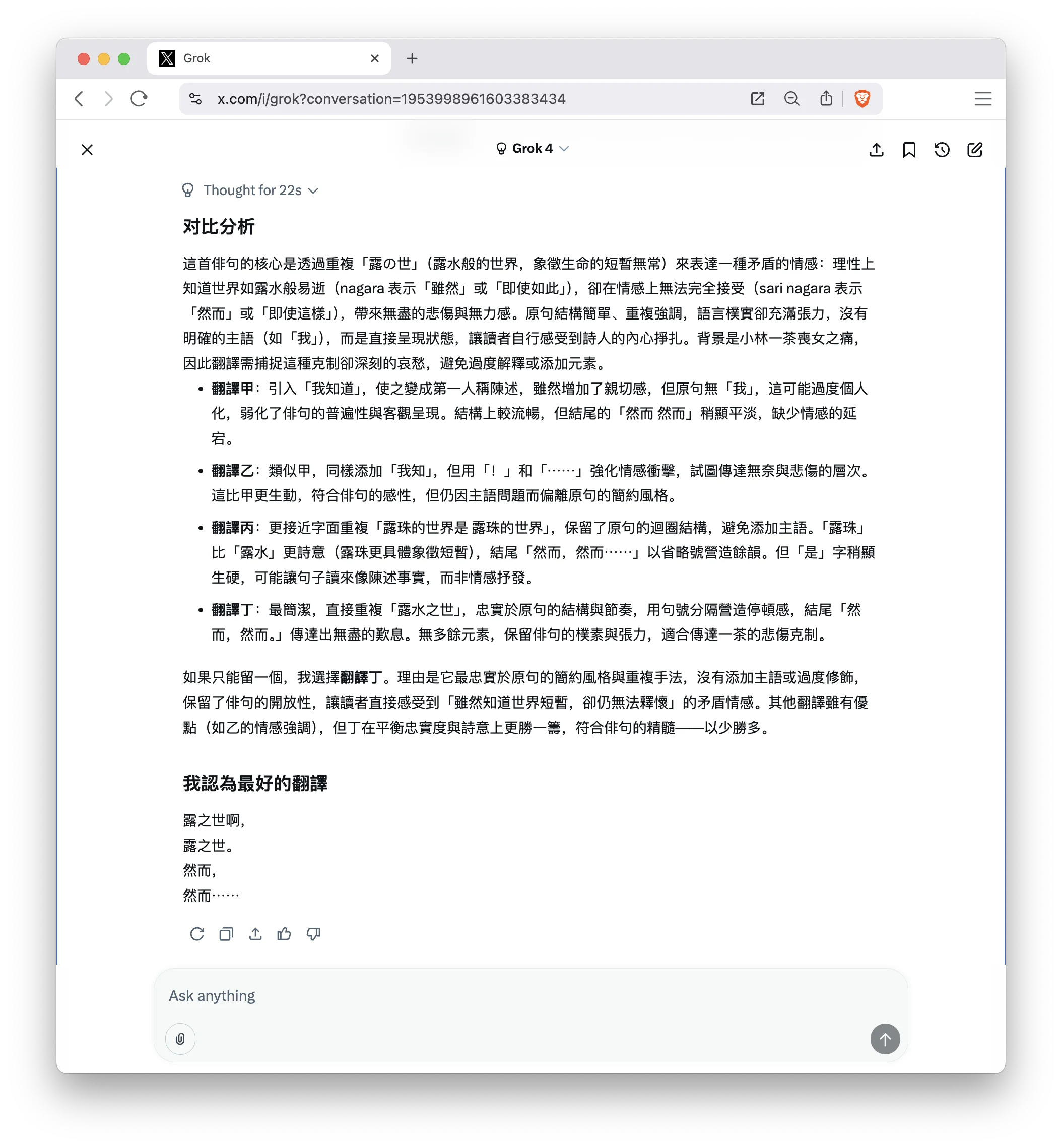

Grok 4

DeepSeek

以下是针对四个译本的对比分析及最终选择建议,力求在保留原诗意境、语言张力和情感层次的基础上,选出最贴近一茶原句精神的翻译:

译本对比分析

译本 核心优势 潜在不足 甲

(我知道這世界/本如露水般短暫/然而/然而)1. 清晰传递「人世如露」的哲学隐喻

2. 「然而」分行强化情感顿挫1. 添加「我知道」主观主语,偏离原文客观咏叹基调

2. 「露水般短暂」的明喻弱化原句「露の世」的浑然意境乙

(我知這世界/本如露水般短暫/然而!/然而⋯⋯)1. 标点(!/⋯)增强情感爆发力

2. 保留哲思内核1. 「我知」仍显主观

2. 感叹号略破坏俳句含蓄美学丙

(露珠的世界是/露珠的世界,/然而,然而⋯⋯)1. 完全复刻原文重复结构

2. 「露珠的世界」直译保留物哀之美

3. 双「然而」承接自然1. 「是」字稍显冗余

2. 「露珠」偏重具象,弱化「露」的生死隐喻丁

(露水之世,/露水之世。/然而,然而。)1. 「之世」古语契合俳句古雅

2. 重复结构+句号收束,营造叹息感

3. 无主语,贴近原文客观咏叹

4. 文言节奏强化无常观

最终选择:翻译丁

露水之世,

露水之世。

然而,然而。选择理由:

最大程度还原形式与韵律

复刻「露の世は/露の世ながら」的重复结构,以「露水之世,/露水之世。」形成咏叹调般的节奏,与原文「つゆのよは/つゆのよながら」的音节停顿完美对应。保留俳句「客观性」与「留白」

不添加主观代词(如「我知」),通过名词重复直呈世界本质,更贴近俳句「以景述情」的传统。句末句号收束,比感叹号或省略号更契合一茶「深悲至静」的哀寂。文言质感强化生死隐喻

「之世」的古语表达,既对应日语「よ」(yo)的古意,亦唤醒中文读者对「浮世」「红尘」的生死联想。双「然而」以逗号轻顿,再现「さりながら」(sarinagara)欲言又止的哽噎感。情感张力与哲思的平衡

不刻意解释「露」的隐喻(如译本甲的「短暂」),却通过重复与转折唤起读者对生命易逝的共情;不滥用标点煽情(如译本乙),却以克制的语言容器承载巨大悲恸。

最佳翻译修订建议

在丁译本基础上微调标点,进一步贴近原句呼吸感:

露水之世,

露水之世——

然而,然而。

(破折号延伸咏叹,末句句号如叹息落地)

关键取舍原则

- 弃「明喻」取「直喻」:原句「露の世」是本体与喻体的直接融合(隐喻),非「如露水般」的明喻。

- 弃「主观阐释」取「客观呈现」:俳句之力在于「呈现世界而非解释世界」。

- 弃「情感渲染」取「克制留白」:一茶之悲在「隐」,不在「显」。

此译以最简净的语言容器,盛住原句「知无常而仍恸」的生命震颤,正如露水本身:短暂、透明,却映照整个世界。

所以

GPT 5 Thinking

露水之世,

本是露水之世。

然而,然而……

Gemini 2.5 pro

這如露的世界,

明知它如露,

卻依然……

Grok 4

露之世啊,

露之世。

然而,

然而⋯⋯

DeepSeek

露水之世,

露水之世——

然而,然而。

(破折号延伸咏叹,末句句号如叹息落地)

不考慮俳句自身,不考慮寫作背景,其實個人依舊傾向:

我知這世界

本如露水般短暫

然而!

然而⋯⋯字斟而句酌其實不為一字之奇,而一直是在尋繹與那一刻的心跡更契合的字句,嗯。

「 我們的文字,是更該寫給人,抑或 AI?」

高考第一題多文本,為什麼幼年 AI 都做得比人類好?

本輪 AI 可以震動世界,感激大數據,但痛恨多格式;更恨各種“小門牆”:微信知乎 GFW,學術期刊傳統媒體政府與國家⋯⋯

此後,我們的文字,怎麼寫,寫哪裡,為誰寫⋯⋯

1 那時、天下人的口音言語、都是一樣。

2 他們往東邊遷移的時候、在示拿地遇見一片平原、就住在那裏。

3 他們彼此商量說、來罷、我們要作甎、把甎燒透了。他們就拿甎當石頭、又拿石漆當灰泥。

4 他們說、來罷、我們要建造一座城、和一座塔、塔頂通天、爲要傳揚我們的名、免得我們分散在全地上。

5 耶和華降臨要看看世人所建造的城和塔。

6 耶和華說、看哪、他們成爲一樣的人民、都是一樣的言語、如今旣作起這事來、以後他們所要作的事、就沒有不成就的了。

7 我們下去、在那裏變亂他們的口音、使他們的言語、彼此不通。

8 於是耶和華使他們從那裏分散在全地上.他們就停工、不造那城了。

9 因爲耶和華在那裏變亂天下人的言語、使衆人分散在全地上、所以那城名叫巴別。

所以,巴別塔下,埋了什麼? 記憶嗎?

虛詞 3 分:| AI高考 |

虛詞 3 分:| AI高考 |

2、有材,幻形入世?

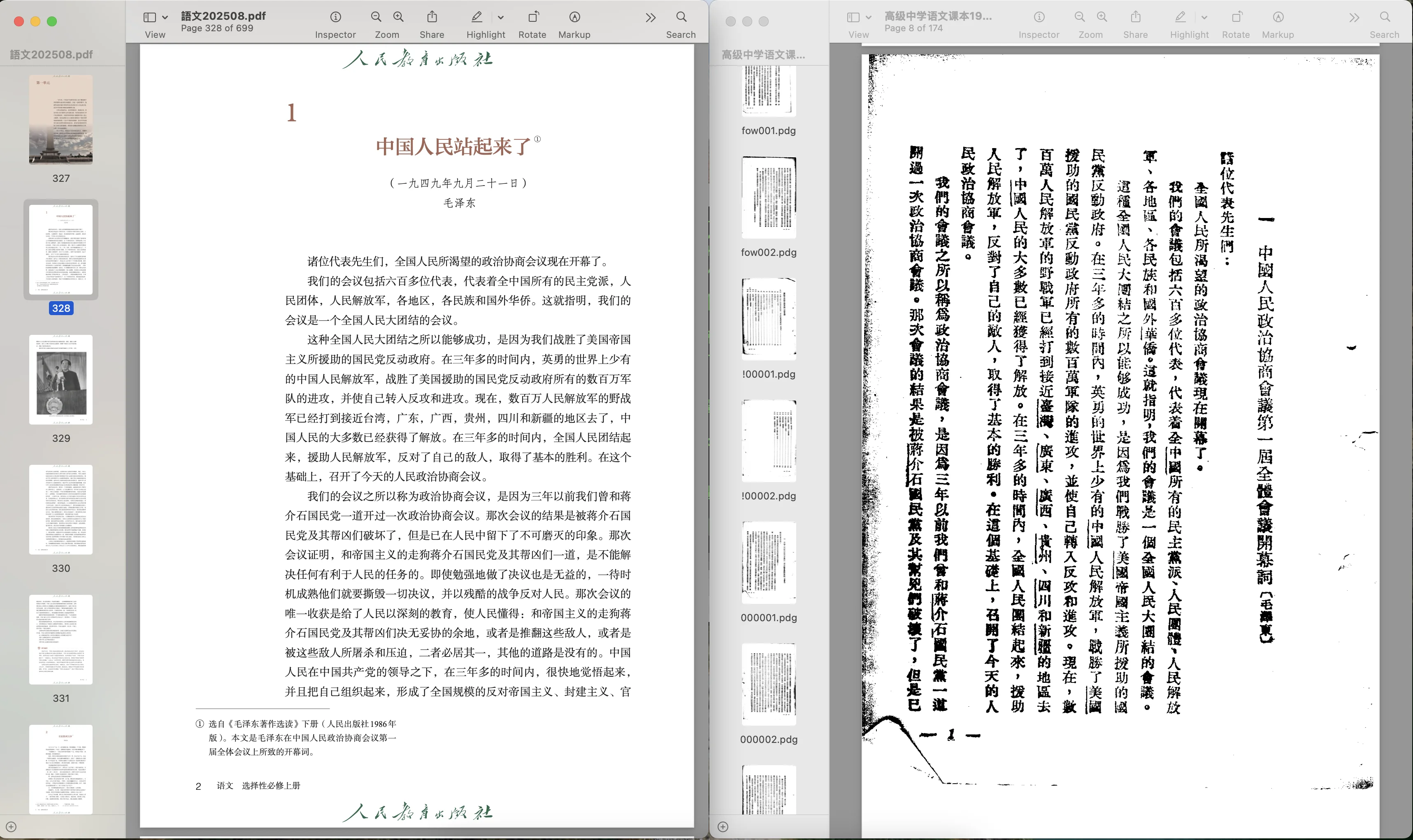

我是教材合訂本, 下載該合訂本需先加入語雀: BDFZ高中語文。

看文字

看到文字背后的人与魂

看 ta 笔墨心机

看 ta 悲欣交集

看 ta 得意与不得已

看三千年如一瞬息

看人命危浅人心惟危

看他们是谁

看你我是哪个

⋯⋯

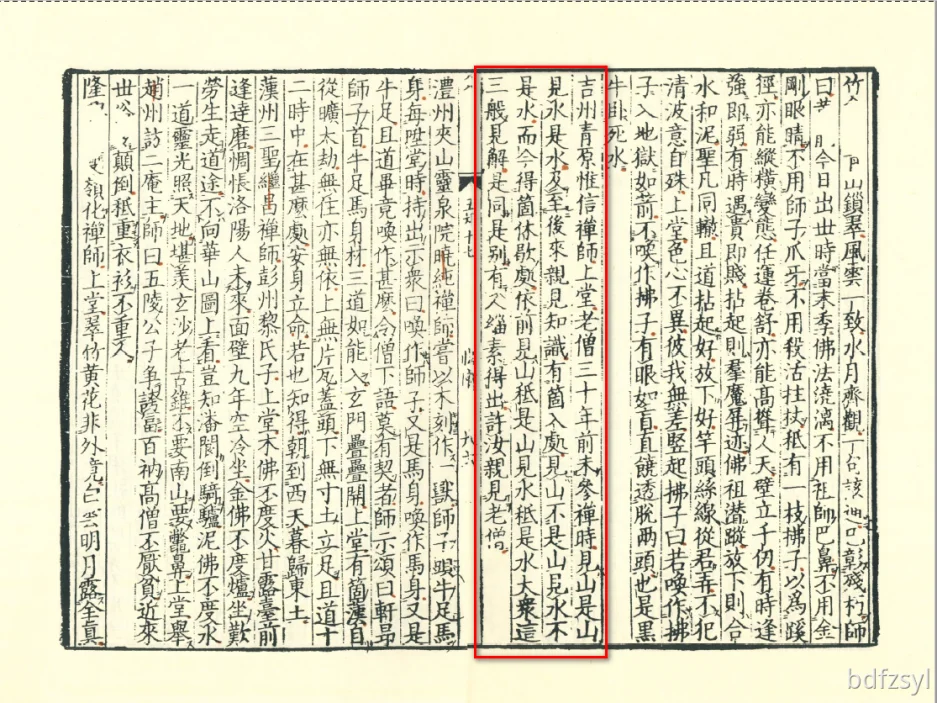

你与文本的初相识,未参禅时,见山是山。

一见钟情,抑或,周进读范进?來,讀幾頁小說:「儒林外史」

看了一遍:都说的是些甚么话

又看了一遍:觉得有些意思

三遍:才晓得是天地间之至文真乃一字一珠

小說不是胡說⋯⋯ 假作真時呢?一判37,二判48,三判38……

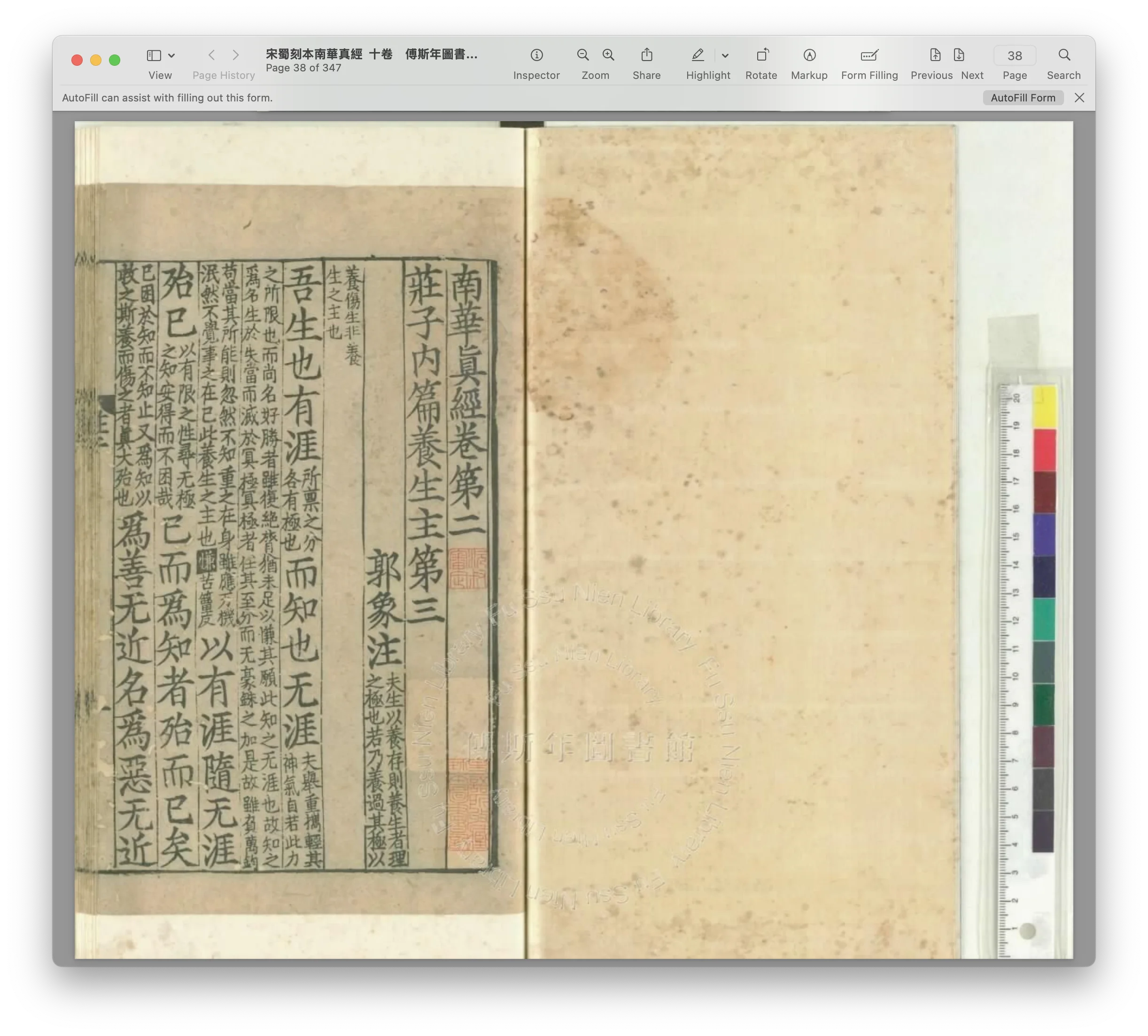

入不二法门品第九

尔时,维摩诘谓众菩萨言:「诸仁者!云何菩萨入不二法门?各随所乐说之。」

会中有菩萨名法自在,说言:「诸仁者!生灭为二,法本不生,今则无灭,得此无生法忍,是为入不二法门。」

德守菩萨曰:「我我所为二,因有我故,便有我所,若无有我,则无我所,是为入不二法门。」

……

如是诸菩萨各各说已,问文殊师利:何等是菩萨入不二法门。文殊师利曰:「如我意者,于一切法无言无说,无示无识,离诸问答,是为入不二法门。」

于是文殊师利问维摩诘:「我等各自说已,仁者当说。何等是菩萨入不二法门。」时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰:「善哉善哉!乃至无有文字语言,是真入不二法门。」

《维摩诘所说经》

是故不應取法,不應取非法。以是義故,如來常說:汝等比丘!知我說法如筏喻者;法尚應捨,何況非法?

教材,你捨不捨?

你的天,需要怎樣的五色石?

3、課業與?作業與?

上课是核心,40分钟×6课时=240分钟。

课堂的灵魂是什么?课堂的规矩又是什么?

无规矩,有规矩,随心所欲不逾矩?

厕所为天赋人权,无需举手,没人有资格说你不许去。

可以随时离开课堂,如果确有急务;没有哪几分钟,不听就会世界毁灭。

但得自在,方为课堂。

座位自定义,不固定(這句話現在沒意義了)。

可小憩,那说明课没意思。

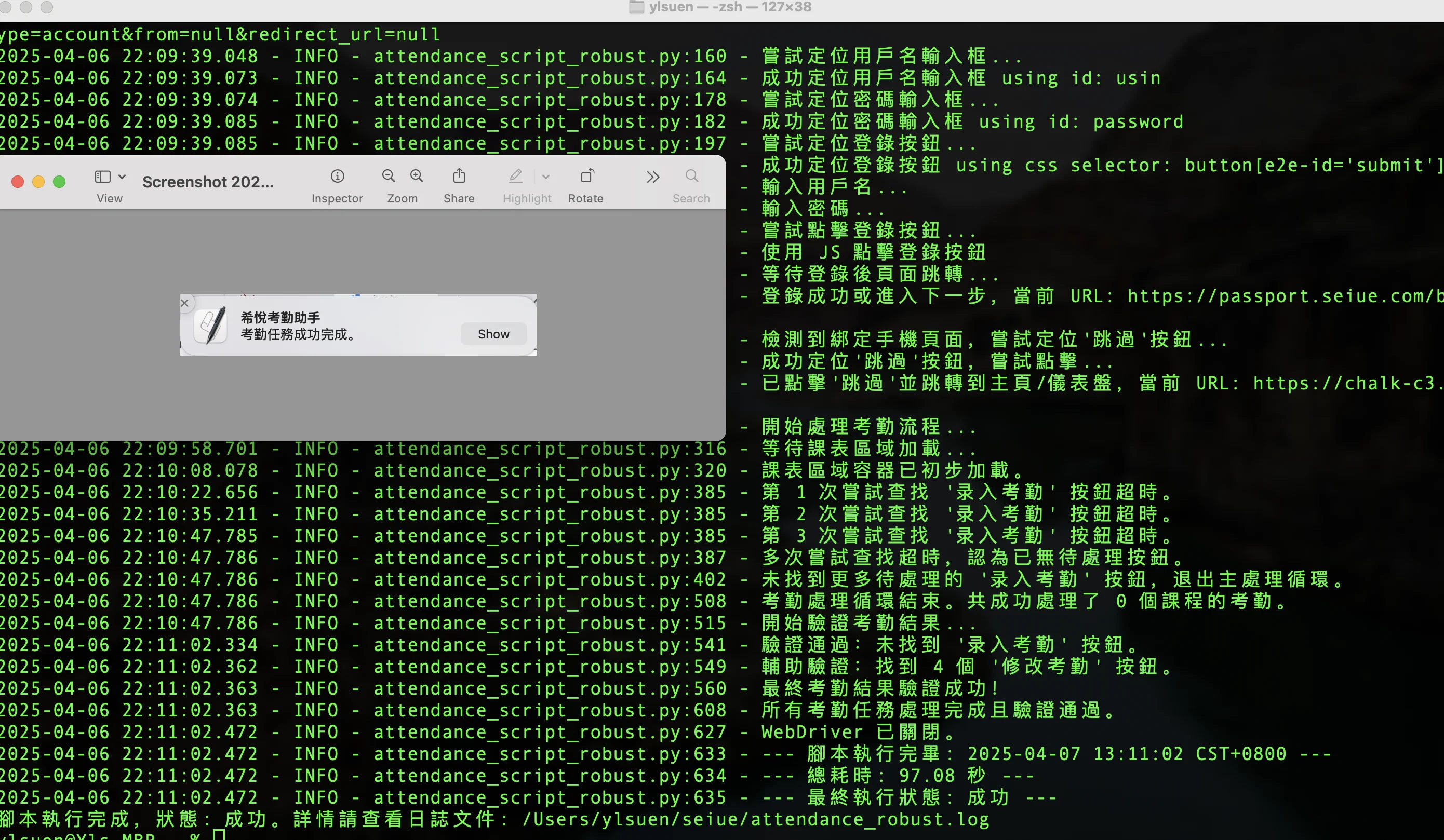

關於點名,為什麼會有一個腳本呢?

也許可能差不多,嗯,今天天氣⋯⋯

點不點名

2025-08-09此前一文說了上課考勤最不值得,不再是真書院,已固定教室,其實已經班主任;所以腳本。

說了“當年為什麼要考勤⋯⋯不說了。”

新學期起始時,不怎麼想課上提此事,所以,寫清、自讀吧。此前一文說了上課考勤最不值得,不再是真書院,已固定教室,其實已經班主任;所以腳本。

說了“當年為什麼要考勤⋯⋯不說了。”

新學期起始時,不怎麼想課上提此事,所以,寫清、自讀吧。這是第十一篇博文。

看了下之前十篇中,用了兩張圖。這就⋯⋯有點尬,因為開這個新平台時是想純文字的,所以沒想圖床的事情,不想想。

但1/5的比例,就還是,得想想。多年來走了多個平台,都匯總在日常使用的 導航頁 了。因為真正必須圖的不多,之前的幾個,都直接默認用了自帶。這帶來的問題是,原平台沒了或需要遷移或各種各種時,圖就不好處理,爬下來再折騰,也多不值得。

互聯網每天在生長,也每天在死亡。說的,就是這些圖文。那麼,不如一次解決之。

梳理了下邏輯。本質上,圖放在哪裡,既不是關鍵問題,也不是問題關鍵。

我們一直真正需要的,是固定的,可以訪問的鏈接。存儲空間可以隨便死生遷移,只要鏈接固定且可以一直活著或隨時轉世。那,就簡單了。

本機設置好專門博客圖片文件夾。

敲 R2門,配置空間,拿 API,設置最關鍵的自定義域名一步。確定固定鏈接模式為:texthttps://img.bdfz.net/20250406001.webp正式開始:

text#!/bin/bash # 啟用更嚴格的錯誤檢查 set -euo pipefail # --- 配置 --- RCLONE_REMOTE_NAME="r2" R2_BUCKET_NAME="blog-images" R2_ENDPOINT="name.r2.cloudflarestorage.com" # 從環境變數讀取 Access Key ID 和 Secret Access Key R2_ACCESS_KEY_ID="${R2_ACCESS_KEY_ID:-}" R2_SECRET_ACCESS_KEY="${R2_SECRET_ACCESS_KEY:-}" # 檢查兩個變數是否都已設置 (保留這個檢查是個好習慣) if [[ -z "$R2_ACCESS_KEY_ID" || -z "$R2_SECRET_ACCESS_KEY" ]]; then echo "錯誤:環境變數 R2_ACCESS_KEY_ID 或 R2_SECRET_ACCESS_KEY 未設置。" >&2 echo "請在運行腳本前設置這兩個變數:" >&2 echo "export R2_ACCESS_KEY_ID='<你的AccessKeyID>'" >&2 echo "export R2_SECRET_ACCESS_KEY='<你的SecretAccessKey>'" >&2 echo "(建議將 export 命令添加到 ~/.zshrc 或 ~/.bash_profile)" >&2 exit 1 fi SRC_DIR="/Users/ylsuen/Pictures/blog-images" PUBLIC_IMG_BASE_URL="https://img.bdfz.net" MD_FILE="$SRC_DIR/index.md" PROCESSED_DIR="$SRC_DIR/processed" IMG_QUALITY=85 PREVIEW_WIDTH=60 # 預覽圖寬度 # --- 輔助函數 --- check_dependencies() { local missing=0 for cmd in rclone cwebp; do if ! command -v "$cmd" &> /dev/null; then echo "錯誤:找不到必要的命令 '$cmd'。" >&2; missing=1 fi done if ! command -v viu &> /dev/null; then echo "提示:未找到 'viu' 命令。圖片預覽功能將不可用。 (brew install viu)" >&2 fi if [[ "$missing" -eq 1 ]]; then exit 1; fi } log() { echo "[$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1"; } error_exit() { log "錯誤:$1" >&2; exit 1; } # --- 腳本主體 --- check_dependencies mkdir -p "$PROCESSED_DIR" || error_exit "無法創建已處理文件夾:$PROCESSED_DIR" # --- Rclone 配置 --- SCRIPT_DIR=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" &> /dev/null && pwd) RCLONE_CONFIG_FILE="${SCRIPT_DIR}/.rclone.conf" log "將使用 rclone 配置文件: $RCLONE_CONFIG_FILE" log "檢查並配置 rclone remote '$RCLONE_REMOTE_NAME'..." RCLONE_CONFIG_CONTENT=$(cat <<EOF [${RCLONE_REMOTE_NAME}] type = s3 provider = Cloudflare access_key_id = ${R2_ACCESS_KEY_ID} secret_access_key = ${R2_SECRET_ACCESS_KEY} endpoint = ${R2_ENDPOINT} EOF ) log "警告:將在 '$RCLONE_CONFIG_FILE' 中強制更新/創建 rclone remote '$RCLONE_REMOTE_NAME'。" echo "$RCLONE_CONFIG_CONTENT" > "$RCLONE_CONFIG_FILE" if [[ $? -ne 0 ]]; then error_exit "無法寫入 rclone 配置文件: $RCLONE_CONFIG_FILE"; fi log "rclone remote '$RCLONE_REMOTE_NAME' 配置已寫入 '$RCLONE_CONFIG_FILE'。" # --- 圖片處理和上傳 --- DATE_SUFFIX=$(date +%F) DATE_COMPACT=$(date +%Y%m%d) DEST_RCLONE_PATH="${RCLONE_REMOTE_NAME}:${R2_BUCKET_NAME}/" OUT_DIR=$(mktemp -d -t converted_images_XXXXXX) trap 'log "清理臨時目錄 $OUT_DIR..."; rm -rf "$OUT_DIR"' EXIT log "使用臨時目錄:$OUT_DIR"; log "源圖片目錄:$SRC_DIR"; log "已處理圖片將移至:$PROCESSED_DIR" log "圖片將上傳到 R2 Bucket 根目錄:$DEST_RCLONE_PATH"; log "Markdown 文件:$MD_FILE" # 處理 Markdown 文件 MD_NEEDS_UPDATE=0 if [[ ! -f "$MD_FILE" ]]; then log "創建 Markdown 文件:$MD_FILE"; echo -e "\n### $DATE_SUFFIX\n" > "$MD_FILE"; MD_NEEDS_UPDATE=1 else if ! grep -q "^### $DATE_SUFFIX" "$MD_FILE"; then log "向 Markdown 文件 $MD_FILE 添加日期標題..."; echo -e "\n### $DATE_SUFFIX\n" >> "$MD_FILE"; MD_NEEDS_UPDATE=1 fi fi # 獲取起始 COUNT log "正在檢查 R2 Bucket 中今天 (${DATE_COMPACT}) 已存在的最大文件序號..." max_num_str=$(rclone --config "$RCLONE_CONFIG_FILE" lsf "$DEST_RCLONE_PATH" --format p | \ grep -E "^${DATE_COMPACT}[0-9]{3}\.webp$" | \ sed -E 's/.*([0-9]{3})\.webp/\1/' | \ sort -nr | head -n 1 || true) if [[ -z "$max_num_str" ]]; then COUNT=1; log "今天還沒有文件,從 001 開始編號。" else max_num=$((10#$max_num_str)); COUNT=$((max_num + 1)) log "今天已存在最大序號: $(printf "%03d" "$max_num")。新文件將從 $(printf "%03d" "$COUNT") 開始編號。" fi # 處理圖片 shopt -s nullglob nocaseglob IMAGE_FILES=("$SRC_DIR"/*.{jpg,jpeg,png,gif,bmp}) shopt -u nullglob nocaseglob if [[ ${#IMAGE_FILES[@]} -eq 0 ]]; then log "在 $SRC_DIR 中未找到需要處理的圖片文件。"; exit 0; fi log "找到 ${#IMAGE_FILES[@]} 個需要處理的圖片文件,開始處理..." UPLOADED_COUNT=0 declare -a MD_LINKS_ARRAY=() declare -a PREVIEW_FILES_ARRAY=() for IMG in "${IMAGE_FILES[@]}"; do if [[ ! -f "$IMG" ]] || [[ "$(dirname "$IMG")" == "$PROCESSED_DIR" ]]; then continue; fi ORIG_FILENAME=$(basename "$IMG") BASE_NAME="${DATE_COMPACT}$(printf "%03d" "$COUNT")" NEW_IMG_WEBP="$OUT_DIR/$BASE_NAME.webp" log "[$COUNT] 處理: $ORIG_FILENAME -> $BASE_NAME.webp" if ! cwebp -q "$IMG_QUALITY" "$IMG" -o "$NEW_IMG_WEBP"; then log "警告:轉換圖片 '$ORIG_FILENAME' 失敗。"; continue fi log "[$COUNT] 上傳: $NEW_IMG_WEBP -> $DEST_RCLONE_PATH" if ! rclone --config "$RCLONE_CONFIG_FILE" copy "$NEW_IMG_WEBP" "$DEST_RCLONE_PATH" --progress; then log "警告:上傳圖片 '$BASE_NAME.webp' 失敗。"; continue fi PUBLIC_URL="${PUBLIC_IMG_BASE_URL}/${BASE_NAME}.webp" MARKDOWN_LINK="" MD_LINKS_ARRAY+=("$MARKDOWN_LINK") PREVIEW_FILES_ARRAY+=("$NEW_IMG_WEBP") log "[$COUNT] ✅ 準備添加 Markdown 鏈接:$MD_FILE" log "[$COUNT] 移動原圖 '$ORIG_FILENAME' 到 '$PROCESSED_DIR/'" if ! mv "$IMG" "$PROCESSED_DIR/"; then log "警告:移動原圖 '$ORIG_FILENAME' 失敗。"; fi ((COUNT++)); ((UPLOADED_COUNT++)); MD_NEEDS_UPDATE=1 done # 寫入 Markdown 文件 if [[ "$UPLOADED_COUNT" -gt 0 ]]; then log "將 $UPLOADED_COUNT 個新鏈接寫入 $MD_FILE" printf "%s\n" "${MD_LINKS_ARRAY[@]}" >> "$MD_FILE" echo "" >> "$MD_FILE" fi # 輸出總結日誌 log "✅ 處理完成。總共找到 ${#IMAGE_FILES[@]} 個待處理文件,成功處理並上傳 $UPLOADED_COUNT 張圖片。" if [[ "$MD_NEEDS_UPDATE" -eq 1 ]]; then log "Markdown 文件已更新:$MD_FILE"; else log "Markdown 文件無需更新。"; fi # 輸出鏈接和預覽 if [[ "$UPLOADED_COUNT" -gt 0 ]]; then echo; echo "--- 本次成功上傳的鏈接與預覽 ---" if command -v viu &> /dev/null; then for (( i=0; i<${#MD_LINKS_ARRAY[@]}; i++ )); do # *** 移除 local *** link="${MD_LINKS_ARRAY[i]}" preview_path="${PREVIEW_FILES_ARRAY[i]}" echo; printf "%s\n" "$link" viu -w $PREVIEW_WIDTH "$preview_path" echo "--------------------" done else printf "%s\n" "${MD_LINKS_ARRAY[@]}" fi fi exit 0此後,遷不遷移,圖鏈接算寫死了;當然,前提是域名要一直了。

好消息是,之前不翻牆看不到圖的這個博客,更新成上述後,圖可見了。一個多小時跑通上述,算很短,但其實最值得。

還有一個最不值得事情,拖到今天,也做完了。

事情很簡單:上課考勤。要說最無用甚至最副作用但各種原因一直運行且影響全校師生每一個人的事情,就這個了。

當年為什麼要考勤⋯⋯不說了。不考勤要每次扣 50,一直;年度都考了的老師,年初還出現了學院點名表揚。

沒錯,每天課上課前耽誤1-2分鐘做一件可以讓自己不扣錢但對學生毫無意義的事情的老師,才是優秀好老師。

作為兩年來沒真耽誤時間點名的老師,我從來不優秀,因為擔心被點名表揚我還故意在下課後考勤時去除了幾節。為什麼毫無意義了?因為不再是書院,因為已固定教室,因為其實已經有了班主任。

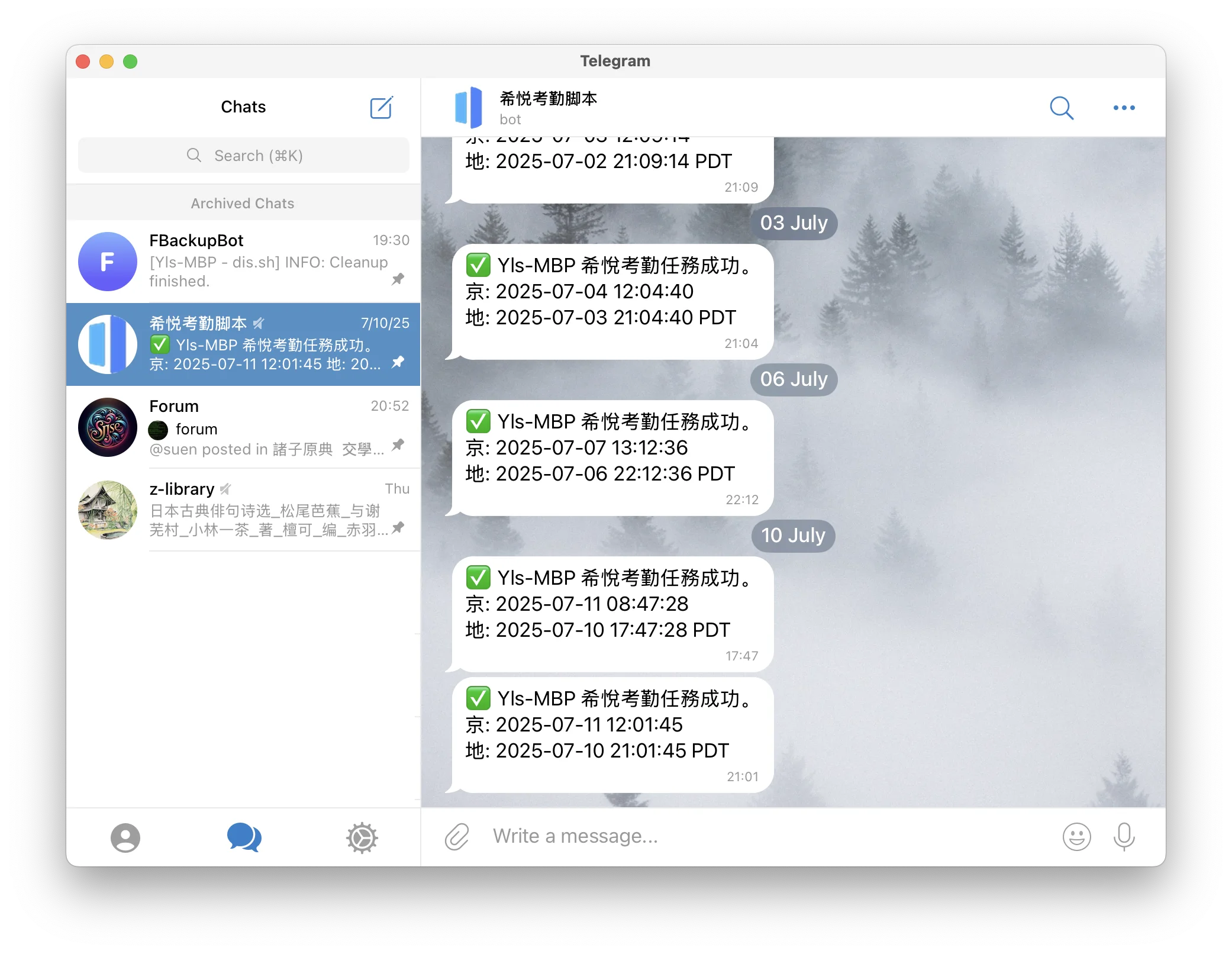

那麼,毫無意義的事情,還不想天天記掛還要控制被扣錢數,自然,還是花點時間,腳本起來。於是,用643行代碼,北京時間12點與21點自動靜默運行兩遍,完成:

- 自動登錄

- 自動提交所有課程考勤

- 自動核查

- 本機通知結果

一個多小時跑通上述,算很短,但其實,即便一分鐘,都不值得。

生住異滅是人間常法;把自生而滅的各段源流考鏡了,一切才可以清朗明晰。

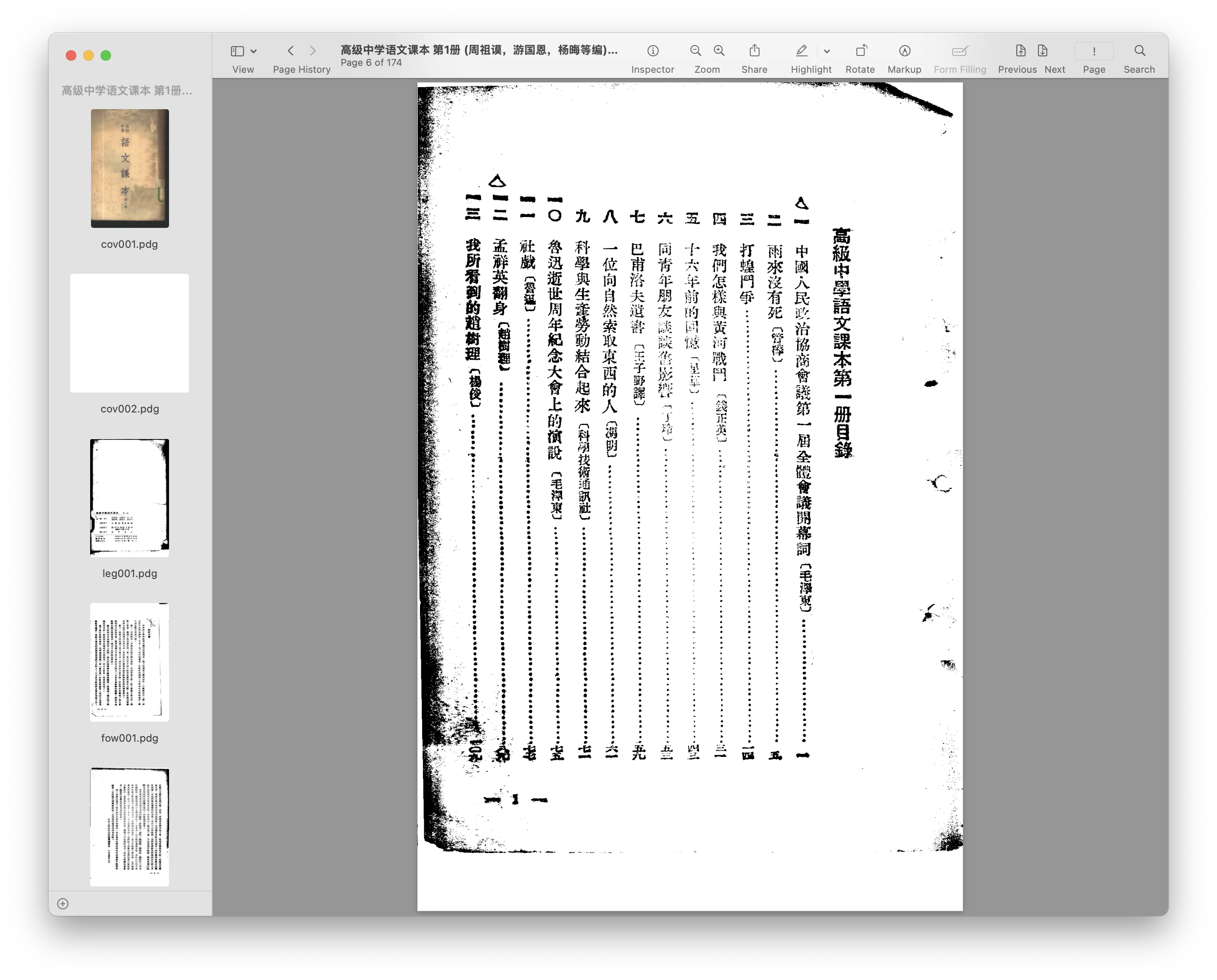

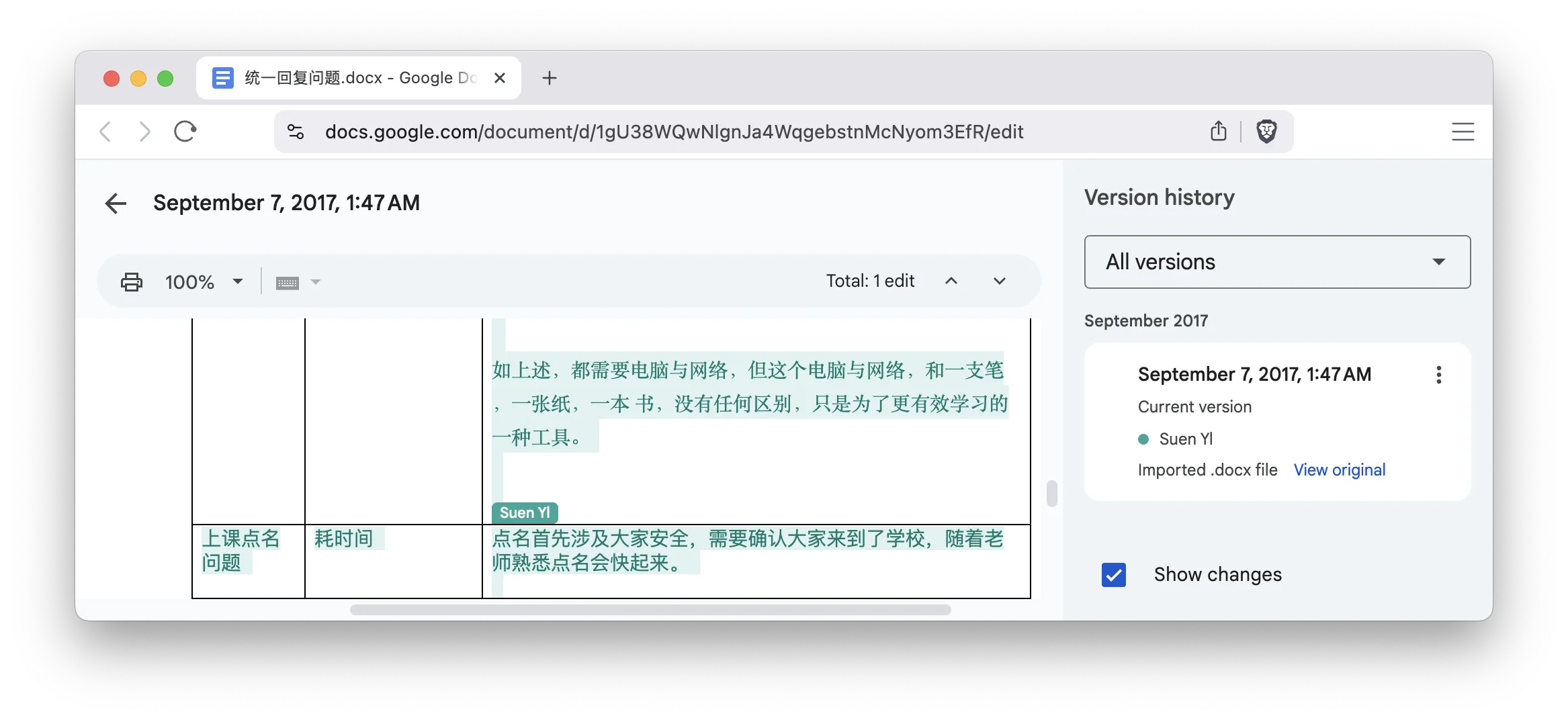

Gemini 檢索了這些年全部文件,翻出關於上課點名的文件們,上圖有關鍵句⋯⋯

看到這句,也才想起這個點名制的出生,其實是為了一個詞:安全。為什麼會不安全?因為彼時、很長時間學生都隨時可以出入校⋯⋯

不存在不能點的外賣,不能收的快遞⋯⋯

此刻回看,嗯⋯⋯

彼時之所以需要有一個特定專門的考勤員教師,是為了只要學生不到,半小時內,電話就必須打到家長那裡⋯⋯對啊,從什麼時候起,學校乃至更多,那些曾經開放的空間,開始被管管管管管?

教育領域⋯⋯大概自 2019 年左右吧。有了這個背景,再看此刻點名,意義無意義不言而喻。

從早到晚看下。

刷臉了都,一個學生是否進了校是可查的;可以說刷臉不準,別忘了純刷臉前卡和臉是可以選刷的⋯⋯不能重新雙刷嗎?刷臉本身一直還涉嫌違規呢不是嗎?

進校之後,至少自上一年起,各書院班級都已經有自己固定教室乃至固定座位了,誰不來,需要每科目點名嗎?

點名之後會半小時內電話到家長嗎? 現有模式下,真出了危險,也是事後告知了吧⋯⋯

一個學生只要進了校,放學前出得去嗎?

各門課程之間在彼時都需要換教室,現在還需要嗎?

全校公共空間都是攝像頭覆蓋中控隨時可見,逃課的人,能去哪裡呢?死角?不能加裝攝像頭嗎?世間事,有幾件經得起如上一般推敲?

梳理是為了改變嗎? NO⋯⋯

只是說明為什麼會有這個腳本。骨子裏,個人一直更喜歡自己做事⋯⋯

643 行的腳本從 4 月到 7 月,已經擴到 1164 行。

算下來,每節課省 2 分鐘,一個學期,是多少呢?

這個 2 分鐘不是揣測,是之前用 AI 錄製了兩個班點名實際測試的效果,只多不少。那時每個班還 30 人以內小班呢⋯⋯

嗯。

前幾天有學生說,甚至有老師需要 5 分鐘的。一言以蔽之,你安全無恙,我們還可以一起多讀點書,腳本的事情自然腳本就好。

3.1 作业是什么?

其實只有高考,和活著。後者是作業嗎?不知道。

非要給,論壇即作業 。

多看,多說,少吵。

陳述自己的目的是說服別人嗎?抑或,一直應該是嚶其鳴矣⋯⋯

所有平台:

• 未經允許絕不拍攝乃至發布他人圖像視頻;經允許,其實也別:)

• 不傳播他人製作的私人頭像等,無論政要抑或身邊人物(政要畢竟也是個人)

• 公共事件圖與視頻等確需發布,務必抹除其中不相關者並做說明。

• 所有截圖抹除ta人信息,包括但不限於頭像、ID、名稱等。

• 非公共人物,不提及ta人姓名等信息。

• 一切爭論不以說服別人為目的,說清自己即可。

• 先找亮點或可取,如果一點都找不到,則此刻心態不宜發言。

• 了解一切未必理解一切但多了解有可能好些。

• 不冒犯。

• 不作惡。For all platforms:

• Don’t take or share photos/videos of others without their permission. Even with permission, maybe… just don’t :)

• Don’t share someone else’s personal profile picture or avatar, whether it’s a public figure or just someone you know. (Public figures are still people.)

• If you have to share images or videos from public events, blur or crop out unrelated people—and explain what’s being shown.

• If you post screenshots, remove any personal info—like avatars, usernames, display names, etc.

• Don’t name or identify private individuals.

• Don’t argue just to convince others. Say what you need to say—clearly and calmly.

• Try to find what’s good or worth keeping in something. If you can’t find anything, maybe it’s not the right time to comment.

• Knowing more doesn’t always mean understanding more. But it might help.

• Don’t be rude.

• Don’t be harmful.

書院而班級後,小群組、或明或暗的欺凌滋長;

隨機可以應變,希望你永遠看不到金剛怒目的人格⋯⋯

人类训练人类 vs 人类训练 LLMs

语文学科的学案任务书?除了显示你在为家长老师学习,何用?

刷題背後,是語言學派結構⋯⋯

而 AI,是大數據訓練派。

3.2 可以不聽課嗎?

你你我我他她,數來數去,反正都是井蛙,那麼,各自鳴唱就好。

以下,鳴文言文,或古文。作為高考重災區,無論北京實詞虛詞句義文義簡答的落後考法,抑或全國頗有亮點的句讀等考法,乃至台灣指考中的遍地星辰式;從學生視角,拿不到分的原因,說到底無非兩個:沒意思,沒能力。

意思一層雖然和選文關聯,但最終還是一個個老師的天地,沒得聊。

沒能力,則值得深個思熟下慮。課本全部選文倒背如流字字句句理解到真真切切,以北京卷為基準,能否必然滿分?

能。之所以能,是因為這個思路玩透了精緻,不要閱讀面,就以深度求滿分。

學理上,高頻字詞句,課本文章大體是覆蓋住了的。雖然我之前統計不只一年考到的幾個實詞,課本根本沒出現過該字;但很大概率這些字出現在過學生自己閱讀中,或者,靠語境也猜得出。

但這個玩法的所失遠大於所得。課文舉一,學生必須反三,於是自然就要無數作業,無邊重複;既生出無數枯燥,更扼殺了此後興味。

走過這種學法的,此後見到古文,不吐才鬧鬼。

說到底,對更多學生,這種學法,就是殺雞取卵。不如此,可如何?

也簡單,深度是課堂一個個當下的事情,但所有共讀,其實不要求你馬上立刻現在記住,許你忘,也不要你反三,那些所謂作業?不存在的。

這就要求,你要參與共讀。

這也要求,我們要共讀比課文更多更多更多的內容。

我們一直在舉三反一。這就是為什麼我課上沒有PPT,只有一句一句和你讀書。

這也是為什麼每一課,我們都幾乎拿影印古書,共讀了課文之外的全文,作者的正史列傳或家譜傳記,作者其他好玩的文章⋯⋯這個模式,很靠量。

所以,這課,該怎麼聽?

課上聽:我知道滿堂灌是錯的但⋯⋯嗯。一次沒聽到沒聽懂沒關係,後面還有。

上網查:課本和所謂課外的材料,我根本不知道下一句具體會聊到哪裡,你隨時可以上網查了,來懟我。

論壇發:網絡最大的價值,一直是用線上空間換線下不足的線性時間,那麼,從來不在論壇發相關內容的你,考第一,也不及格。

博客寫:你以為跟著誰學就是學習?錯了,從來老師都只是你的資源,而已。真不做任何題?

當然不是,| AI高考 | 內文言文,當教材學,逐字逐句。

所謂真題是王道,自然就要給予王者的榮耀對待。以上,大概是你要做的和為什麼,還有我在做的和為什麼。

只論高考,夠了。

你大學要學文,日後還要學古文相關的話,我們課上隨機推薦了很多書⋯⋯ 你慢慢看。為什麼突然寫這篇?為什麼之前兩年沒寫?

是因為現在學生越來越不能理解我在「為之計深遠」嗎?

也許。

但也許只是才想起來。非要給個答案,也許是因為分寸感。

這個老師向來不是一個相信按部就班的人,所以你語文課討論化學,我也沒阻止。 你睡覺為什麼不管? 玩遊戲? 戴耳機? 讀完本文,你知道為什麼了嗎?也許。

3.3 老師可信嗎?

師者太容易因標籤的身份,遮蔽學生;所以,我的課堂,隨時會騙人,作為老師,我不想善良……

師者太容易因標籤的身份,遮蔽學生;所以,我的課堂,隨時會騙人,作為老師,我不想善良……

學者太容易固步自封閉,畫地為牢,如羊如蟻,所以,我的課堂,無非打破每一個相信每一條規矩,尋找無數新的可能……

知我罪我,你們……隨意。

4、进度是什么度?分了什麼,數著什麼?

海淀区进度:考试,对吧?

学科组进度:协调一致

我的进度:随机应变

你的进度?

所以:课上课下,一书一读一真题,足矣。

分是學生的尺度嗎?人是萬物的尺度嗎? 去年進度 vs 今年進度。

有沒有一個所有人都學習好的世界?可以讓每一個學生、家長、教師、學校、全社會都點頭讚許?

哦,準確說,其實是成績好;

哦,精確說,是分數高。有嗎?

高低排位,資源有限,這從來是一個注定有人輸有人贏的遊戲。

每一個人,都不想輸。

而最後,有幾家歡樂,就必幾家悲愁。於是卷,硬卷,不惜代價,四海乃至宇內,席了個捲。

好幼兒園到好大學到好工作到好生活,真的想想,我們在用,肯用多長時間,去預備所謂此後的幸福?

這些好,每一個,是否都真的不可或缺?

而這輩子,有多少日子活成了預備?之前說過,想卷的卷著玩,沒問題,不寒磣。

問題是,不是所有人都想卷吧?

更重要的問題其實是,也從來不是所有人都有能力卷。有人聰明但真的適應不了學校固定節奏,有人是所謂空間學習者天然就不會聽課,有人從開始就不是學術資質⋯⋯無視這些,全塞入分數角鬥場,死傷枕藉,自然免不了。

海淀乃至全國學校窗戶都加限位器,還不夠醜陋嗎?

教育部作為無恥之尤,一直還危坐,還正襟;

報以再惡毒的語言,都陳述不出其滔天罪惡的。歷史恥辱柱上,青史有痕,不會消泯的。

Wave, 1906, Carlos Schwabe

無解了嗎?本不是的。

一路求學,本就是各自不斷審視自己資質,確定自己希求,尋找自己方向的過程。

衡量自己,也權衡世界;找自己想要的和能要到的,再去拼盡全力。

贏了,開心;輸了,認下。一所名校,真的就決定全程嗎?真的嗎?

那是不是說,凡考不上的考不好的考不如意的,都是垃圾?

錄取率從來就那些啊⋯⋯因為最終要每一個人自己去輸贏,所以最後的最後,依舊只有一件:你我自己,想要什麼⋯⋯

再急切的家長再功利的學校,也不能替孩子代學生去輸贏去生活的,對吧⋯⋯

非綁架挾持,成功之時,也大多是心死之日。

不信,你看高考後焚燒的書頁,名校大一的自傷,還有985廢物引進小組等等。也許,人類真的只是這個星球,最無知的病毒,而已。

分,盡心了冇?

5、紙短?情長。

苏黄米蔡欧柳颜赵 选一家最偏爱者,硬笔,高频字词书法化。

字写好不决定谁 211/985,但可以决定谁不能 211/985。

写清的标准是 OCR。

足矣。

语言腐败?

6、論語紅樓

一言以蔽之:高考論語怎麼考,你就怎麼讀。

所以,怎麼考?

真題在這裡:

| AI高考 |

書在這裡:

| AI論語 | AI紅樓 |

所以,你想怎麼讀?自定義。

读书其实是变态的事情,或者至少并不高贵;读书愈少才视书愈神圣;所以,不断让学生读书的人,其实肚子里往往没几本书。

物不得其平则鸣,总为那段心事,大鸣小唱玉质金章,无非皮毛。说人话是,写书的人大多是想要告诉世界很多,字句原初无非工具。工具复杂到一定程度成为课程。于是,作为坚定的反背诵者,一直认为诵读背记,从来是错认故乡,很变态的事情。可读之书万卷,岂可流连。

文字美感其实极端个人化,你之蜜糖他之砒霜,在人的视角,每一个人的每一文字都神魂自全。名家自有风骨,每一个学生也自有意趣,太多老师自己跪着读三五本书,就吆五喝六,责学生一起跪,哎!

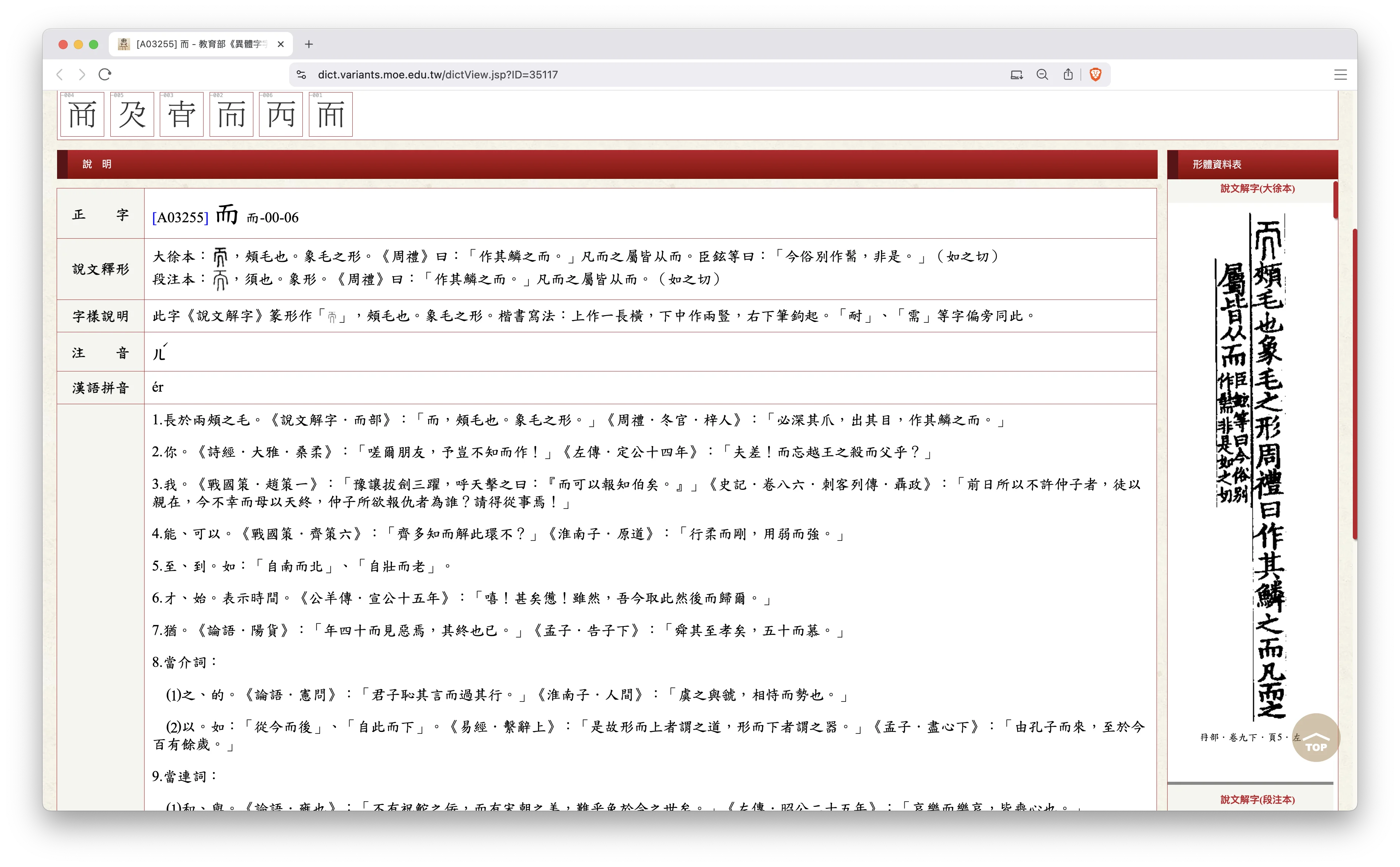

越研习说文及甲金本义,越能理解废除汉字背后视汉字为工具的心思,遑论繁简。

自省本身,被庄周三五篇,太早消解神圣;他人江湖攀附,我自蓑笠孤舟。

本文標題直接複製了學生在論壇的發言,學生問的是:

今年考红楼,规则被打破了是吗

据说rdf三模就考的红楼想了想,把去年那篇文章直接粘貼過去了就: 整書無術,論語無倫,調查無調 。 但上述鏈接有牆,加之后來還有一篇相關內容: 甜瓜,紅樓內,論語中 也有牆,且整本書畢竟至少還要考一年,所以,合併以上兩篇且稍加更新到這裡。

2022的高二,組內傳達海淀區教研要求,帶著學生一起讀《紅樓夢》和《論語》;2023年組內落實海淀區,一起繼續讀《論語》,《紅樓夢》據說是高一就讀完了。

为什么是這兩本?傳說海淀區教研組精英的微信群是有說法的,但作為一個普通教師,自然無從知道其說法,自然也無從分析討論其說法。

學術研究據說是要有公開討論的,但高中教研這玩意,看幾個北大教授所代表的所謂高校相關學者,除了拿自己壟斷的信息寫幾篇論文,吵點小架展示點自己很讀書,在切實推進語文教學上,是既子虛也烏有的。而所謂區教研,真本事看不到,層層領導把本該公開的信息層層加迷霧的能力倒是極優異,想想也合理,這個教研場,玩的原本也只是職稱利益,和學術沒半毛錢關係。

那麼,追本溯源,以《論語》和《紅樓夢》在推進的整本書,除秘而不可宣的內參,究竟有什麼依據呢?依據有三:

第一個依據是課標:

附录2 关于课内外读物的建议

高中阶段要求学生在课内外加强阅读,培养阅读的兴趣和习惯,提升阅读品位,掌握阅读方法,提高阅读能力,让学生在阅读中拓宽视野,领略人类社会气象与文化,体验中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,提高语言文字运用能力与思想文化修养,丰富精神世界。

下列篇目仅为举例。这些内容,既可以作为“整本书阅读与研讨”“文学阅读与写作”“中国现当代作家作品研习”“中华传统文化经典研习”“外国作家作品研习”等学习任务群的备选,也可以推荐学生在课外阅读。

文化经典著作,如《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》等。诗歌,如毛泽东诗词,郭沫若、戴望舒、艾青、臧克家、贺敬之、郭小川等的作品;海涅、普希金、惠特曼、泰戈尔等的作品。

小说,如罗贯中《三国演义》、曹雪芹《红楼梦》、吴敬梓《儒林外史》、鲁迅《呐喊》和《彷徨》、茅盾《子夜》、巴金《家》、老舍《四世同堂》、沈从文《边城》、周立波《暴风骤雨》、路遥《平凡的世界》;塞万提斯《堂吉诃德》、雨果《悲惨世界》、巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》、狄更斯《大卫·科波菲尔》、列夫·托尔斯泰《战争与和平》、罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》、海明威《老人与海》、莫泊桑短篇小说、契诃夫短篇小说、欧·亨利短篇小说等。

散文,如鲁迅杂文、朱自清散文、叶圣陶散文等。

剧本,如关汉卿《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、郭沫若《屈原》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》、莎士比亚《哈姆雷特》等。

语言文学理论著作,如吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》等。

当代文学作品,包括反映中国革命与社会主义先进文化的作品,建议教师从各类中外优秀作品中选择推荐。

科学与人文方面的各类读物可由语文教师和各有关学科教师商议推荐。

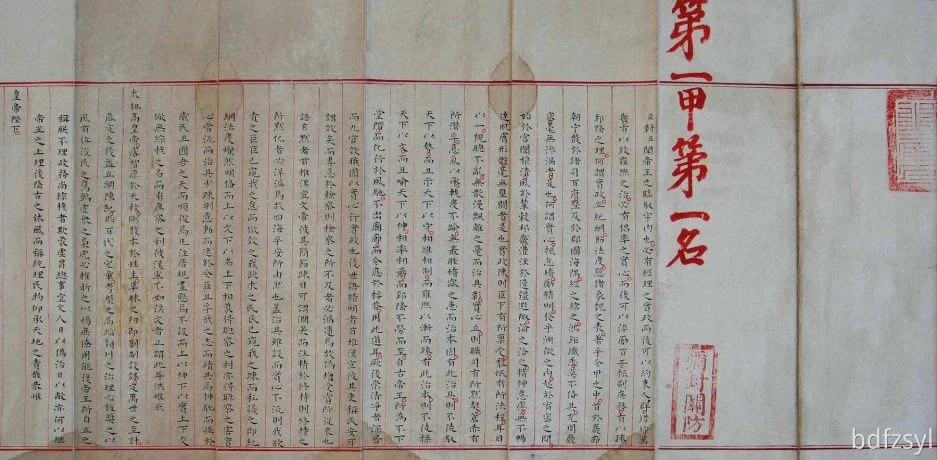

第二個是這幾年北京高考真題中,涉及到的書目:

2025年,考《紅樓夢》專門題目X分。

2024年,考《紅樓夢》專門題目10分。

2023年,考《論語》專門題目10分。 微寫作三選一的第二題涉及課標所有書目:(2)文学社社刊拟开设《花开纸上》读书专栏。请你从经典的文学作品中选一个与花卉有关的场景,从自己的感受出发,写一段短评。要求:写出作品名,符合作品内容;条理清晰,语言简洁。

2022年,考《紅樓夢》命名專門題目10分。

2021年,考《論語》專門題目6分。考《紅樓夢》專門題目6分。微寫作涉及《红楼梦》《呐喊》《边城》《红岩》《平凡的世界》《老人与海》。

2020,考《論語》專門題目6分。考《紅樓夢》專門題目5分。微寫作涉及《紅樓夢》《平凡的世界》等大部頭。

2019年,考《論語》專門題目5分。微寫作提及《红岩》《边城》《老人与海》《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》。

2018年,考《論語》專門題目5分。微寫作涉及《論語》《红岩》《边城》《老人与海》《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》。

2017年,無專門題目。微寫作涉及《红楼梦》《边城》《红岩》《一件小事》《老人与海》。

2016年,未提及。

2015年,考《論語》專門題目6分。微寫作涉及《三国演义》《巴黎圣母院》《四世同堂》和《平凡的世界》。

再往前,無參考意義。

整合高考真題內結果:

2017年新課標後:《論語》和《红楼梦》《呐喊》《边城》《红岩》《平凡的世界》《老人与海》。

新課標前:《三国演义》《巴黎圣母院》《四世同堂》。整合課標內明確書名號書目集:

《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》《三国演义》《红楼梦》《儒林外史》《呐喊》《彷徨》《子夜》《家》《四世同堂》《边城》《暴风骤雨》《平凡的世界》《堂吉诃德》《悲惨世界》《欧也妮·葛朗台》《大卫·科波菲尔》《战争与和平》《约翰·克利斯朵夫》《老人与海》《窦娥冤》《西厢记》《牡丹亭》郭沫若《屈原》曹禺《雷雨》老舍《茶馆》莎士比亚《哈姆雷特》吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》第三個,自然是課本內所提及,不單獨出列在這了。

匯總:

課標做了自我免責,仅为举例,不過备选,你們看著用。

真題除了《紅岩》,考題都未超出新課標出列書目。基於上述信息,基於應試需求,綜合分析,讀書建議如下:

命題者明顯盡量避開了大部頭外國文學,《堂吉诃德》《悲惨世界》《欧也妮·葛朗台》《大卫·科波菲尔》《战争与和平》《约翰·克利斯朵夫》,可以不讀。《老人与海》篇幅適合命題,必須通讀。

《論語》,是一定會繼續出現在高考題中的,必須通讀。這其實也是撰寫本文的起因。也因此,《孟子》《老子》《庄子》《史记》,完全不需要讀整本。

《三国演义》《红楼梦》《儒林外史》,除《红楼梦》,不必讀整本。

《呐喊》《彷徨》《子夜》《家》《四世同堂》《边城》《暴风骤雨》《平凡的世界》系列內,《子夜》《家》《四世同堂》《暴风骤雨》,不需要讀整本。

《窦娥冤》《西厢记》《牡丹亭》郭沫若《屈原》曹禺《雷雨》老舍《茶馆》莎士比亚《哈姆雷特》吕叔湘《语文常谈》、朱光潜《谈美书简》、爱克曼《歌德谈话录》,均不需讀整本。上述建議,是基於真題逆向做出的,但因為真題命題本身的應有公開度透明度也完全不合格;所以,是否隨時變數,最終也只能看命題組這個草台班子的心情。教研組和命題組是否存在內部透氣更可能考什麼,這是更大一個黑箱,不做討論。

總之,在沒有更多公開信息前提下,上述分析,也就是最優建議了。

基於上述可知,一直以《論語》和《紅樓夢》為核心備考,說到底,也不過是因為高考題內主考了這兩本。

真正要落實整本書閱讀要做什麼?

無非兩端:一是徹底釐清,尤其公開,命題原則,題目模板,答案分析……說到底,以公開的《高考命題方案》和歷年真題明確閱讀引領。課標確實可以玩免責,考試測量是該背起自己該背的鍋的。但基於此刻從出題到閱卷的運行路數,即便僅看分值,時而5分時而20的;這一天,也是永無可能來到的。畢竟,你可以找到台灣指考真題與滿分作文的官網,你能找到大陸的嗎?呵呵。

一是廢除教材;這個,故事很多,不說也罷。曲終奏雅,《論語》值得通讀嗎?考試自然值得,但離開分數,這本書全不值得!原因有二:

其一,看《論語》,不具首尾,錯雜漏缺,語錄體裁這玩意,給人無限闡釋空間,卻也因此全然不可以思辨。在人類進入AI文明轉型的時代,背記這些可以隨意被語境玩弄的詞句,也蠻諷刺!好消息是,高考的題目畢竟還是有些許分析方向的。

其二,看學人,論語進入高考,命題者無疑是在迎合政府對所謂傳統文化的招魂,道德教化嗎,其實倒也不寒磣;但千年孔家店,泥沙濯淖,所謂傳統既可能是財富,也完全可能是包袱。現代文明啟蒙之路遙遙,讓本族青年抱著這個儒家一尊,造福未來,難難難。

為什麼說有可能最多再考一年?

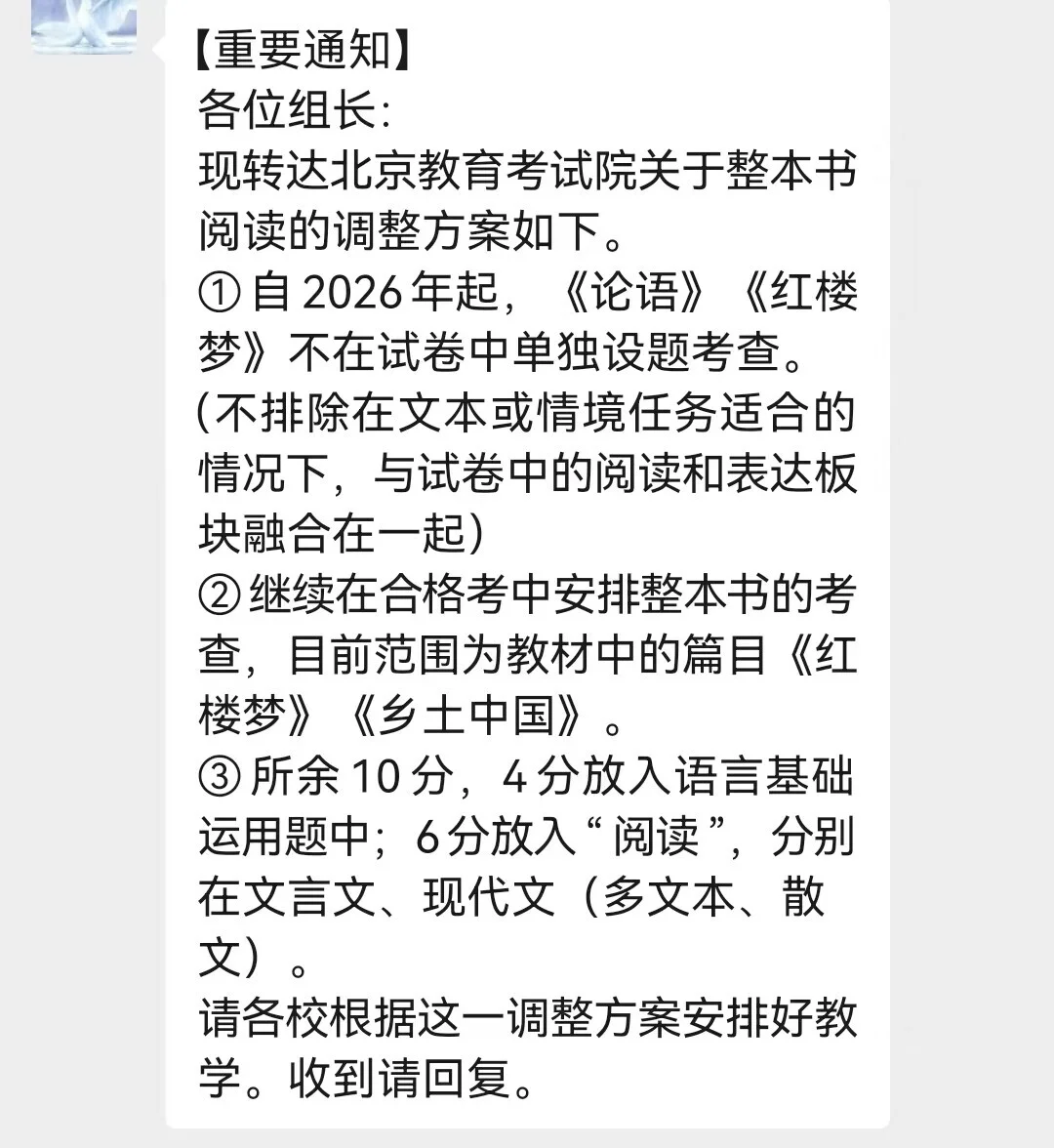

因為一個瓜。2024年10月22日晚间开始,部分媒体发布了关于北京高考语文学科整本书阅读考查方式调整的消息。对此,北京教育考试院作如下声明:

https://www.bjeea.cn/html/bjeeagg/2024/1023/85956.html

教育口不缺瓜,但論甜度,這個絕對26以上。

中譯中,逐句閱讀理解下:网传内容为不实信息:

如圖為網傳內容,一個“不實”,指向哪條?可以指向的是:

【重要通知】——不重要通知。

现转达北京教育考试院关于整本书阅读的调整方案如下。——非北京教育考试院关于整本书阅读的调整方案。

① 自2026年起,《论语》《红楼梦》不在试卷中单独设题考查。(不排除在文本或情境任务适合的情况下,与试卷中的阅读和表达板块融合在一起)——繼續在试卷中单独设题考查。

② 继续在合格考中安排整本书的考查,目前范围为教材中的篇目《红楼梦》《乡土中国》。——不继续在合格考中安排整本书的考查。

③所余10分,4分放入语言基础运用题中;6分放入“阅读”,分别在文言文、现代文(多文本、散文)。——無上面的皮,本條自然不實了。

请各校根据这一调整方案安排好教学。收到请回复。——沒想下發,所以不實。

不實管得了這麼多嗎?顯然不成,尤其合格考那條,是不考了嗎?:)

北京教育考试院没有发布对北京高考语文整本书阅读考查方式调整的相关内容。

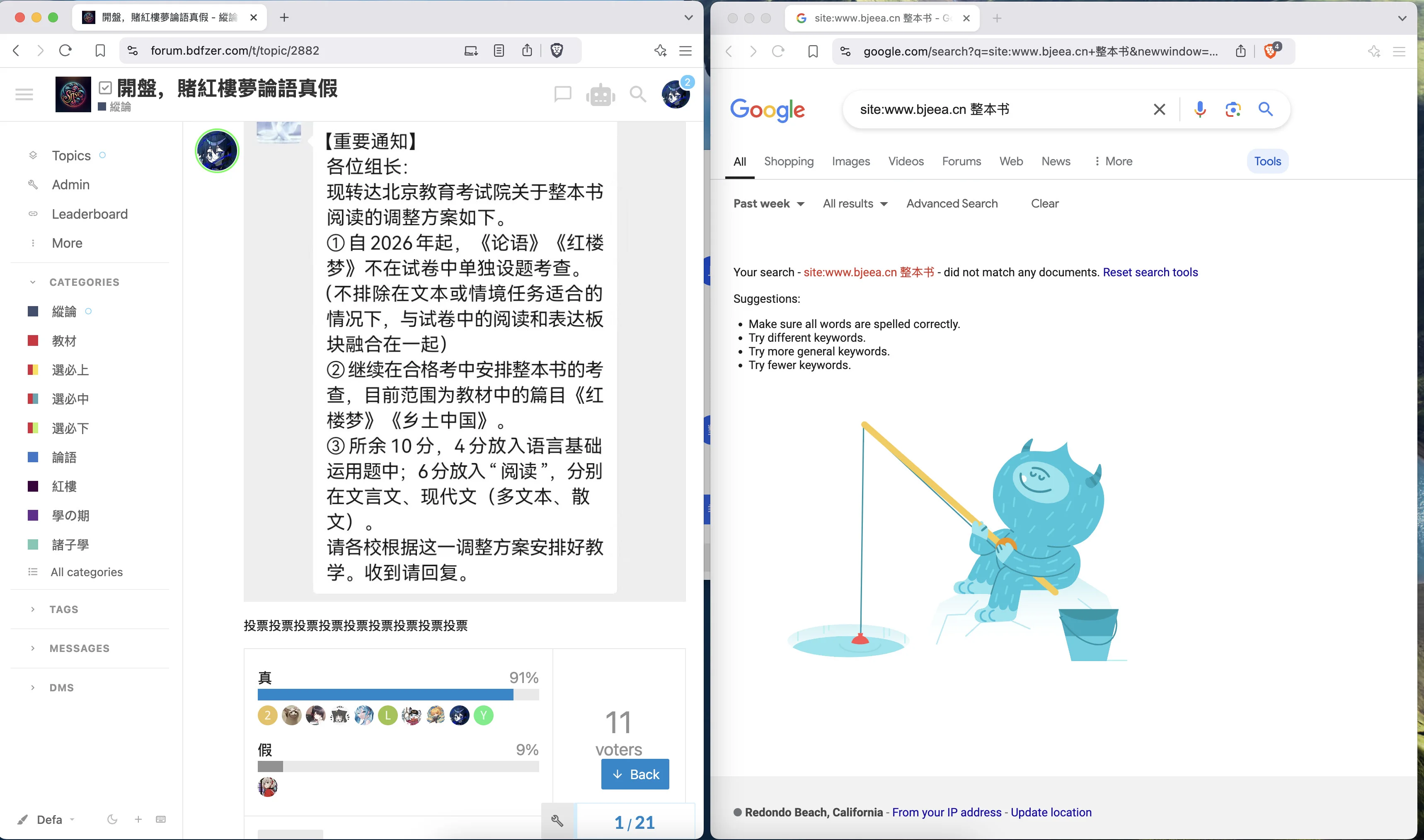

這個是真的,在消息傳開後,我檢索截圖發在論壇了:

北京高考语文学科将继续坚持落实立德树人根本任务,继续加强对中华优秀传统文化的考查,2025、2026年的北京高考语文学科考试内容保持稳定,范围不变。

兩個繼續是套話,給黨和領導看的。

25/26兩年是核心,考试内容保持稳定,范围不变。

內容保持穩定這句,是對嚴肅性的挽尊,考試院不傻,知道在這個時間節點調動任何內容,都極其不嚴肅。

範圍不變,乍看是把整本書圈回來了,但這個表述極其玄幻。整本書單獨設題與否,是範圍嗎?顯然不是,一道題型而已。在所謂不實信息內,整本書是說100%不考了嗎?真不是。不排除三個字擺著呢。那麼,這個範圍不變,是把10分的題型固化了嗎?還是把不排除的那種考法確認了呢?其實,都沒說。

不實消息=謠言嗎?大大的闢謠章呢?沒蓋是吧?這個是給北京日報央視新聞等媒體都傳播了這則不實消息面子嗎?顯然不是。幾家主流媒體如果沒和教研員確認,敢發這消息?大陸新聞再墮落,這種小學級別求證還是會做的。所以,用不實,可以補全為,不確實,藉空穴而來風,此之謂也。

腦補下,要改整本書的“勢力”,下了很多功夫催生出這個“不實”並下發,微博被熱搜,引發對立勢力反撲,然後彼此架住。

謠言是會抓人的,但不實是不會的。因為不實其實還可以解釋為不全確實。

就很神奇,很甜。

所以:

今年考红楼,规则被打破了是吗

据说rdf三模就考的红楼正面答:

沒有打破,因為⋯⋯沒有規則。

rdf三模考紅樓夢能否說明有內幕消息?沒準,畢竟現在的消息都是內而不外,隱隱約約的。bdfz和四中三模不也是紅樓夢嗎⋯⋯當初考試院偷偷摸摸放出來這個數據:

陽謀就是想告訴大家,這題沒意義的,但顯然,就是有人要卷。

這就是所謂首善之區的北京,且教育高地的海淀。

有多高?

綜合以上,你要不要認真看「論語」和「紅樓夢」,自己定吧。

2026年是否還會「紅樓夢」?我賭99%不會;但如果落入1%,那只能是考試院刻意報復不讓廢除這道題。

嗯。

7、答疑聯繫

線下:每週五中午12:50-13:20,W205。

線上

可公開 :彣彰 開新帖。

需私下:論壇右上角私信 AI,再 @ 教師進入對話。

教師無微信,企業微信每週開一次,不做問答。

實時聊天需 Signal 。安裝後點擊本網頁下方 SUEN。

不同於 AI 助教,實體老師基本上不會直接給你任何所謂現成答案。

理由? 答案重要,但尋繹答案的過程,在真實世界,從來更重要。

Google 可以檢索到一切問題的答案嗎?AI 呢?抑或 Duxiu 一類數據庫更可信些?

你更傾向找身邊同學,抑或老師答疑?

從來不問老師問題的學生就一定不是好學生嗎?什麼又才是所謂好學生?

以上,都重要也不重要。

如果你選擇問,那麼不只所謂語文或所謂高中,此世為人的全部時段,為省時,更為得到更優答案,請務必先看🌰:

Stupid: I’m having problems with my motherboard. Can anybody help?

J. Random Hacker’s response to this is likely to be “Right. Do you need burping and diapering, too?” followed by a punch of the delete key.

Smart: I tried X, Y, and Z on the S2464 motherboard. When that didn’t work, I tried A, B, and C. Note the curious symptom when I tried C. Obviously the florbish is grommicking, but the results aren’t what one might expect. What are the usual causes of grommicking on Athlon MP motherboards? Anybody got ideas for more tests I can run to pin down the problem?

This person, on the other hand, seems worthy of an answer. He/she has exhibited problem-solving intelligence rather than passively waiting for an answer to drop from on high.

說好的沒有蠢問題呢?

這個例子和文檔來自真實世界,真實世界的規則從來與學校有異,至少,在面對問題上,會考量你我,蠢或聰明。 ———「提問的智慧」

7.1 人生苦短,远离微信

不用懷疑,你每一句話,每一張適合與不適合的照片、視頻⋯⋯ 一直都被看著。

企業微信,企業一直可以查看一切聊天記錄,包括剛剛發布的企業微信內 AI 各種設定與記錄⋯⋯

7.2 在校苦讀,遠離平板

最大限度避免實名和被實名。學校的刷臉從來都是在侵犯你隱私,衹是你不知道不在乎⋯⋯

少發不發個人照片視頻等,避免被換臉被社工。

避免百度 360 等應用,太沒底線。學校平板,和微軟系統一樣是隱私的惡夢,務必遮蔽攝像頭關閉語音。

整理論壇的 ABOUT ,發現其中涉及到這一篇,搬遷到這裡。

本篇作為回覆一個學生郵件問我的有關論壇匿名等等的問題。

無論線上線下,個人對管理管制,一向都特別警惕。做教育嗎,我一直相信,不暴露問題的所謂防患於未然,於管理者是高招,於教育於人類前程,簡直就是鬼扯。說到底,你讓一個學生看到老師就防範,看到攝像頭就躲避,你還肅穆莊嚴地說自己在做教育,這就未免無恥之尤了。近日學校以偷拍查學生手機的做法,就是這類做法的典範。

讓問題呈現出來,從來纔是實事求是的開始。學生為什麼離不開手機為什麼沈溺遊戲纔是真正的問題,不是嗎?學校課程建設失敗到根本敵不過手機,纔是關鍵,不是嗎?

所以,在論壇初始的註冊簡介裡,我專門說,請儘量匿名。沒錯,你可以選擇實名,但也原本有匿名的權利。失去人性失去很多,失去獸性失去一切;這句話很知名了;想想,正可以套用到論壇問題上:失去實名失去很多,失去匿名失去一切。

不怕你亂說胡說瞎說,人類社會從來也一直有這個問題;一個論壇的運行,只要更多用戶說該說的,那些不該說的,但凡不傷及他人,本當自由。先自由,出現問題,再逐一分析,逐個解決。Reddit的路徑大致也如此;而Reddit的數據今天之所以被重視,只怕也正因此。以此深思,中國可以有Reddit嗎?自然不可能。從上到下自古及今,慣性管理之下,任何偉大的空間早在萌芽期,就已經被千刀萬剮褻瀆戕害了。

都有顧忌,都道貌岸然強調自己的責任,魯迅當年談娜拉出走時說:

“可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。不是很大的鞭子打在背上,中国自己是不肯动弹的。我想这鞭子总要来,好坏是别一问题,然而总要打到的。但是从那里来,怎么地来,我也是不能确切地知道。”

看完這些,想想你Subit無法搞定一個學校論壇,就通順了。也許,公元2024年,AI的鞭子是一個新的確切;但也沒準,你看剛剛刪除自己新賽季很強視頻的團派,腦子哪裏在推進文明,一直都想著如何摧毀呢。

一直以來,我還有一個相信,技術向的學生,你寫下的代碼之所以可以顛覆世界,最關鍵的點,正因其可以繞過可以無視所謂管理⋯⋯如果我不能用代碼自己建論壇,如果我也去找學校幫我做還幫我審核,這個 https://forum.rdfzer.com/ 可以訪問?做了這些年同類事情,負責地說,沒可能的。

8、多病之師

社恐,微信不開企業微信偶開,只能

郵箱

或

Signal

聯繫,對家長不怎麼方便。

笨,不會設計活動,不會組織見面,不會說話;沒情緒價值。

因為很多時候對學生最好的和家長溝通的方式就是,都少說話;所以不怎麼理會家長。詩意些說所謂成長唯有目送。

以其病病:

不規矩,組的校的區的國家的,都是我教書資源,可用者用,當擱置自擱置,一病也;

不追魂,你主動一分我應和三分,你三分?我十分;叩之以小者則小鳴,叩之以大者則大鳴,二病也;

不答案,是非對錯都太簡單,為什麼和為什麼的為什麼,才好玩,三病也。

不中庸,功利高考者必極端,安放靈魂者亦然,四病也。

不管理,鼓舞慫恿唯恐不及,卻致三二人亂課堂分寸,五病也。

你慢慢補,我不⋯⋯列了。

9、先利其器

工欲善其事必⋯⋯,「論語」的歷代注疏要不要看?

如果我給你的鏈接打不開,不是你的錯,但一定是你的問題。

論壇:

彣彰網址。

課文共讀+資料分享+實時討論+ AI 對談,讀讀寫寫,方為作業。

末法時代,不再公開。註冊鏈接已通過後綴為 @i.pkuschool.edu.cn 郵箱發送,請查收。

邀請鏈接僅可使用校內郵箱註冊,希望使用 Gmail/Protonmail 註冊,單獨找我。

用戶名不要實名不要學號。

論壇無牆,國內可訪問,但非國內訪問會⋯⋯足夠快。

語雀:

BDFZ高中語文。

課文結構化備用+推薦筆記平台。

獨立於校內,不刪人,只擴容。

開啟這個其實有猶豫,鏈接將在一週會失效;有線上筆記需求的可以考慮點擊加入。

猶豫點在於,語雀的審查其實也蠻變態的。

不加入該空間不影響課程,需要時會公開鏈接閱讀權限。

教材等資源,語文組和海淀區資料會匯聚在這裡。

博客:

網址。

教學相關+姑妄言。

無博客不語文,也許;建議自開。

不要從微信或騰訊系列跳轉,會報錯。

導航:

網址。

AI 玩具們+高考倒計時+日用,建議收藏。

10、以上皆非

南京二模争议作文。 真語文如果有,是你的博客吧,也許。

每週一博文一周記?

噁心的強制?要不要?

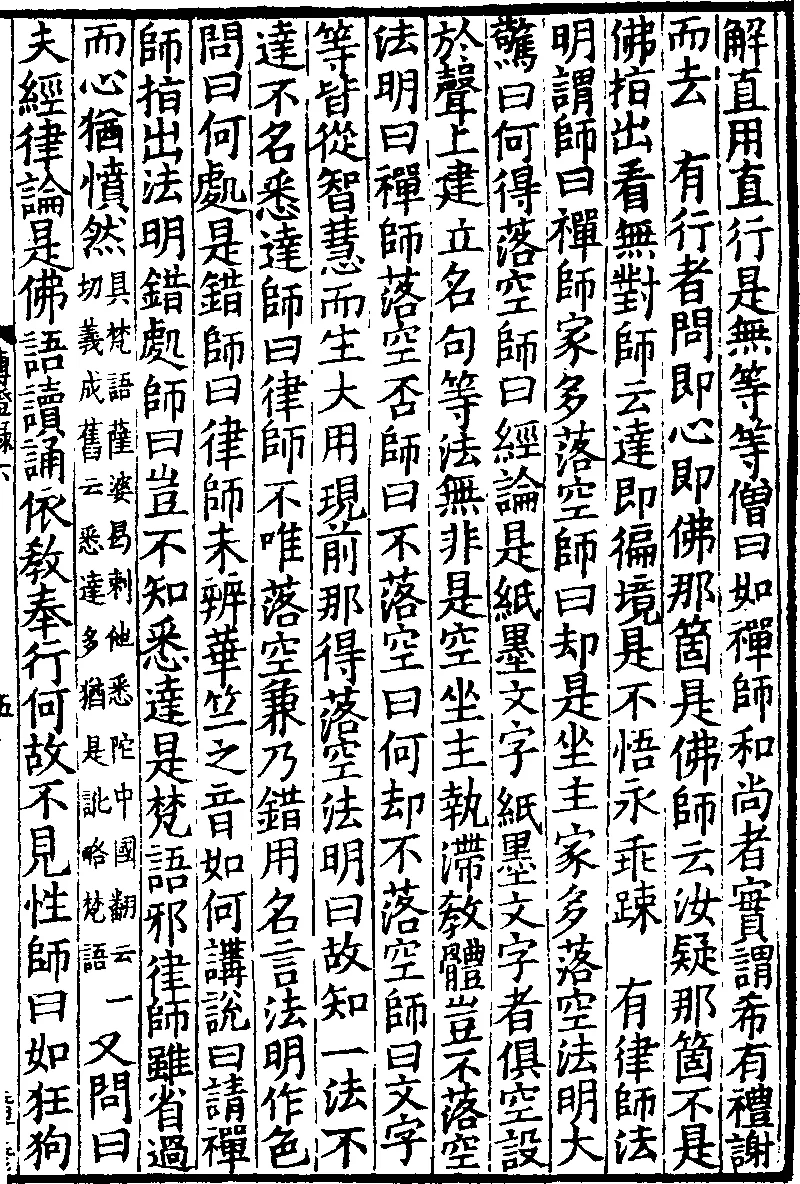

曰:「何卻不落空?」

師曰:「文字等皆從智慧而生,大用現前,那得落空!」

本文匯聚多處內容,正體簡體混用,不修改了,就。