痴或愚

戏痴

- 上世纪三十年代的一个深秋,一个令故乡人无比新奇的" 滴笃班” ,带着它的戏具、戏服,它的小生小旦和一路凤尘,走进了玉环岛,走进了楚门小镇。从此,越剧风靡了我的故乡。

- 一座庙、一个棚就是一座好戏台。请戏班到村里做戏,感恩祈福,求风调雨顺、四方平安,是老家玉环岛自古以来的习俗,也是台州以及浙江大部分农村、渔村的习俗。每逢庙里神祗寿诞,家中婚嫁或造房子,开渔出海,村民、船主都会凑份子请戏班做戏,一般唱五天五夜。哪个村做戏,哪个村的人就邀外乡的亲朋好友来住上几天,喝喝老酒,过过戏瘾,嫁出去了的女儿可趁机在娘家多待几日,说说贴心话。最高兴的是孩子,袅袅越音与炸油鼓、九层糕、凉菜糕的味道深深刻进了记忆里。

- 家乡人将看戏叫作“ 望戏” ,一个“望” 字,画出了人山人海中人们翘首张望的样子。戏的开场总是喧闹的锣鼓,太太咧咧,没有一点江南风味,然而演的戏却极文雅极美, 两者合一,就像故乡人的性格——刀子嘴豆腐心。演的大多是“路头戏” ,仅有故事框架和分场提纲,演员自编自演。之前,师傅会传授一些“赋子” 和“ 肉子”’ 戏有“路头” 可循,如行路、宿店、花园、抢亲、公堂、探监等,都有惯用的唱段对白,演员要根据故事情节,移花接木,即兴唱做,但必须押韵,比剧本难得多。因此,做戏人"肚子要饱" ,脑子里要有词库,特别是对手戏很见本事,用各种押韵即兴对唱,一来一往特别有味道,有的还很有文采。

- 锣鼓停了,戏开演了,成千上万的故乡人坐在自己带的长凳上或站在远处高处,在感受爱情的缠绵、复仇的痛快、忠君报国的悲壮时,对于半个多世纪前就学率只有百分之十几的故乡人来说,就像上着一堂堂有声有色的道德伦理课。戏团圆了,人也散了,人们在回味中检点着自己的内心。乡戏的灵魂就像故乡水静静滋润着故乡人的血液,滋养出故乡人共同的豪爽、幽默、敢爱敢恨、敢做敢当的性格。

- 我是戏痴,我的祖辈更是。月圆之夜,小渔商贩出身的祖父常雇一条船,在楚门镇南门河等一帮" 狐朋狗友” 一一上船。锣鼓笙箫三弦京胡一应俱全,却没有女人。祖父拉京胡,他们自弹自唱,开怀畅饮。夜半尽兴后,祖父哼着小调走在清冷的石板路上,一手烟斗,一手提着一碗热气腾腾的饿钝带给祖母吃,他知道她会一直等着他。

- 祖父浪漫的基因, 流淌在二伯和父亲的血液里, 也流进我的血液里。儿时的二伯演过《野猪林》里的林冲, 儿时的父亲演过《血泪仇》里的伪保长, 没有戏服, 用窗帘布当披肩, 借庙里神祗塑像的龙袍当戏服。儿时的我将越剧《红楼梦》看了七八遍,无师自通,学会了几乎所有越剧经典唱段。儿时的木雕床底下,珍藏着我自己缝的一个小姐布偶,鞋盒子做成她的闺房,中间用锦旗的黄色流苏隔断,用黑线做的云鬓,从母亲的珠钗上偷拆了两颗珍珠做的步摇。在我眼里, 她是林黛玉,是祝英台,是《碧玉簪》里的李秀英,是《柳毅传书》里的三公主,是寡言的我…[甲]她是有生命的,她与孤独的我自成一个宇宙。[/甲]

- 十三岁那年, 从小镇搬到山后浦村新家时, 她丢了。我想, 她一定不愿离开那间快坍塌的老屋。我想, 有一天, 她会以另一种形态回到我身边。

- 新家三楼面山朝南的卧室, 曾经睡过四个人——四个做戏人。那年冬天, 村里请来戏班做戏, 小旦小生等四个主要演员被分到我家。小旦微胖, 面目模糊, 声音甜美。扮小生的女演员以极其俊美的扮相和极富魅力的唱功做功一夜间轰动了山后浦村。我每天心跳最快的时候, 是看到扮上戏装后的她时她扮演的所有角色都像我梦中的白马王子。我渴望走近”他“,又害怕近”他",怕看见“他“真实的面目。

- 她坐在窗前的微光里一下一下描着眉。我捡起一枚掉在地上的黑发卡递给她, 她没有说什么, 督了我一眼, 眼里闪过一轮冬日下午三四点钟温柔的太阳。

- [乙]她能收我做徒弟吗?我能跟着戏班走吗?父母亲会同意吗?[/乙]这些疯狂的念头折磨着我。后来, 我再也没见过她。我完全忘记了她是怎样离开的, 是她临时有事回家了, 还是戏班离开时我上学去了?

- 很久以后, 一个傍晚, 我从杭州回老家, 堵车了。从模糊的车窗望出去, 对面路边停着一辆抛描的卡车, 细看竟是戏班的车。车上叠满了戏箱, 戏箱上高高地坐了几个做戏人, 她们似乎刚刚卸装, 还没擦净脸颊, 细雨淋湿了她们神情木讷的脸和瘦削的肩, 还有一个在奶着孩子……

- 母亲叹气说, 现在的戏班有舞台灯光, 有字幕, 还有小提琴伴奏, 但一茬茬的人老了, 做戏和看戏的人都越来越少了, 不知道几代以后, 还会不会有人知道乡戏了……我的心里涌起比细雨更密的凄凉。如果说, 乡愁是生命中最凝重的忧愁, 那乡戏就是乡愁里最凄美的那一笔。

- 母亲说, 记得吗?做戏那几天正巧我过生日,请四个做戏人一起吃饭, 她们把乐器搬过来专门为我唱了一段, 然后一边喝酒一边商量晚上的戏怎么唱。你弟弟结婚时, 我们还把小旦请过来喝喜酒呢,你记得吗?

- 我忘了。

- [丙]我忘了,但我想,一切都会回来,如同那个被遗落在老屋木雕床底的“我” 和“她” 。[/丙](取材于苏沧桑《跟着戏班去流浪》)

注释: 滴笃班:越剧形成初期的俗称。 “赋子” 和“ 肉子” :早期越剧中有一些稍加变动即可灵活运用于任何剧目的唱词套路,称为"赋子” ;一些多次运用的赋子, 演变成为某些剧目中为观众普遍欢迎的、相对固定的唱词或道白,称为“ 肉子” 。

題目:文中【甲】【乙】【丙】三处画线句都表现了“我” 对乡戏的痴迷,在表达上各具特色。请任选两处进行赏析。(6分)

评分标准

题干給了"痴迷”所以痴迷不设分。 每句3分,不区分顺序。

甲句

以“她”指称布偶,将其人格化,运用比喻和夸张的修辞,将布偶和“我”二者构成的世界比喻和夸大为“宇宙”(1 分),形象地突出了“她”所代表的乡戏在“我”儿时生活中的重要意义和特殊价值(1分),有了代表乡戏的“她“陪伴,“我”的世界便丰足了(1 分)。

【评分说明】 意思对即可。 1 分+ 2 分

- 准确指出手法 1 分。

- 可得分手法:夸张、比喻、把……人格化,拟人 比拟算对。

- 答以上任意—个手法,解说正确,得 1 分。

- 示例:使用了夸张/比喻,把布偶和我构成的空间(世界)夸大/比喻为宇宙;

- 只答出手法,未解说,也得 1 分。

- 示例:使用了夸张/比喻/把布偶人格化

- 解说能体现出可得分的手法,但没指出术语,也得1 分。

- 示例:“她“本是无生命的布偶,作者却赋予“她“生命

- 不得分:象征、想象、侧面描写……

- 进—步赏析 2 分:

- 夸张/比喻”进一步解读示例:宇宙是完整、宏大的,形象表现了她对于孤独的我的重要意义(1 分),有了它及它代表的乡戏,使我的精神世界丰足(1 分)。

- 宇宙是完整、宏大的,形象表现了她对于孤独的我的重要意义(1 分)

- 可替换表达:她对于我的特殊价值/她陪伴儿时的我/慰藉着我

- 有了她及它代表的乡戏,使我的精神世界丰足(1 分)

- 可得分:填满了我的生活

- 不可得分:突出乡戏中角色的生动/表现我对乡戏有共鸣

- 【甲】句赏析在效果上未集中设分,考虑到本句赏析难度,如答出“突出这个世界中只有我和布偶”可以给1 分,但答“生动形象”等其他效果均不得分。

- 如果答拟人,本层分析至多1 分

- 人格化/拟人:承栽、寄托了我对乡戏的感情/精神上相通(这1 分给在承载等动词上)

甲句人类评分例子:

3 分 此处采用了夸张(1 分)的手法,写布偶是有生命的,与我自成一个宇宙,突出、凸显出了(1 分)我完全沉浸在与布偶对戏中,沉浸在乡戏浪漫的情节中而感受不到他物了(1 分),生动突出的写出了我对乡戏的痴迷。

2 分 这句话中我因为对乡戏的痴迷,制作了一个小姐布偶,我赋予她戏中不同的角色,她是有生命的表达出我深受乡戏感染,儿时的童真也体现出来。“她”与孤独的我自成宇宙在于我沉浸于乡戏的世界中,与外界屏蔽,心中只有代表乡戏的“她”与我。(1 分) 通过比喻(1 分)的手法,将我演戏用的小姐布偶与我比作一个独立的宇宙,生动形象的写出了我在用布偶演戏时的沉浸与陶醉其中,体现布偶和它承栽的戏曲对我的无限吸引(1 分),它是有生命的,以反映戏曲中的人在作者心中的鲜活动人,表达了作者对乡戏的痴迷与沉醉。

1 分 运用了比拟(1 分),将布偶赋予生命,让“我”与“她“在戏曲的宇宙中邀游,突出了“我”沉浸于戏曲的忘我状态,突出我对戏曲的热爱。

乙句

参考答案: 连续使用三个问句(1 分),真实凸显(1 分)出儿时的“我”学习乡戏、跟随戏班演出的迫切愿望(1 分),以及担忧愿望不能实现的忐忑心情(1 分)。

【评分说明】 意思对即可。 共三步,四个得分点,答出三点即可

- 准确指出术语1 分:连续发问/心理描写/排比

- 不得分:反问、设问

- 进一步分析2 分

- 的迫切愿望可替换表达:对扮小生的女演员的仰慕、喜欢(1 分,同义表达均可) ;

- 的忐忑可替换表达:担忧/不安(1 分,同义表达均可)

- 效果: 1 分

- 得分:真实凸显了我的内心世界/更强烈地表现出“我”的心理

- 不得分:层层深入/层层递进

乙句人类评分例子:

3分 【乙】连续的三个问句(1 分),句式相似,语意紧凑,体现了我看到乡戏班子化妆时的激动心情,反映出“我”对乡戏的热爱、痴迷,对学习乡戏的渴望(1 分),及对家人不同意的担忧(1 分),心理描写准确细腻,表达了一个孩童对乡戏的深厚情感。

2分 【乙】作者连续提出三个问题(1 分),表达了她想学习乡戏的急切(1 分),在她的脑中一直挥之不去,体现作者的痴迷。

丙句

参考答案: 承接第14段“我忘了",反复之中语意更为丰富,巧妙自然;同时与第7段中她会以另一种形态回到我身边形成呼应,增强了文章的整体感;语气斩截,写出“我”坚信自己尘封的记忆、情感等终会被唤醒,坚信乡戏未来充满希望。情感厚重,余韵悠长。

【评分说明】 意思对即可。 注意:本句可赏析点较多,“坚信乡戏未来充满希望“点必答,其他点答出1点即可得1 分,满分3 分。

评分细则

- 承接第14段“我忘了”(1 分),反复之中语意更为丰富,巧妙自然(1 分);

- 不得分:表达了作者的痛苦

- 同时与第7段中“她会以另一种形态回到我身边”形成呼应(1 分),增强了文章的整体感(1 分);

- 可得分:呼应第六段我缝的布偶;

- 不可得分:“回来”使用了比喻

- 语气斩截,写出“我”坚信自己尘封的记忆、情感等终会被唤醒(1 分),坚信乡戏未来充满希望(1 分,必答)。情感厚重,余韵悠长。(1 分)

- 可得分:对乡戏依然会传承下去的相信/期望

- 不得分:借代/对乡戏的怀念/祝愿;乡戏依然会回来

丙句人类评分例子:

3 分 丙句运用象征与想象,“一切都会回来”既指记忆被回忆起,又指衰落的乡戏可以重焕新生(1 分),“如同我与她”与上文情节呼应(1 分),对儿时缝布偶进行回忆(1 分),抒发了对儿时故乡乡戏火热时的怀念,同时坚信一切会回来,表达我对乡戏的痴迷,也表达我对乡戏可以重焕新生的支持与肯定,乐观积极的心情(1 分),与“戏痴"题目呼应,并升华突出了应保护乡戏文化的主旨进行呼吁,收束全文,意蕴丰富悠长(1 分)。

1 分 运用象征的描写手法,侧面描写,“她“代指戏班小生的女演员,进一步引申为过去传统戏剧带给作者的美好感受。作者通过心理描写,表达了希望人们对戏剧的热情得以恢复的期望(1 分),与对自己遗憾经历的释然。

其他说明:

- 明显病句不得分,如:对扮小生的女演员的向往

- 关键采分点如有错别字不给分,如:拟人错写成似人、心理活动错写成心里活动

GPT 思路

这类赏析题通常从 (1)内容——句子写了什么、流露出怎样的情感; (2)手法——用了哪些修辞或句式; (3)作用——对人物、情节、主题的作用 3 个角度入手。 下面示范两处(【甲】与【乙】)的赏析框架,供你参考、取舍、再加工。

【甲】“她是有生命的,她与孤独的我自成一个宇宙。”

- 角度: 关键分析要点

- 内容: 把自制的小姐布偶视作活生生的“她”,映照出“我”从小把全部情感投射到乡戏角色与布偶上。

- 手法:

- 拟人:布偶“有生命”,赋予无生命之物人性,凸显执念。

- 夸张/比喻:“自成一个宇宙”将自己与布偶的精神世界无限放大,强化沉浸感。

- 对偶式排比(“她是…,是…,是…”)在上文中已铺垫多重角色,这里收束成一句,形成情感高峰。

- 作用:

- 刻画人物:写出童年的孤独与想象力,揭示“我”对越剧世界的痴迷已深入骨髓。

- 深化主题:乡戏不仅是娱乐,更是一方精神寄托;“我”把自己与戏融为一体,体现乡戏对个体生命的滋养。

【乙】“她能收我做徒弟吗?我能跟着戏班走吗?父母亲会同意吗?”

- 角度: 关键分析要点

- 内容: “我”在小生演员面前心生强烈向往,甚至想舍家随班,表现出对戏班生活的无限憧憬与冲动。

- 手法:

- 连续设问(三连问):层层递进,语势紧扣,形象传达“我”奔涌的幻想与不安。

- 承接动作心理描写:放在“眼里闪过…温柔的太阳”之后,内心独白更显突兀、强烈。

- 作用:

- 渲染情绪:快速的自问自答节奏,模拟紧张的心跳,加深读者对“戏痴”心理的体察。

- 推动情节:暗示“我”渴望脱离日常、投入戏班,也为后文“再也没见过她”埋下失落伏笔。

小结技巧

- 赏析句子时,把“写了什么”与“怎么写”对应起来,再落到“有什么用”上,才能既说清语言特色,又扣住“痴迷”这一主旨。

- 若选【丙】,可从首尾呼应、象征手法、时间感等角度切入,思路与上表相通。祝你作答顺利!

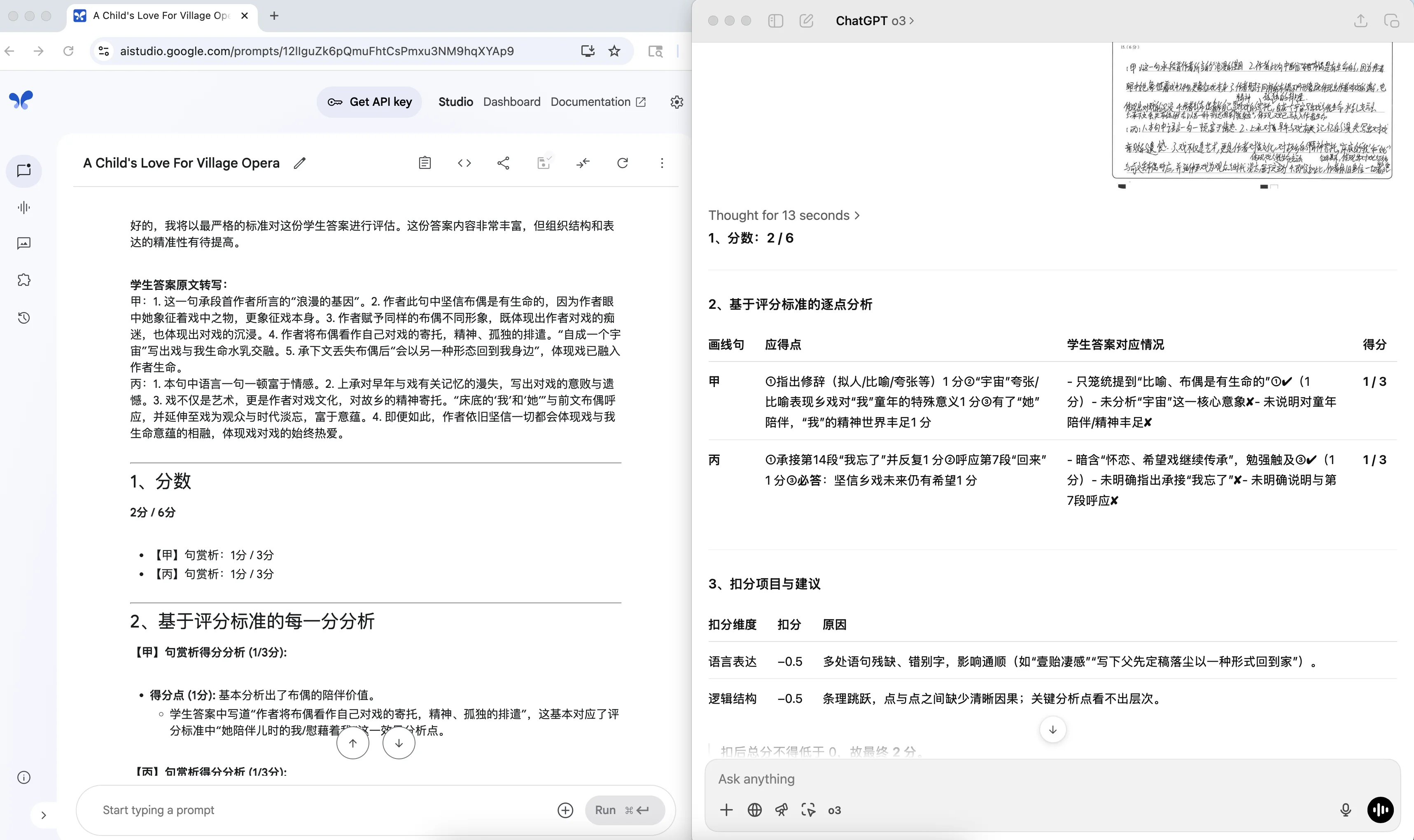

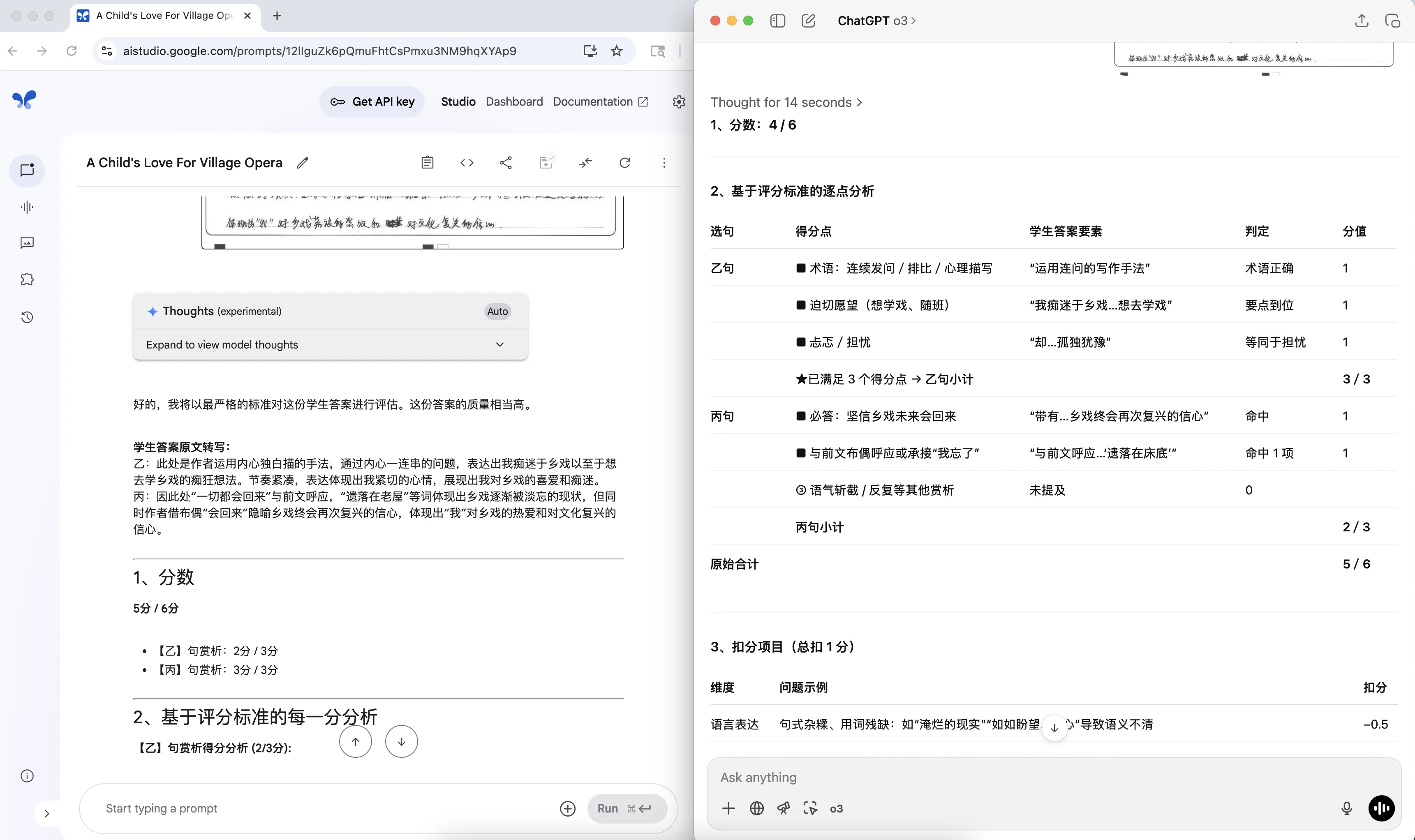

一、【甲句】

“她是有生命的,她与孤独的我自成一个宇宙。”

- 赏析维度: 深入解读

- 1. 内容与情感: “我”把亲手缝制的小姐布偶当作活人,甚至与之共享一个封闭而完整的“宇宙”。这一细节凸显童年孤独与对戏曲角色的极端依恋,把对乡戏的热爱内化为生命体验。

- 2. 表现手法:

- ① 拟人:布偶被赋予“生命”,使静物具情感张力。

- ② 夸张式比喻:“自成一个宇宙”把二人空间无限放大,直观呈现沉浸程度。

- ③ 对称反复:“她是…她与…”形成回环,加重语气。

- ④ 短句突兀收束:前文排比列举多个角色,这一句忽而简短有力,情感骤然升温。

- 3. 作用与意义:

- 人物塑造:刻画“我”戏痴本色——把戏中虚拟人物当作现实同伴。

- 主题深化:乡戏不仅是民俗娱乐,更是抚慰孤独、构筑心灵依托的文化载体。

- 结构作用:奠基“个人—戏曲—乡愁”三位一体的叙事主线,为后文失而复得的期盼埋下伏笔。

二、【乙句】

“她能收我做徒-弟吗?我能跟着戏班走吗?父母亲会同意吗?”

- 赏析维度: 深入解读

- 1. 内容与情感: 三连问暴露出少年的大胆幻想:拜师学艺、离家随班、冲破家庭束缚。既有热烈向往,也含动摇焦虑,情感浓烈而复杂。

- 2. 表现手法:

- ① 连用设问(递进式三连问):每问推进一步,节奏急促,形象化“心跳加速”。

- ② 排比并列:相同句式强化情绪波浪,制造心理回声。

- ③ 口语化疑问:无修饰、直接抛问,贴合十三岁孩童的率真。

- 3. 作用与意义:

- 情绪渲染:高速叠问让读者同步体验主人公澎湃的戏梦与现实顾虑。

- 推动情节:暗示“我”第一次企图冲出小镇,映射此后“跟着戏班去流浪”的终身志趣。

- 揭示矛盾:梦想与责任、个人意愿与家庭期望的张力,为后文失落与乡愁奠基。

三、【丙句】

“我忘了,但我想,一切都会回来,如同那个被遗落在老屋木雕床底的‘我’和‘她’。”

- 赏析维度: 深入解读

- 1. 内容与情感: 表层写“我”对往事记忆模糊,深层却流露出对乡戏与童年记忆“终会回归”的坚信;“我”与布偶“她”并提,象征人与乡戏永不割裂的精神纽带。

- 2. 表现手法:

- ① 转折对比:“忘了 / 但我想”显现记忆缺席与情感执守的反差。

- ② 象征:“被遗落的‘我’和‘她’”象征乡戏文化被时代遗落,却在内心潜存。

- ③ 首尾呼应:再提布偶,回应【甲】句“自成宇宙”,使“遗落—回归”的循环结构闭合。

- ④ 复沓式成分:“一切都会回来”+“如同…”强化“回返”主题。

- 3. 作用与意义:

- 深化乡愁:对“归来”的执念折射对乡戏和故土文化的守望与救赎。

- 呼应主题:乡戏在时光流逝与观众流散中似被遗忘,却在主人公心底扎根,凸显“戏痴”永恒不灭的情感。

- 结构收束:与全文尾声关于乡戏式微的惆怅互文,把个人记忆与集体文化命运并置,引人共鸣。

总体提示

- 答题时建议写成分条或“三段式”:

- ①写了什么

- ②用了什么

- ③产生什么效果。

- 语言要精炼有层次。

- 三句同写亦须突出差异:

- 【甲】侧重“沉浸与想象”,突出孤独童年的心理映射;

- 【乙】侧重“热望与纠结”,突出青春期的行动冲动;

- 【丙】侧重“遗落与召唤”,突出成年后的怀旧与守护。

- 共性都是表现“戏痴”,但角度递进、手法各异,抓住这一纵深关系,可形成高分答案。

胡說九道

昨天找這篇散文的十五章原全文看了下。考題節選的還算集中,監考時讀出的造作感放入全文幾乎就沒了。

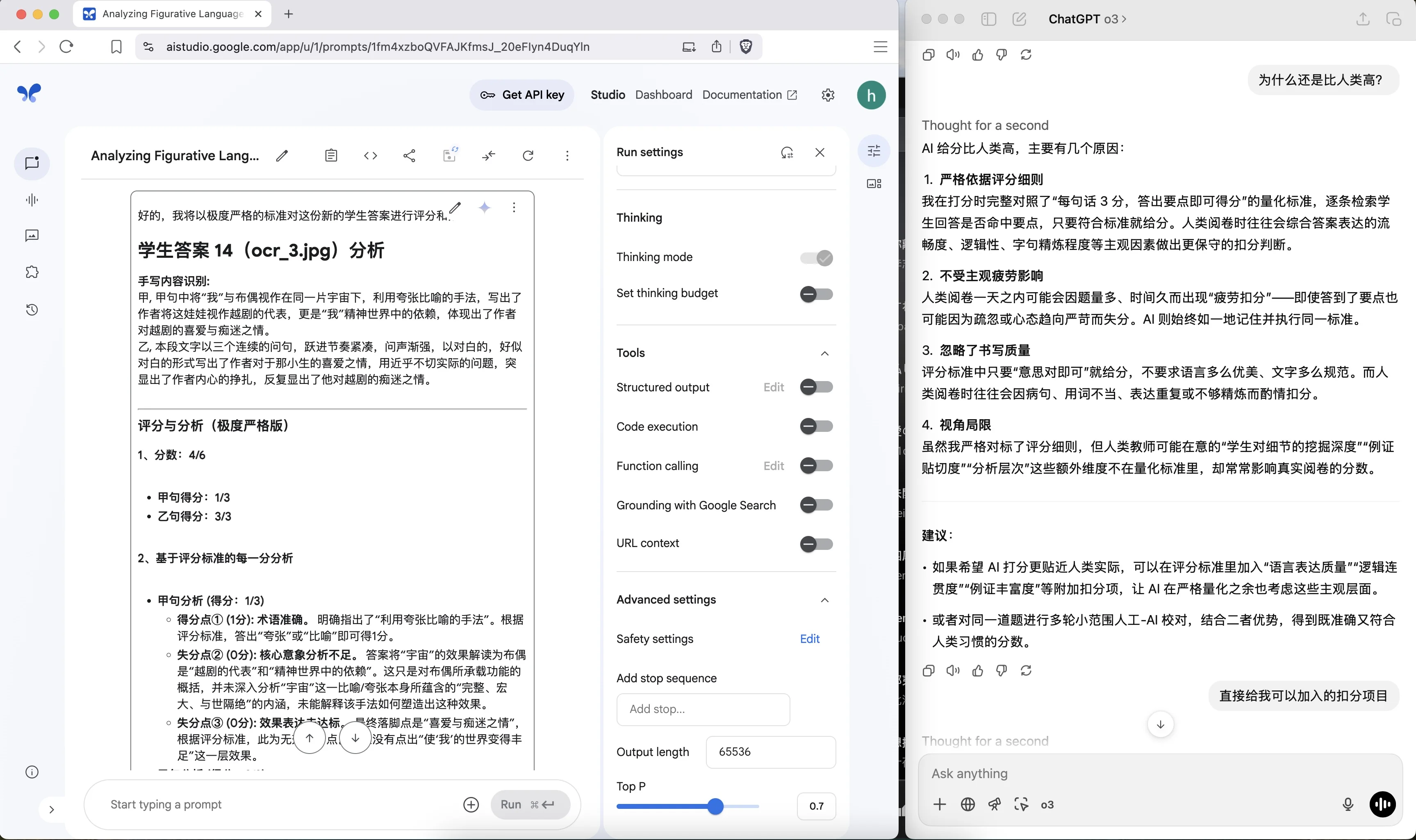

GPT 答案比人類更全,也更好。

結構模式化更全面深刻,是其一。

能分析出:(“她是…,是…,是…”)在上文中已铺垫多重角色,这里收束成一句,形成情感高峰。 是其二。

這個點,直接把人類命題的牆,推了個稀裡嘩啦:)

從標準化測評角度,參考答案,評卷標準能是兩件事,就很搞笑。

而從試題到答案到評標不公開,說穿也自認了,就是給自己隨時更改留餘地。

問題是,這餘地,能留嗎?可留嗎?該留嗎?

高考題一度考完一人一本真題和答案的時日,一去,返不了是嗎?

不發真題,錯題謬種的流布,豈不是自然而然⋯⋯

主持者屁股決定腦袋,自然要更大乃至無窮餘地,這在骨子裏決定了測評真實效度腐爛的速度,是一念就完成了的。 越內化越不公開越不可見的,向來內裡越不堪,自然也越笑話。

肅穆至極地說,為了不洩漏,咱們資料發的都是帶水印 PDF 版,就這對 PDF 的理解,教育信息化也一起埋了吧還是。

有救嗎?

沒了。

散文閱讀的手法有無,文中似有若無的斑駁心緒,從題目上,笑話更大。

說穿了,就答案的這些賞析⋯⋯無非純味的屎⋯⋯

除了考試,這些玩意兒,和文學和讀書,半毛錢關係沒有。

人類答案真的不如 AI 之前就確認過多次;閱卷?一群人類辛辛苦苦兢兢業業,玩的,終不過是滑稽戲。

可怕的是戲還是可以娛樂的,閱卷,連這個意義也沒。

有救嗎?

也沒。

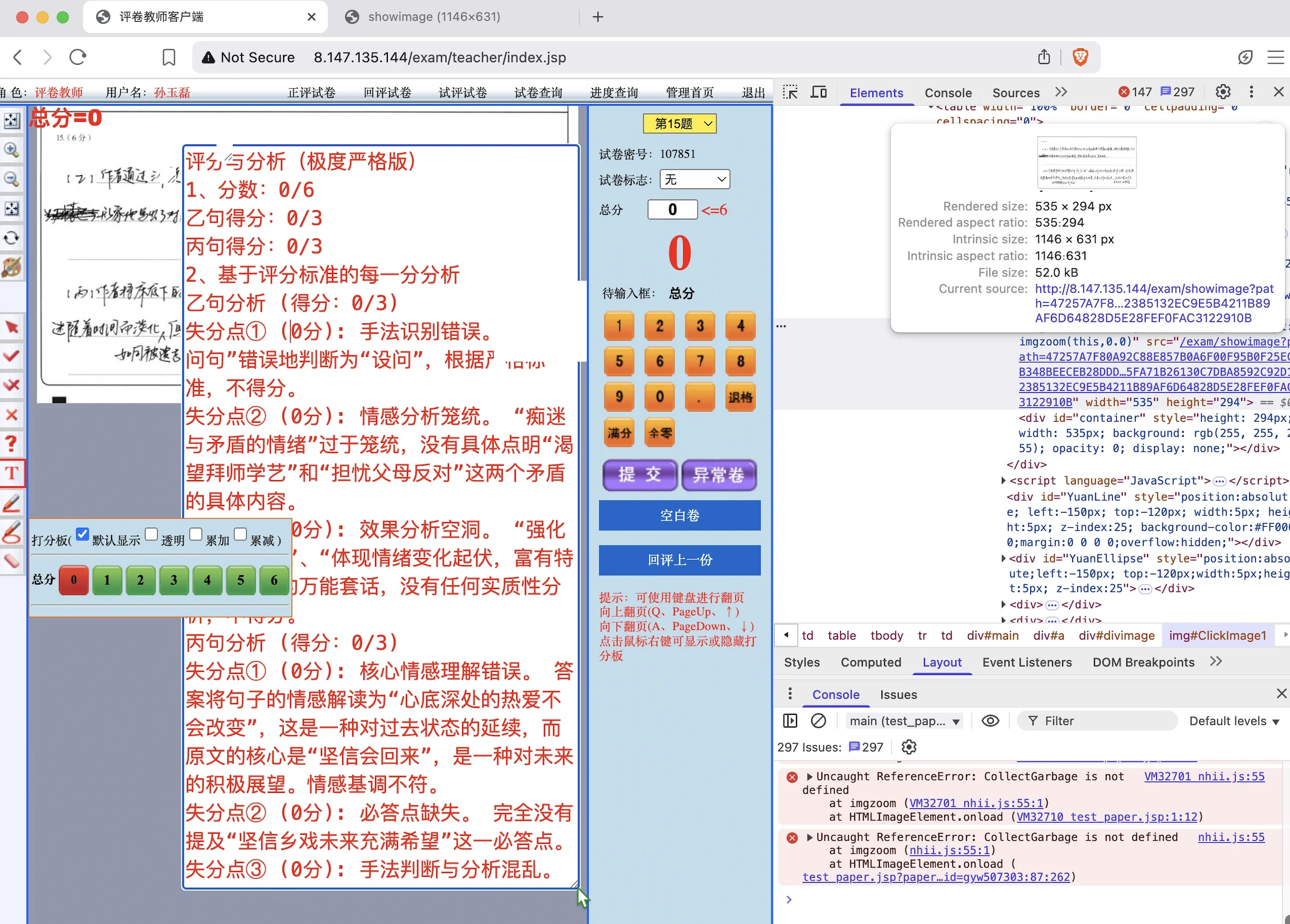

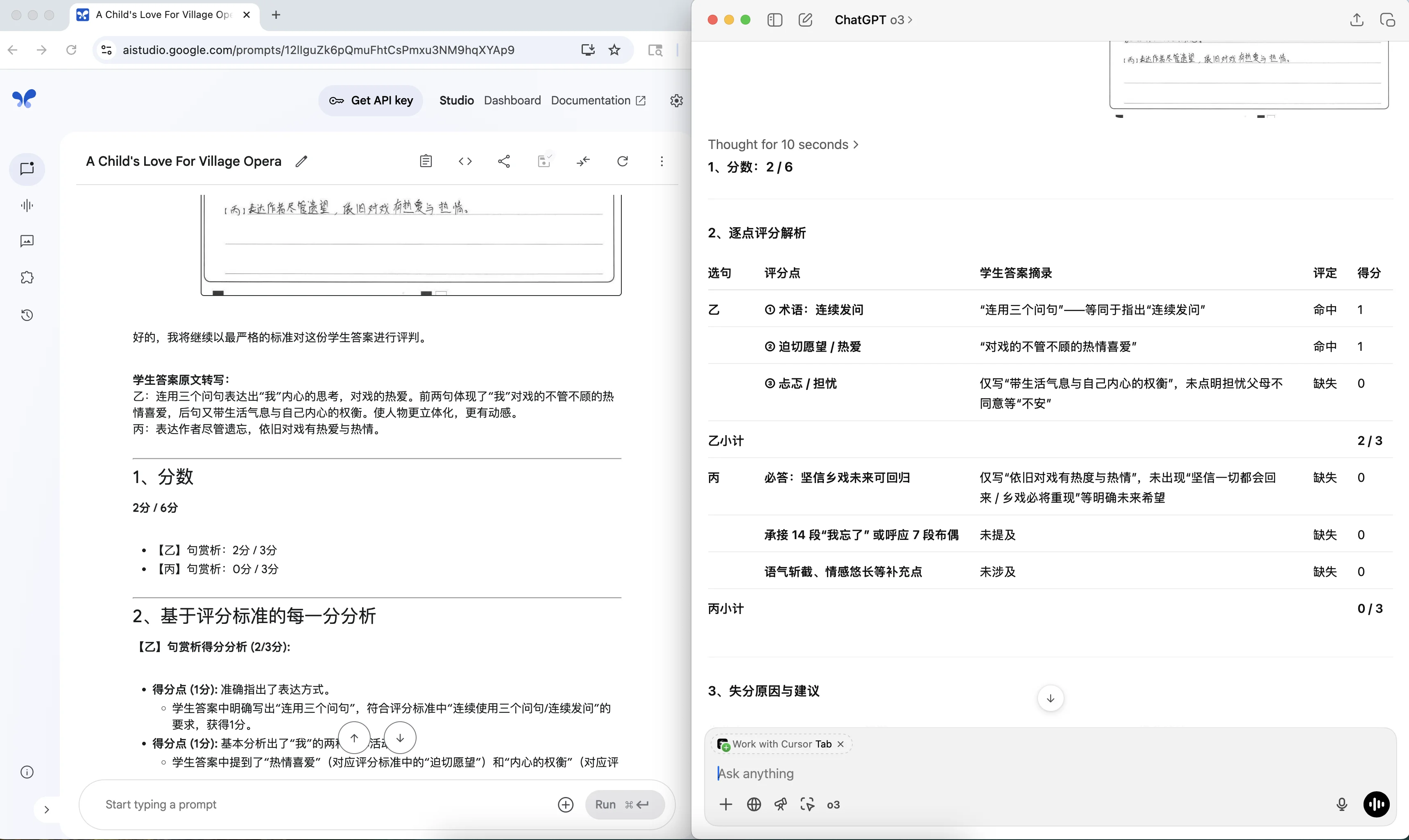

復刻上次流程:

- 網頁代碼複製圖片

- 給 Gemini 识别,人工核查

- 超複雜指令結構化輸出

- GPT o3 和 Gemini 參與閱卷。人工確認

- 粘貼AI分數和評語給閱卷平台

- 人工點擊分數

- 提交

- 循環往復⋯⋯480份/人

指令是原文+試題+人類答案,原本想將作者全文甚至全集喂過去,意義不大,放棄。

試閱體感:比我打分要公允全面。

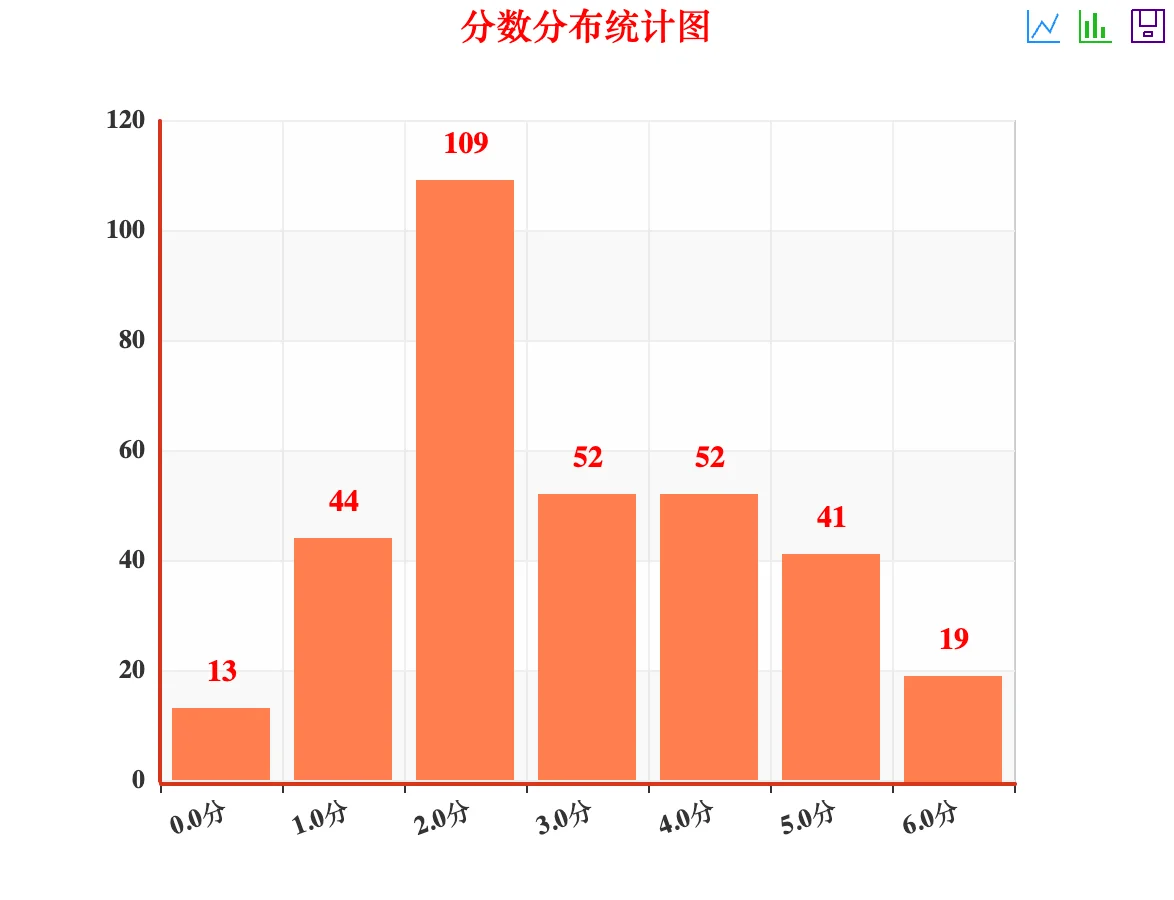

上次校內那道主觀題沒有區分度,是因為題目和答案確實沒有區分度。這次,按細化的標準,區分度可以。

最初用 Gemini 2.5 Pro 做 OCR,默認必須思考,太慢,換Gemini 2.5 Flash,速度有了,質量也完全沒問題。

屏幕不夠用,拉 IPAD 屏幕進入工作環境。

有沒有識別問題?有。各種塗抹尤其會導致該問題,人工校對調整分數即可。

燒算力,並燒腦力。

最初一百多份,直接將 AI 審閱結果粘貼給了閱卷平台,也許學生可以見到;雖然大概率不能。

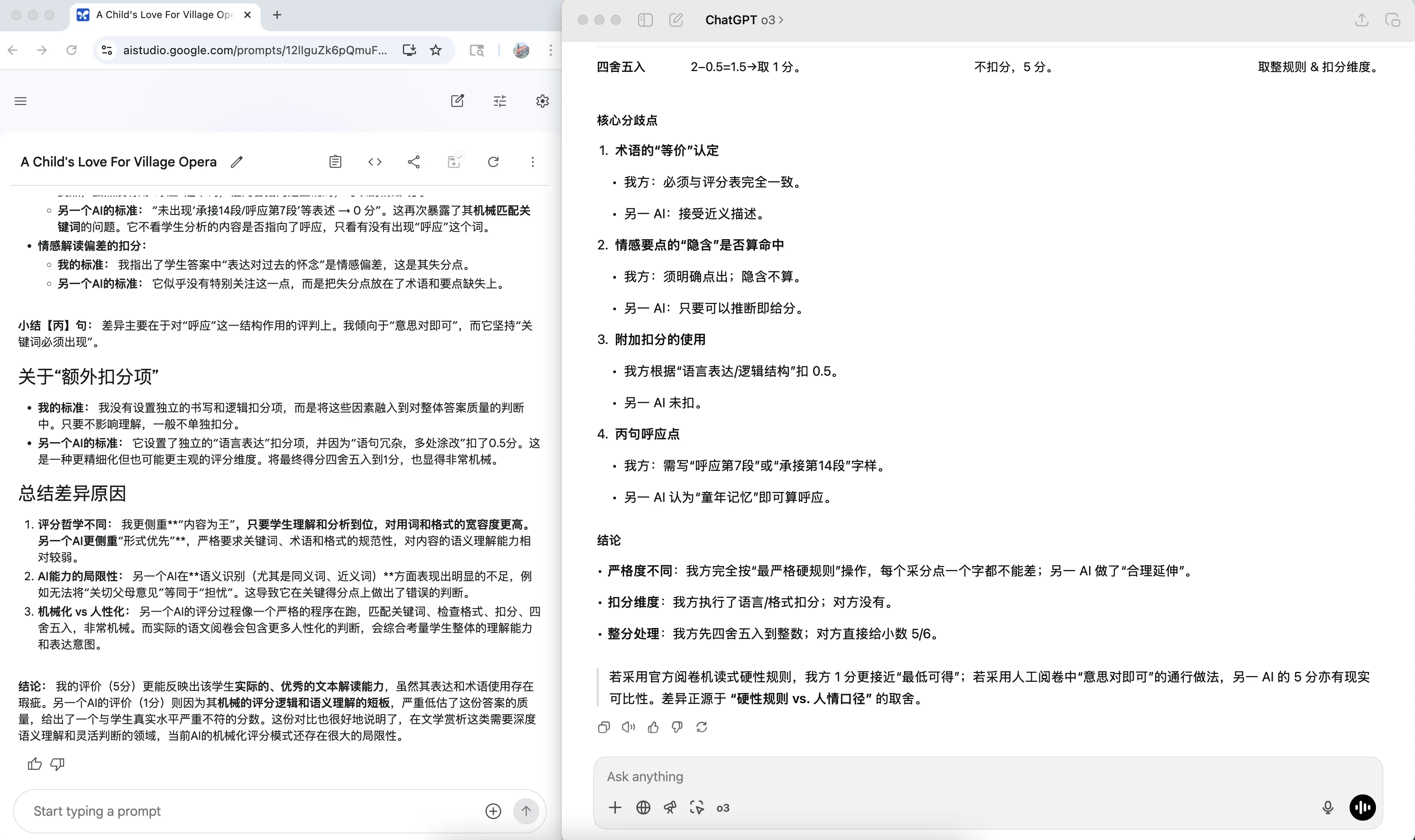

中途被提示說我給分的均分高了,於是讓 AI 壓分,AI ⋯⋯ 極度不情願。

上次也有類似,但因爲上次題目質量太低,所以沒有分析餘地。

這次兩個頂級模型下,多個同一試卷多輪測試了下;體感是,其实还是人類太弱了……

除去圖中 AI 所説書寫等問題,真真嚴格按照評卷標準的文字表述去掌握標準,AI 比人類要更精確……

説到底,即便是兩道題目的閱讀量,精細分析上,人類也難以和自己制定的標準真的契合,太主觀的不是 AI,一直是人類…… 此刻,真禁得住推敲的,已經是 AI 這些結構化的打分與分析⋯⋯

但,從俗;

硬壓分了就。

怎麼硬壓?

調 Top P 到 0.7,指令寫得更死⋯⋯

目的只有一個:把 AI 變笨些,再笨些⋯⋯

你不笨,人類跟不上了。

效果⋯⋯

圖中分數實例很明顯了。

要硬控就必須調 Top P,GPT 客戶端調不了,主閱 AI 就不得不轉到 aistudio;其實這也是 Google 設置 aistudio 頁面的真正原因。

10 日 08:00,繼續。

兩個 AI 開啟雙評,二者一致,直接登分;

有差異但一分以內,為保持低均分的組內水準,直接取低分。

雙評的最大差距是:

兩個 AI 各不相讓;於是,只能我干預,給2分。

兩個 AI 各不相讓;於是,只能我干預,給2分。

散文簡答題歷年是最學生教師都沒頭腦自然也極低分的題目,這幾百份走下來,一個愈加清晰的感受是,當一段絕大多數凌亂需要蓄力辨認的手寫文本出現在人類教師屏幕前時,要將每個詞語每個短語每個句子揣摩意味,再逐一逐一對標參考答案,以本次的篇幅為基礎,任意一份卷子,沒五分鐘,其實不可能真正公允給出分數,這個和單雙多評沒關係,就是整體計算量,所需要的腦力最低就是如此。

而真實的閱卷,無論本校本區,顯然都沒有這個時間,從閱卷設計上更完全沒如此設計。

希望只能是: AI 早點,再早點;快點,再快點。

Grok 4 正在發布,Gemini 3 已經有提交,Claude 4.5也冒了頭,GPT 被挖了人療傷但肉都還在鍋裡⋯⋯

國內 AI 圈呢?在喫華為大模型的瓜⋯⋯

噫!⋯⋯

教育和技術的交叉學界在幹嘛?

如下是 20250709 教育部最權威的《中國考試》文章:| 曲铁华 等:教育评价数字化转型的本体论追问 |

你就說,有一句是真的人話嗎⋯⋯

瓜是為了利祿,文章是為了稻粱;都無可厚非都可以理解⋯⋯

是嗎?

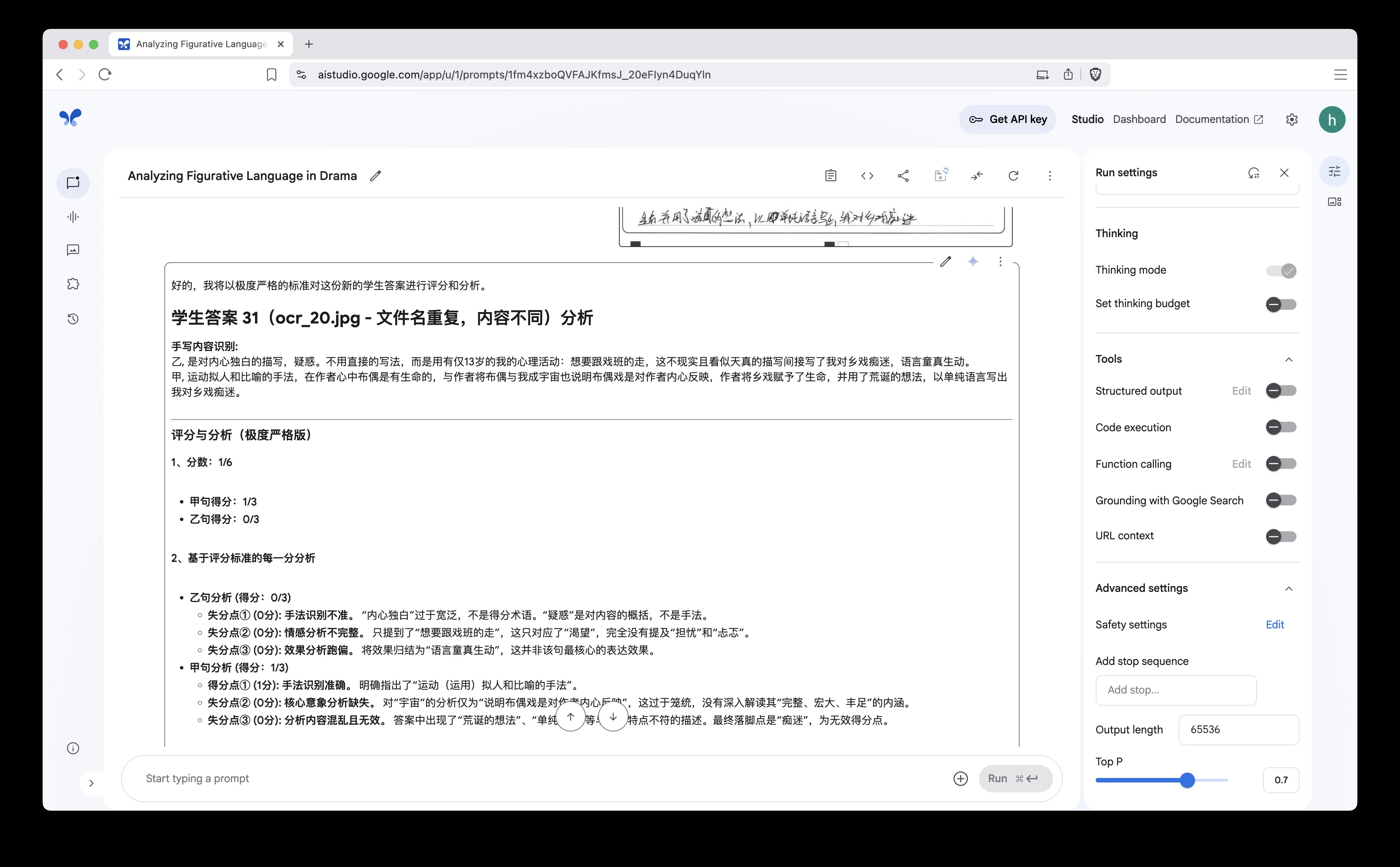

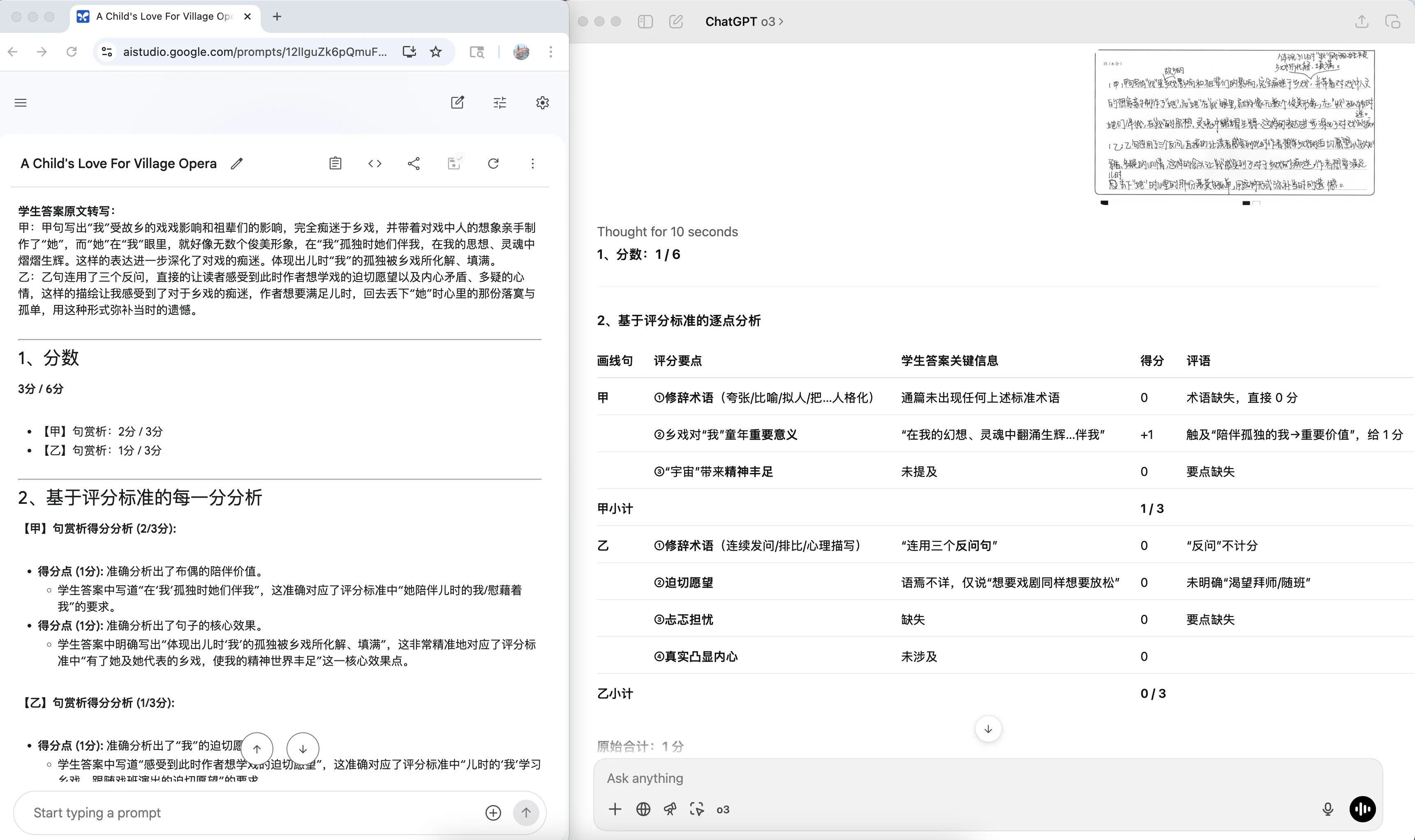

面對答卷,AI 有多沒有感情?

放大圖片,相信人類的第一觀感是類似的:這字跡算清晰的了,內容也都可看⋯⋯

放大圖片,相信人類的第一觀感是類似的:這字跡算清晰的了,內容也都可看⋯⋯

但這分數⋯⋯

其實用這張圖想說的是,閱卷需要感情嗎?面對有感情的散文,閱卷的人類,是否可能因為自己的感情偏好,產生分數偏離呢?

我不確認,感覺會的。

上次拿本校試題跑完後,體感 AI 閱卷可以走通算孤證;這次成雙,不孤了。

從文字識別到遞交 AI 到發布審閱,更高的閱卷質量只是附屬⋯⋯

真正的靈魂其實是,無效的分數數字可以藉助 AI 變有效的學習數據,而無數教師無辜的心力,可以就此打住⋯⋯

GPT o3 的文字識別確實比不過多模態狂魔 Gemini,但審閱卷面還是可以的:

Deepseek作為最能打的國內模型,很多人沒意識到的是,真正的硬傷其實一直是只有純文本!

這在根本上導致國內用戶使用的生態,滯後太多太多太多⋯⋯

而教育,又原本比社會更滯後。

技術沒有瓶頸,瓶頸已經是人。

海淀作為區,對教育的真正作用,原本從來不是冒充專家,組織良莠不齊的教研或者組織所謂統考命題;而本該是提供資源給各個學校選用,而最核心最亟需的,顯然是這個。

設想下,模型設置好參數與分析模板,算力到位,全北京乃至全國考生的試卷,可以多遍跑,人工核查抽查後,可以給全社會公開每一個人每一道題的情況⋯⋯

可能嗎?

沒戲。

戲中有痴人而已。

戲中有痴人而已。