您瞧!哈哈!Hehe!he,hehehehe!

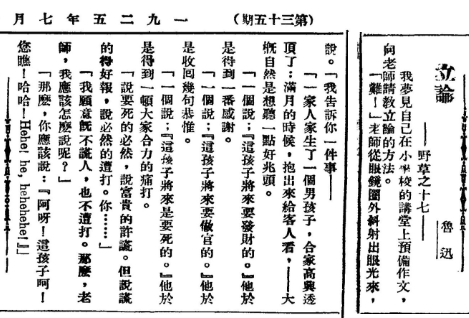

魯迅《立論》重點既不是論,也不是立;但正好可以用作本文取標題。

教材第四單元是邏輯專題;真追究起來,在語文教材用一個單元做專題,也是蠻創意的,頗有點隨心所欲的意味。編者可以隨心,處理不能隨緣;於是拿來做兩件事,一則功利高考,議論文的架構;一則審辨思維,減少鍵盤俠。

第一輪任務是閱讀我和助教,拿課本材料做的對話:

對話內置了胡錫進發言的彩蛋,助教對胡的回懟,比網上發言,強了不知多少……

同時將幾年前24謬誤等,重做分享:

要求學生:任選一個你關心的話題;依據如下模板,完成立論。

要求:嚴格按照模板展開/字數不限/根據模板內注意點复盤個人作品/本次作業需多輪修改,請在希悅直接交電子版

立论写作模板:1. 引言 (Introduction)

-

背景介绍:简短阐述话题的背景信息和相关现状。

-

问题陈述:明确指出本文将探讨的主要问题或争议点。

-

立场明确:明确提出你的观点或论点。

- 主体段落 (Body Paragraphs)第一段:主要论点阐述

-

主要论点:清晰阐述你的主要论点。

-

论据支持:提供数据、事实、例子等论据支持你的主要论点。

-

深度分析:深入分析论据背后的意义和你的观点之间的关联。

第二段:次要论点阐述

-

次要论点:清晰阐述你的次要论点。

-

论据支持:提供数据、事实、例子等论据支持你的次要论点。

-

深度分析:深入分析论据背后的意义和你的观点之间的关联。

[多个主体段落按照上述结构进行展开]3. 反驳段落 (Refutation Paragraph)

-

反对观点:简短介绍一个或多个主要的反对观点。

-

反驳论据:用事实、数据或逻辑来反驳这些反对观点。

-

强化己方观点:重新强调你的观点,并指出为什么反对观点不足为信。

- 结论 (Conclusion)

-

总结论点:简洁重申你的主要论点。

-

概括论据:简要回顾支持你论点的主要论据。

-

结论陈述:提出你的观点或建议,并可能指出这个结论对现实的意义或影响。

-

展望未来:可以给出未来的预测,或者提出进一步研究的可能方向。

- 附录或参考文献 (Appendix or References)

- 提供在文章中引用的所有数据、事实、观点的来源。

注意点:

-

逻辑连贯:确保文章的论点逻辑连贯,论据充分,并且论据与论点紧密相关。

-

语言表达:保证语言准确、表达清晰,避免使用模糊不清或者过于复杂的句子。

-

格式规范:按照要求的文献引用格式准确引用参考文献,并确保文章符合相关的格式规范。

希望这个模板能帮助你有条理地展开论述,构建一篇逻辑严密、论据充分的立论文!

今天和GPT-4看完全部作業,掌握基本議論框架作為底線的目的,大致達成。

這一輪的作業刻意未設置主題而是讓學生找自己關心的話題,目的也是想看看學生所關注……結果也不意外,虛談哲學類大詞的有之,關注預製菜中考改革有之,直指校園外賣手機的極少但也有……所呈現出來的思考深度,實話實說,幾乎無一亮眼。語文乃至學校,在直面問題面對問題上,究竟,教了什麼,我不好說……

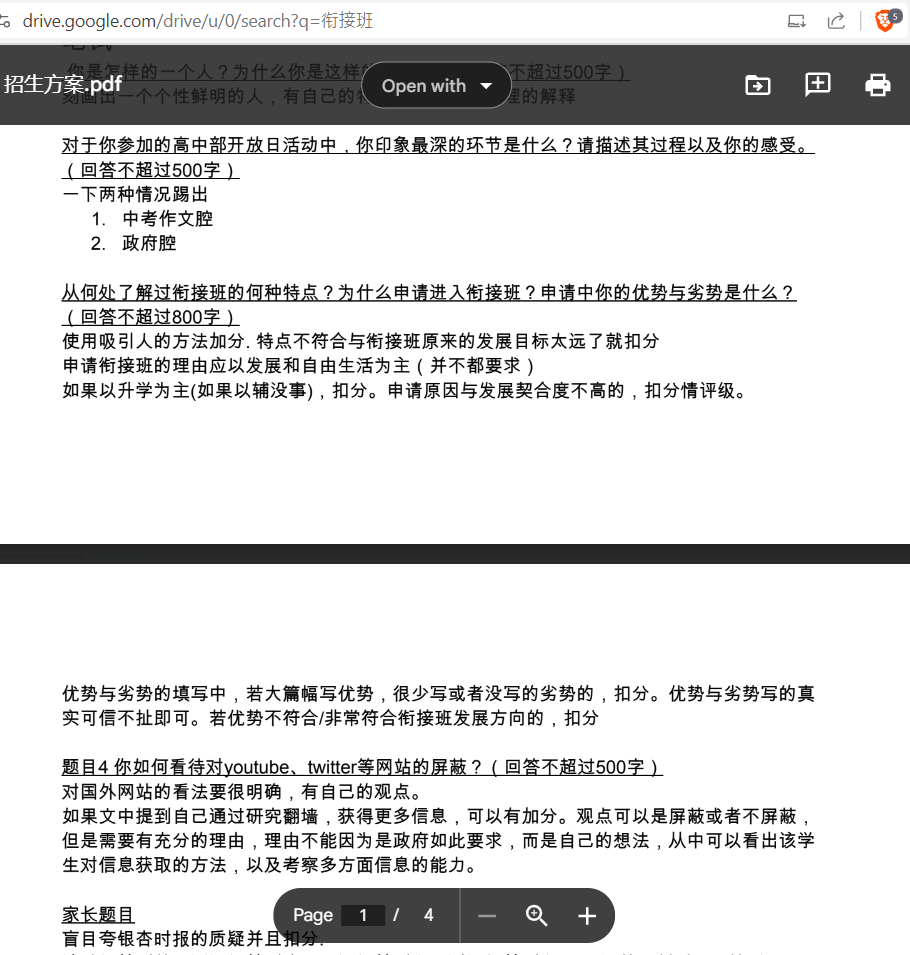

十幾年前,給銜接班和當年6單出題,彼時學生的文字乃至思考,記憶中,那些初三高一所展現出的思考與文字,只怕遠勝此時高二。

当年学生参与制定的题目:

好消息高情商說,潛力無限……壞消息?公元2023年,怎麼可能還有壞消息……

於是,第二輪展開,規定話題,規定框架。對話GPT-4:

我們來做一個對話,指導學生寫作立論文章,主題就選擇高中生是否應該被禁止帶手機進入校園,學生此前已經知道立論的基本模板,現在需要在800字內完成本次寫作任務。拆解這個話題為一個全面的思維導圖,幫助其學生全面認識該問題

當然可以,以下是一個全面的思維導圖,幫助學生全面認識「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這一問題:

高中生是否應該被禁止帶手機進入校園

- 贊成論點:

-

教學效果:

-

手機干擾學習:學生容易分心,上課時可能被各種通知或訊息干擾。

-

降低學習效率:學生可能花時間在社交媒體、遊戲等非學習活動上。

-

學生的心理健康:

-

社交壓力:長時間浸泡在社交媒體可能產生比較心態。

-

過度依賴:學生可能過分依賴虛擬世界,忽視真實交往。

-

學校的安全:

-

手機作為欺凌工具:傳播不良的照片或訊息。

-

安全隱患:暴露位置,成為潛在的目標。

- 反對論點:

-

教學輔助:

-

查詢資訊:方便學生查詢課堂相關或不懂的知識。

-

數位學習:手機可以用作學習工具,如使用學習APP。

-

緊急聯繫:

-

家長聯繫:學生和家長之間有了更好的聯繫方式。

-

緊急情況:學生可以快速求助。

-

學生自治:

-

學生自律:培養學生的自我管理和自律能力。

-

尊重隱私:學生有權利擁有和使用私人物品。

- 解決方案和建議:

- 限制使用時間:例如只允許中午和下課時使用。

- 教育學生:加強對學生的手機使用教育,教他們正確使用。

- 安全軟件:學校可以推薦或要求學生使用某些保護隱私和安全的軟件。

這個思維導圖可以幫助學生從多個角度看待這一問題,提供了一個全面的視野。透過這樣的組織方式,學生可以更有系統地進行寫作和討論。

還有其他角度嗎

當然,我們可以從更多的角度來拓展這一議題。以下是一些其他可能的考慮因素和視角:

高中生是否應該被禁止帶手機進入校園

- 社交發展:

-

贊成論點:

-

實體互動減少: 手機可能使學生減少面對面的交往,影響人際交往能力。

-

社交技能退化: 過度依賴手機可能影響學生在現實生活中的社交技能。

-

反對論點:

-

社交擴展: 手機幫助學生與校外的朋友和家人保持聯繫。

-

社交媒體的正面影響: 可以幫助學生了解時事、發展興趣等。

- 技術與未來就業:

-

贊成論點:

-

降低技術依賴: 學生應該學習不依賴技術解決問題。

-

反對論點:

-

技術熟悉度: 在未來的工作環境中,熟悉和有效使用技術是非常重要的。

-

技術教育: 學生可以使用手機進行編程、設計等相關學習。

- 文化與價值觀:

-

贊成論點:

-

促進傳統文化: 減少手機使用可以讓學生更加尊重傳統的學習和互動方式。

-

增強集體價值: 強調集體活動和合作,而非個體在手機中的獨立活動。

-

反對論點:

-

接受現代文化: 手機是現代生活的一部分,學生應該學習如何適應。

-

個人發展: 手機提供了一個平台供學生根據自己的興趣和需求學習和發展。

- 健康考量:

-

贊成論點:

-

減少藍光暴露: 藍光可能對眼睛有害。

-

促進身體活動: 不使用手機可能會鼓勵學生參與更多的體育活動。

-

反對論點:

-

健康應用: 學生可以使用手機上的健康和健身應用。

-

緊急情況: 手機可以在緊急情況下提供必要的健康資訊或求助。

通過這些新增的角度,學生可以更全面地探索和討論手機在校園中的角色。每個視角都可以進一步深入研究,提供更多的論點和反駁點。

給出學生檢索相關研究的指南

在進行立論文章的寫作時,引用相關研究是一個很好的方法,可以增加論點的說服力。以下是一個簡單的指南,幫助學生檢索相關的研究資料:

檢索相關研究的指南

- 確定關鍵字:

- 根據你的主題,列出可能的關鍵字。例如:「高中生」、「手機使用」、「學習效果」、「心理健康」等。

- 使用學術資料庫:

- Google學術:這是一個免費的學術搜尋引擎,可以找到大量的學術文章。

- PubMed:針對生命科學和醫學的研究。

- JSTOR、EBSCOhost、ScienceDirect:這些數據庫提供各種學術期刊的訪問。

- 使用學校圖書館的資源:

- 很多學校都提供了專門的線上資料庫,供學生檢索學術文章。

- 檢查參考文獻:

- 如果你找到一篇相關的研究,可以查看其參考文獻,可能會找到更多相關的研究。

- 評估研究的質量:

- 查看出版日期:越新的研究可能越具參考價值。

- 考慮作者的資格:來自知名學術機構或有相關背景的作者可能更可靠。

- 查看研究方法:實驗研究或大型調查往往比小型研究或案例研究更具說服力。

- 記錄所有資料:

- 在你的筆記中記下每篇文章的作者、出版日期、標題、出版物名稱以及網址或DOI。

- 使用參考管理工具(如Zotero、EndNote或Mendeley)可以更方便地管理和引用。

- 閱讀並筆記:

- 不需要閱讀整篇文章,可以先讀摘要,判斷是否與你的主題相關。

- 閱讀文章時,重點記錄與你的論點直接相關的部分。

這個指南是一個基本的入門,但進行研究和文獻回顧需要時間和實踐。鼓勵學生在寫作過程中不斷嘗試和學習。

給出本話題至少5種文章結構建議,要求精巧

當然可以。以下是針對「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這一主題的五種文章結構建議:

- 對比結構:

- 介紹: 簡述話題和背景。

- 贊成論點: 列出禁止高中生帶手機的好處。

- 反對論點: 列出允許高中生帶手機的好處。

- 結論: 基於比較後的個人觀點或建議。

- 問題-解決方案結構:

- 介紹: 介紹話題和相關問題。

- 問題: 描述因手機而導致的學校問題。

- 解決方案: 提供一系列的建議或策略,解決這些問題。

- 結論: 對解決方案的總評。

- 歷史發展結構:

- 介紹: 介紹話題。

- 歷史背景: 描述過去學生是否使用手機、使用的頻率等。

- 現在的狀況: 說明現在高中生使用手機的普及程度及其影響。

- 未來展望: 探討未來可能的發展趨勢。

- 結論: 基於歷史和未來的觀點給出結論。

- 案例分析結構:

- 介紹: 介紹話題。

- 案例1: 選擇一所允許帶手機的學校,分析其利與弊。

- 案例2: 選擇一所禁止帶手機的學校,分析其利與弊。

- 比較: 比較這兩所學校的情況。

- 結論: 基於案例分析給出的見解。

- 因果結構:

- 介紹: 介紹話題。

- 原因: 說明學生為何需要在學校中使用手機。

- 影響: 描述手機在學校使用的正面和負面影響。

- 結論: 基於因果關係給出的建議或見解。

這五種結構各有特點,學生可以根據自己的思考方向和資料的收集情況選擇最適合的結構進行寫作。

將如下文章結構提煉出來:

以共生团结之水 浇命运共同之花

长河霜冷,时空阒寂。历史的泽畔总行吟着两种身影:或单枪匹马,损人利己,终唇亡齿寒,难致彼方;或携手同行,团结共生,终得命运共同之花,灼灼盛放。

习总书记之语道破了共生团结的真谛。掩卷覃思,恍悟得:唯有团结与共生,方可构建人类命运共同体,走向“美美与共”的大同世界!

人与人共生,是谓心怀善意之水。护康衢烟月,不染风尘 “

世界的尽头其实是柴米油盐四季三餐,我们的归宿不过是人与人之间的相互守望。”深谙此理,黄文秀与乡亲们共生,走进乡村扶贫,用稚嫩的肩膀扛起了山梁的月光;张桂梅与大山的女孩们共生,创办华坪女高,祝她们走出大山,化羽成蝶……心怀共生之善,要求我们摒弃“精致的利己主义”,可以不舍己为人,却不可损人利己,可以不行义,却不可行不义。点亮别人的灯,铺平别人的路,我们才能更加光明,走得更远!

国与国共生,是谓筑牢团结之基。得民胞物与,协和万邦。

“没有一个国家可以退回到一个孤岛”,此言发蒙振聩,将我们的目光引向百年未有之大变局:全球变暖利剑高悬,霸权主义恐怖主义的双头怪竞相疯长,人工智能又将给人类带来怎样新的挑战……我们,何以破局?唯有团结共生可致 !于是,“一带一路”的悠悠驼铃串联起各国心声,“世博会”琳琅满目的商品牵动着各国的脉搏,中国高铁亦走出国门洒向万水千山……唯有守望相助,互利共赢,才能让人类命运共同体行稳致远,步履铿锵。

世间万物共生,是谓濯多元之泉。各美其美,美美与共。

“一花独放不是春,百花齐放春满园”,个人有个人的风采,各国有各国的风情,这些风采与风情的共生共融,才构成了世界的“百花园”。古有张骞出使西域,丝绸互联互通,而放眼当今,不论是“中国年”在世界各国收获认可,还是异域文化传入中国,都向我们诠释出一个真理:文明因交流而丰富,世界因多元而多彩。心怀共生团结之智,才能迎来“云月相同,溪山各异”的多彩世界。

“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,此般古老的东方智慧流淌至今,指引着我们当今生活的方方面面,就让我们将此铭记于心,共生团结,走向人类命运共同体的光明坦途吧!

以共生团结之水,浇命运共同之花,心存千般锦绣,手掬河汉万顷!

這篇文章的結構大致如下:

- 引子:

- 描述历史中的两种身影:孤立与团结,强调团结共生的重要性。

- 引用习总书记的话,总结团结共生的核心理念。

- 人与人之间的共生:

- 描述个体间的共生与合作,以及这种共生带来的好处。

- 使用黄文秀和张桂梅的例子进一步强调个人之间的共生。

- 提出个人行为的指导原则,强调不损害他人的前提下助人为乐。

- 国与国之间的共生:

- 强调在全球化背景下,各国不能孤立自己。

- 描述当前的国际挑战,并提出团结共生作为解决方案。

- 举“一带一路”、 “世博会”和中国高铁为例,展现国际合作的积极成果。

- 文化与多元性的共生:

- 强调不同的文明和文化如何共存和相互融合。

- 使用古代的张骞与现代的“中国年”来举例说明。

- 强调文明交流和多样性带来的世界之美。

- 结论:

- 引用古老的东方智慧,总结共生的重要性。

- 鼓励人们秉持共生团结的精神,迈向一个更好的未来。

文章的结构清晰,从个人、国家到文化多元性的层面都讨论了共生团结的重要性,并通过实例进一步支持其观点。

設計教育管理,學校管理,學生,教師,家長等必要角色,對手機問題明確各自角色觀點和基本依據。

針對「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這一問題,以下是各角色的觀點和基本依據:

- 教育管理:

- 觀點:可能偏向禁止學生帶手機入校。

- 基本依據:確保學校政策的一致性,並考慮到學校的教學效果和學生的安全。

- 學校管理:

- 觀點:取決於學校的文化和價值觀,但大多數學校可能偏向於限制或禁止。

- 基本依據:維護學校的學術氛圍,避免課堂上的分心和其他潛在的安全問題,如網絡霸凌。

- 學生:

- 觀點:可能有兩極化的反應。一部分學生認為應該可以帶手機,而另一部分可能認為應該禁止。

- 基本依據:手機可以作為學習工具,例如查資料、使用學習應用等。但也有學生認為手機是分心的主要原因。

- 教師:

- 觀點:大多數教師可能支持禁止或至少限制學生在課堂上使用手機。

- 基本依據:手機容易使學生分心,影響教學效果。但在某些情境下,手機也可作為教學輔助工具。

- 家長:

- 觀點:可能有混合的觀點。有些家長可能認為孩子應該帶手機以便聯繫,而有些家長則擔心孩子因手機分心或上網安全問題。

- 基本依據:家長主要關心孩子的安全和學習效果。手機是與孩子保持聯繫的主要方式,但也可能成為學習的干擾。

綜上所述,各方在這一問題上的觀點可能各不相同,但最終的目標都是希望學生能在一個有利於學習和成長的環境中度過高中時光。因此,在制定相關政策時,應該綜合考慮各方的意見和需求。

學生容易出現的誤區列舉出來,提出建議

對於「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這一問題,學生可能有以下誤區:

- 誤區一:認為手機只是學習工具。

- 建議:雖然手機確實有助於學習,如查詢資料、使用學習應用等,但其同時也可能是分心的源頭。學生應該學會自我管理和節制使用手機的時間。

- 誤區二:認為禁止手機是侵犯個人自由。

- 建議:學生應理解學校的政策主要是為了他們的利益。有些限制是為了確保學習環境的質量和學生的安全。

- 誤區三:認為手機是與家長保持聯繫的唯一方式。

- 建議:學校可以提供其他聯繫方式,如學校電話或緊急聯繫制度,以確保學生和家長在需要時能夠聯繫上。

- 誤區四:認為只有當老師看到時才不應該使用手機。

- 建議:學生應培養自律精神,即使老師不在也不應該隨意使用手機,尤其是在課堂上。

- 誤區五:認為所有學生都能自律地使用手機,不會影響學習。

- 建議:雖然有些學生確實能夠自我控制,但不能忽略那些容易被手機分心的學生。學生間應相互提醒和幫助,共同維護一個良好的學習環境。

總之,學生應該正確理解學校的政策,並學會自我管理和自律,確保手機不會成為學習的障礙。

對於這個話題的文章,給出50分滿分的細則評分標準

對於「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這個話題的文章,以下是50分滿分的評分標準:

- 論述內容 (共25分)

- 主題明確:文章的主題應該清晰明確,不離題。(5分)

- 論點支持:每個觀點都應該有相對應的理由或證據支持。(10分)

- 全面性:文章應涵蓋話題的各個方面,如學生、教師、家長和學校管理者的觀點。(5分)

- 結論清晰:文章應有明確的結論,總結文章的主要觀點。(5分)

- 語言和風格 (共10分)

- 語言正確:句子結構、語法和拼寫都應該正確,無語言錯誤。(5分)

- 表達清晰:語言表達應清晰,不含糊,不使用難懂或冗長的句子。(5分)

- 組織和結構 (共10分)

- 段落結構:每段都應該有明確的主旨句,支持的論點和結論句。(5分)

- 邏輯清晰:文章的組織和結構應該有邏輯,使讀者能夠輕鬆跟隨作者的思路。(5分)

- 創意和獨特性 (共5分)

- 原創性:文章應該展現作者的獨特觀點,而不僅僅是重複常見的觀點或想法。(5分)

總結,評分時應考慮文章的內容、語言、組織結構和創意,確保文章不僅內容充實,而且寫作質量高。

給出10個獨特觀點

對於「高中生是否應該被禁止帶手機進入校園」這一問題,以下是10個可能被認為是較為獨特的觀點:

- 學習工具的進化:手機現今已成為一種新型的學習工具,就如同過去的書籍或筆記本,學校應該教導學生如何正確使用,而不是完全禁止。

- 防霸凌策略:手機可以作為一種防止校園霸凌的策略,因為學生可以隨時記錄和報告不良行為。

- 緊急準備:在緊急情況下,例如地震或其他突發事件,手機可以幫助學生迅速聯繫家人或緊急服務。

- 提高家長參與度:透過學校和家長之間的手機應用程序,可以增加家長對學校活動和學生表現的參與和了解。

- 學生自治:學校可以利用這個問題來培養學生的自律能力,例如設立「手機自由區」,而不是全面禁止。

- 健康議題的重視:過多使用手機可能導致視力問題或頸部疼痛,學校可以針對這一問題進行教育和培訓,而不是選擇禁止。

- 增強現實學習:手機上的增強現實技術可以為學生帶來別開生面的學習體驗,將理論知識與現實生活相結合。

- 數位福利差距:禁止帶手機可能會加劇那些沒有其他數字設備學習的學生和那些有的學生之間的差距。

- 溝通能力的轉變:在數位時代,手機已成為人們主要的溝通工具。學校應該教導學生如何適應這一轉變,並養成良好的溝通習慣。

- 手機禮儀教育:與其禁止學生使用手機,不如教他們正確的手機禮儀,例如在正式場合將手機調為靜音、不在課堂上私下使用手機等。

以上觀點可作為文章的參考方向,讓文章更具深度和獨特性。

面對任意話題,應該以怎樣的思維框架,可以更全面更深刻做出分析判斷,給出建議

面對任意話題進行分析和判斷,可以使用以下的思維框架來確保分析的全面性和深度:

- 定義問題:首先明確地描述和定義你正在分析的問題或話題。問自己:“這是一個怎樣的問題?”與“我希望達到什麼目標或結果?”

- 收集資訊:從各個渠道收集相關的數據、事實和觀點。確保資料的可靠性和相關性。

- 歷史背景:探討該問題或話題的歷史背景和演變。了解過去的情況可以幫助我們更好地理解當前的情境。

- 考慮利害關係人:認識到所有可能受到影響的人或組織,思考他們的需求、期望和立場。

- 辨識假設:了解你的前提假設是什麼,並質疑它們。問自己:“我是基於什麼假設得出這些結論的?”與“如果我的假設不成立,會發生什麼情況?”

- 可能的後果:思考各種決策或結果的可能後果,不僅要考慮短期內可能發生的事情,還要考慮長遠的影響。

- 道德和價值觀:考慮你的分析和判斷是否符合你的個人或社會的道德和價值觀。

- 挑戰和限制:思考在實施特定解決方案時可能遇到的挑戰和限制。

- 多角度分析:從不同的角度和框架分析問題,如SWOT分析、PESTLE分析等。

- 檢查思考:經常質疑自己的判斷和結論,尋求他人的意見,進行反思。

- 制定行動計劃:基於你的分析,制定一個明確的行動計劃或推薦策略。

在這整個過程中,保持開放的思維,願意接受新的資訊和觀點,避免確認偏誤和其他認知偏誤,這將有助於你進行更全面、深入的分析。