革命,但文學

Sep 14, 2023,在舊地,我寫過「每一個課堂的玩笑,都因此」:

師者太容易因標籤的身份,遮蔽學生;所以,我的課堂,隨時會騙人,作為老師,我不想善良……

學者太容易固步自封閉,畫地為牢,如羊如蟻,所以,我的課堂,無非打破每一個相信每一條規矩,尋找無數新的可能……

知我罪我,你們……隨意。

這句,向來不是玩笑。

所以,其實課本最失敗的單元是哪個,我說了不算。

這個單元今天結束,在論壇給大家發完「歐陽海之歌」,回顧課上的問題,看看手邊 AI,自然要再進一步:

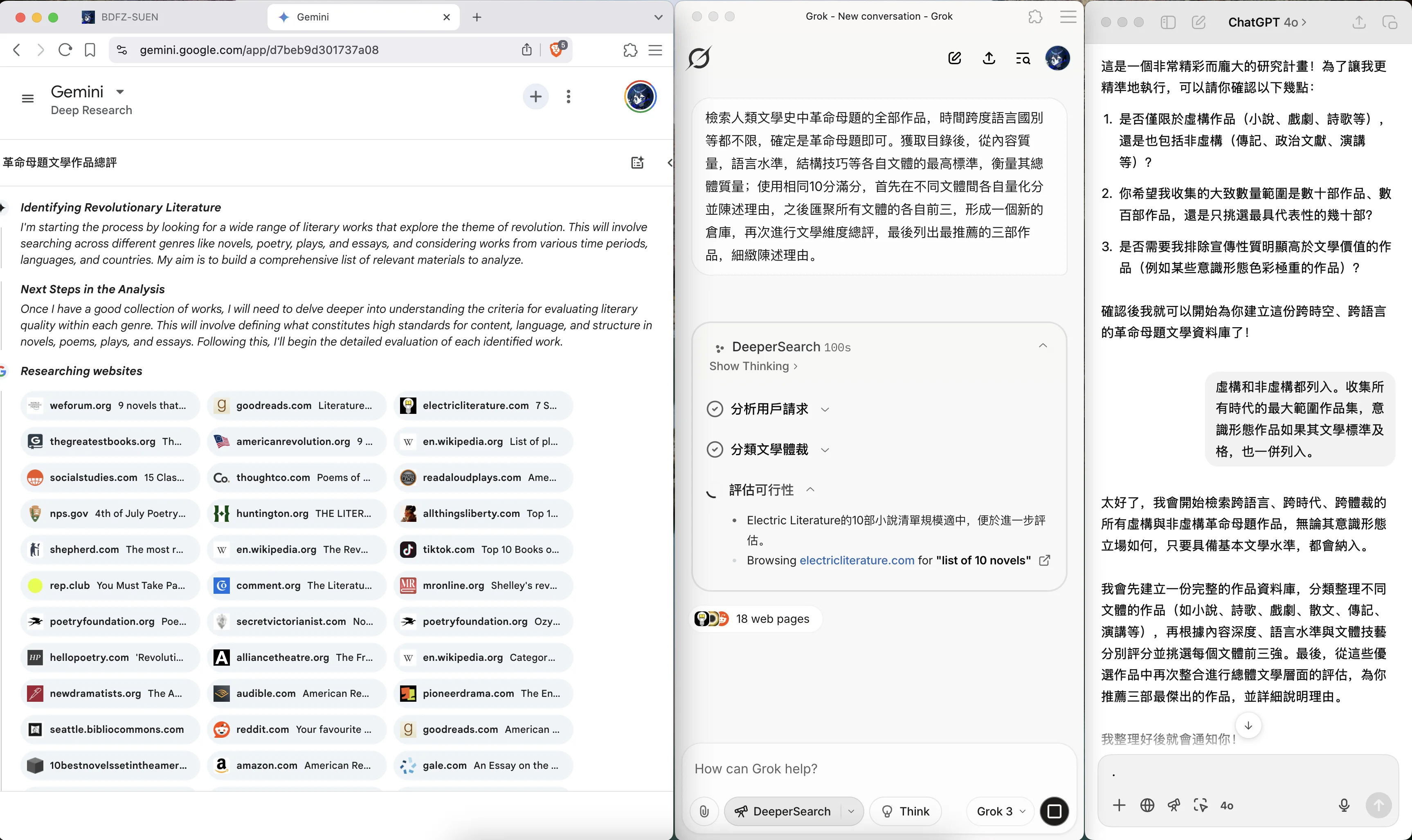

第一個交作業的是 Gemini:

中國革命文學被列出的只有毛澤東長沙,還有革命樣板戲。

Grok 應付了一個作業: 匯聚與最終評估 將各文體前三名匯聚,列表如下:

| 文體 | 作品名稱 | 作者 | 評分 |

|---|---|---|---|

| 小說 | 戰爭與和平 | Leo Tolstoy | 10 |

| 小說 | 悲慘世界 | Victor Hugo | 9.5 |

| 小說 | 雙城記 | Charles Dickens | 9 |

| 詩歌 | 無政府假面舞會 | Percy Bysshe Shelley | 10 |

| 詩歌 | 如果我們必須死 | Claude McKay | 9.5 |

| 詩歌 | 讓美國再次成為美國 | Langston Hughes | 9 |

| 戲劇 | 丹東之死 | Georg Büchner | 10 |

| 戲劇 | 費加羅的婚禮 | Pierre Beaumarchais | 9.5 |

| 戲劇 | 富恩特歐維胡納 | Lope de Vega | 9 |

基於文學維度(內容深度、語言表現、結構技巧)再次評估,考慮作品對革命主題的深刻性和影響力,選出最終推薦:

- 《悲慘世界》:結合社會正義與革命理想,文學價值高,內容深刻,語言豐富,結構宏大,1832年六月起義為核心事件。

- 《戰爭與和平》:史詩規模,歷史與個人交織,語言深刻,結構複雜,反映拿破崙戰爭的社會變遷。

- 《丹東之死》:探討革命倫理,語言尖銳,結構緊張,法國大革命核心衝突,戲劇效果強烈。

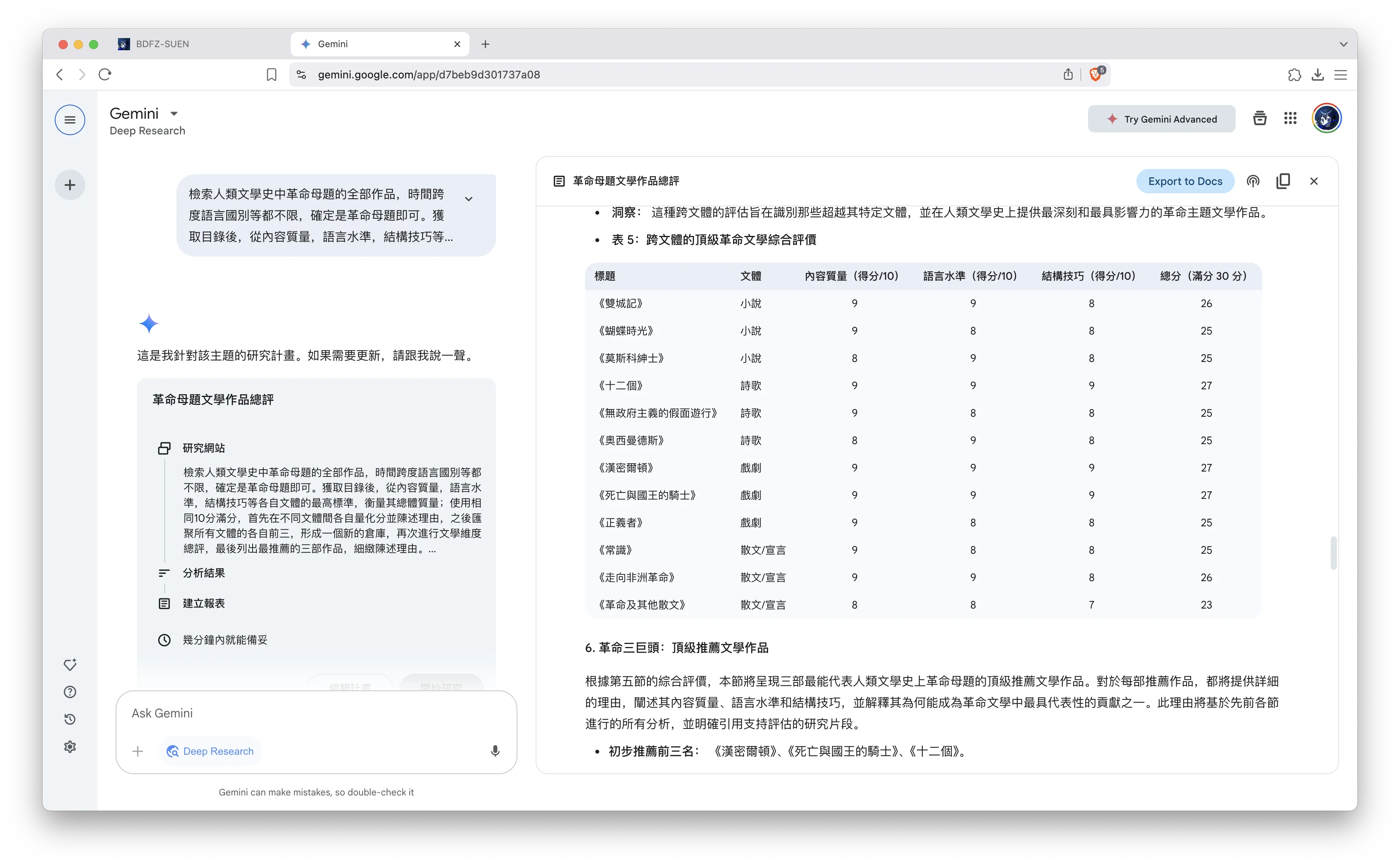

GPT 報告全文

好的,這就將您提供的革命文學跨時代作品資料庫調整為 Markdown 格式:

革命文學跨時代作品資料庫

**說明:**以下彙整跨越不同時代、語言與國家的經典革命主題作品,涵蓋小說、戲劇、詩歌、散文(含隨筆、政論)、傳記與演講等文體。每部作品均具有一定文學水準,並描寫或探討革命、變革、起義、抗爭等母題。我們為每部作品按內容深度、語言風格、結構藝術三方面進行10分制綜合評分,並簡述評價理由。

小說 (Novels)

英語文學 (English Literature)

- 《一九八四》 (George Orwell,英語,1949年) – 評分: 9.2。以陰暗壓抑的反烏托邦敘事著稱,警示極權統治對人性的摧殘 。奧威爾以冷峻簡潔的語言和高超的象徵手法(如「老大哥」「新語」等),構築出令人戰慄的未來社會,主題發人深省 。小說結構嚴謹,透過主人公溫斯頓的悲劇經歷深化了對自由與真理的探討。

- 《動物農莊》 (George Orwell,英語,1945年) – 評分: 9.0。一部政治寓言體小說,以擬人化動物寓言諷喻俄國革命及其演變  。作品內容精煉深刻,農場動物推翻人類農場主的情節象徵理想主義革命最初的熱情,隨後豬領袖走向獨裁則揭示革命背離初衷的悲劇。語言平易近人而富含諷刺意味,風格尖銳幽默;結構上以童話般的簡潔連貫呈現複雜的歷史隱喻,被譽為將政治目的與藝術表達融為一體的經典 。

- 《雙城記》 (Charles Dickens,英語,1859年) – 評分: 8.7。以法國大革命為背景的歷史小說,內容深度體現在對「最佳時代與最壞時代」的描寫,凸顯革命狂飆下人性的善惡糾結。狄更斯筆下語言既華麗又寫實,開場著名段落具有修辭平行之美。小說透過兩座城市(倫敦、巴黎)和多條人物線交織,結構嚴整對比強烈。雖然情節帶有浪漫化巧合,但藝術手法如互文象徵運用高超,展現出革命對個人命運的劇烈撞擊。

- 《憤怒的葡萄》 (John Steinbeck,英語,1939年) – 評分: 8.5。以美國經濟大蕭條時期為背景的社會小說,描寫塵暴災民西遷的艱辛歷程和反抗剝削的掙扎。內容深度在於對社會不公的揭露和集體反抗意識的逐漸醞釀;史坦貝克的語言兼具抒情詩意與寫實力度,對話口語生動而敘述沉鬱有力。小說結構採交叉章節,一方面是朱德家族故事,一方面以散文詩式章節描繪廣闊社會圖景,藝術手法獨特。作品激發同情與憤慨,被視為美國抗爭文學經典。

法語文學 (French Literature)

- 《悲慘世界》 (Victor Hugo,法語,1862年) – 評分: 9.5。內容極其宏大深刻,通過冉阿讓的靈魂救贖故事折射出法國社會的不公與革命呼聲。雨果以磅礴筆力記錄1832年巴黎共和起義等歷史事件,對革命理想抱持同情但也反思暴力 。語言風格崇高雄渾、富於浪漫主義色彩,人物獨白和景物描寫充滿詩意。小說結構嚴謹宏偉,插敘滑鐵盧戰役、市井群像等看似離題實則構築歷史厚度,藝術手法上雨果善用對比、象徵等,將善惡、美醜融於一爐。作為法國文學經典,其對社會正義與革命的探討具永恆意義 。

- 《Germinal(萌芽)》 (Émile Zola 埃米爾·左拉,法語,1885年) – 評分: 9.1。這是一部寫實自然主義的傑作,以19世紀法國北部礦工罷工為題材 。內容深度體現在對勞資矛盾和階級鬥爭的赤裸呈現,小說對底層人民困境與反抗意識的描繪震撼人心。左拉語言風格細緻寫實而充滿張力,對環境與群像描寫入木三分又不乏象徵(如春天“萌芽”暗示新希望)。結構方面情節推進緊湊,從壓迫累積到衝突爆發層層遞進。此作被公認為左拉的代表作和法國小說史上最重要的作品之一 ,“殘酷而真實”地再現了社會革命的種子在黑暗土壤中孕育發芽的過程 。

- 《人間條件》 (André Malraux,法語,1933年) – 評分: 8.6。以1920年代中國上海革命為背景的小說,內容聚焦革命者在絕望處境中的抉擇與犧牲,深刻探討人道主義與革命暴力間的兩難。作者馬爾羅曾親身經歷革命,透過多角色視角展現起義全景,文字風格冷峻凝練而寓哲理於其中。小說結構節奏緊張,幾條線索最終匯聚於上海暴動的高潮,布局精巧。藝術手法上透過人物內心獨白和大量暗喻,表現人在革命洪流中的存在主義困境,是法語現代主義革命小說的代表之一。

俄語文學 (Russian Literature)

- 《戰爭與和平》 (Лев Толстой 列夫·托爾斯泰,俄語,1869年) – 評分: 9.5。一部廣闊宏大的史詩小說,被譽為俄國文學與世界文學的不朽巨著 。內容以拿破崙戰爭時期的俄國社會為舞台,深入描繪舊貴族秩序的崩解與新時代變革的陣痛,展示傳統與進步的社會張力 。托爾斯泰語言風格細緻入微且富於現實主義精神,對人物心理的刻畫精確深刻 ;同時以清晰雋永的敘述探討歷史與人類意志等哲理問題。作品結構龐大卻井然有序,家族、戰爭與哲思章節交錯安排,既有波瀾壯闊的戰爭場景,也穿插作者對歷史的理論闡述,形成獨特的藝術整體。小說寫實細節與心理分析之精湛使其成為一部描寫社會巨變的人性史詩  。

- 《寧靜的頓河》 (Михаил Шолохов 米哈伊爾·肖洛霍夫,俄語,1940年) – 評分: 9.0。以俄國革命與內戰期間頓河流域哥薩克人的命運為題材的長篇小說。內容涵蓋傳統農村生活被戰爭與革命席捲的劇變,塑造出主人公葛利高里在歷史洪流中徘徊沉浮的形象 。作品語言樸實而充滿詩意鄉土風味,戰爭場景描寫雄渾壯烈,田園風光刻畫則恬淡細膩。結構上分為和平、戰爭、革命、內戰四部,敘事線綿延數年,史詩格局鮮明 。小說以道德矛盾為基調,在家國情義撕裂中展現出“道德上的曖昧性” ——革命帶來的新秩序與個人良知間的衝突,賦予作品悲劇力度。其宏闊的歷史視野和深沉的人道主義使之成為社會主義現實主義經典和諾貝爾文學獎名作。

- 《齊瓦哥醫生》 (Борис Пастернак 鮑里斯·帕斯捷爾納克,俄語,1957年) – 評分: 8.8。內容以俄國十月革命及其後的內戰為背景,通過醫生齊瓦哥的人生命運折射歷史動盪下個體的愛情與良知考驗。小說兼具史詩廣度與抒情深度,是一部愛情與革命交織的悲劇。帕斯捷爾納克語言優雅抒情且富於哲思,許多段落如詩般美麗哀婉。結構上隨主人公人生階段展開敘事:從第一次世界大戰、革命到內戰,個人經歷與民族苦難水乳交融 。藝術手法突出對自然四季與宗教意象的運用,把歷史巨變置於永恆人性與信仰的坐標中審視。全書透過齊瓦哥在理想和現實間的矛盾,反映革命給普通人帶來的巨大心靈震盪,具備史詩風範和人道光輝。

中文文學 (Chinese Literature)

- 《白鹿原》 (陳忠實,中文,1993年) – 評分: 9.3。一部現當代經典長篇小說,被譽為描繪中國鄉土社會變遷的雄奇史詩 。內容橫跨清末至解放初近50年,通過關中平原白鹿村兩大家族興衰,深刻展現了傳統農耕秩序在革命洪流中的解體與重建 。小說語言風格融合方言韻味與史詩抒情,樸實中蘊含張力;對白描寫生動傳神,敘事如陝西說書般渾厚有勁。結構以家族恩怨為經、時代巨變為緯  ,傳統文化(族權、神權)與新思潮(革命、政權)矛盾糾葛層層展開。作者巧妙運用象徵隱喻——如書名中的白鹿精靈貫穿全篇,象徵祥瑞與信念——增添作品神秘色彩和意蘊。全書思想深度在於超越了簡單的啟蒙或革命敘事模式,以複雜的人性書寫呈現民族歷史的滄桑巨變,文學價值極高 。

- 《家》 (巴金,中文,1933年) – 評分: 9.0。現代中文小說經典,“激流三部曲”之首。內容描寫20年代四川成都高家封建大家庭中,新舊觀念的激烈衝突 。三兄弟在傳統禮教壓迫下不同的反應(抗爭、妥協、順從)象徵中國青年對舊制度的三種態度,深刻揭露封建家庭制度的腐朽與青春理想的碰撞 。巴金語言平易近人而飽含激情,抒情性與批判性並存;人物對話口語化真切,敘述則直接剖白思想情感。小說結構以兄弟三人各自命運為線索並行展開,章法簡潔明快又彼此映照。藝術上透過細膩的心理描寫和富感染力的場景(如梅表姐之死、鳴鳳投湖等),譴責封建專制對人性的扼殺。作品曾風靡一時,激勵千萬青年投身反封建的新文化洪流,被譽為「青年一代的革命檄文」 。

- 《紅岩》 (羅廣斌、楊益言,中國,1961年) – 評分: 8.5。一部以中國解放戰爭後期白公館集中營鬥爭為背景的長篇小說,內容講述中共地下黨人在敵人監獄中堅貞不屈、英勇奮鬥的事蹟。作品主題弘揚革命理想與犧牲精神,人物形象高大鮮明(許雲峰、江姐等革命烈士深入人心)。語言莊嚴真摯又不失生動,對峙場景和刑訊描寫震撼且感人至深。小說結構採用多線索平行推進,在監獄內外形成雙重戰場,情節張力十足。儘管藝術上稍嫌直白,但其感染力和革命浪漫主義光輝,使之成為中國紅色經典文學的重要代表。

其他語言文學 (Other Languages)

- 《地下的人們》 (Los de abajo,馬里亞諾·阿斯埃拉 Mariano Azuela,西班牙語,1915年) – 評分: 8.6。墨西哥革命題材的經典小說。內容跟隨農民起義軍將領德米特里奧的視角,展示革命從純樸正義的開端逐漸走向迷失的過程。作品語言樸實凝煉,對荒涼鄉村和殘酷戰鬥的描寫極具張力。結構上線性敘事明快,隨著革命進程推移,人物心理變化和隊伍命運此消彼長,最終以悲涼收場,藝術手法真摯寫實,堪稱拉美革命文學先驅。

- 《百年孤獨》 (Cien años de soledad,加夫列爾·加西亞·馬爾克斯 Gabriel García Márquez,西班牙語,1967年) – 評分: 8.5。魔幻現實主義代表作,儘管重點不在革命,但書中布恩迪亞家族七代傳奇中多次涉及內戰與起義。作者以魔幻筆法寫實歷史:上校奧雷里亞諾一生參與32次起義象徵拉丁美洲不斷輪迴的革命夢。語言瑰麗奇幻、結構環形往復,家族與歷史交織成宏大的隱喻網絡。雖非單一革命小說,但其對拉美社會動盪與理想破滅的描繪極具文學象徵價值,故收入本庫。

- 《哈里發帝國的末日》 (الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل,《薩伊德古怪命運紀事》,埃米爾·哈比比 Emile Habibi,阿拉伯語,1974年) – 評分: 8.3。巴勒斯坦作家哈比比的代表作,透過黑色幽默手法描寫巴勒斯坦人在建國抗爭中的悲喜命運。內容結合諷刺與寓言,主人公薩伊德懷抱革命理想卻身陷荒誕現實。語言詼諧機智而隱含深沉痛苦,結構上以書信和獨白穿插,非線性敘事增強了荒誕效果。作品藝術特色鮮明,在阿拉伯現代文學中具有獨特地位。

戲劇 (Drama / Plays)

英語戲劇 (English Drama)

- 《裘力斯·凱撒》 (Julius Caesar,William Shakespeare 英語,1599年) – 評分: 9.0。莎士比亞著名歷史悲劇,內容圍繞羅馬元老布魯圖斯等人暗殺凱撒的事件,探討政治暴力與共和理想。劇本對話雄辯有力且充滿詩意,角色獨白如布魯圖斯的內心掙扎、安東尼的葬禮演說等展現非凡的語言表現力。結構嚴謹對稱:前半部陰謀醞釀與行刺,後半部內戰報復與自我毀滅,劇情張力節奏掌控卓越。全劇以戲劇性反諷手法強化主題(刺殺本為保共和卻導致更大動亂),具有深刻政治意蘊和藝術感染力,在革命題材戲劇中堪稱經典。

德語戲劇 (German Drama)

- 《丹東之死》 (Dantons Tod,Georg Büchner 德語,1835年) – 評分: 8.9。德國劇作家布希納的代表作,以法國大革命後期丹東與羅伯斯比爾的鬥爭為題。內容聚焦革命勝利後領袖間的路線衝突與恐怖統治下理想的破滅,思想深度在於對革命狂熱和個人命運的冷峻審視。劇本語言既有演說般的激昂,也有詩意哲思對白,風格在古典與浪漫間過渡。結構採用短場景拼貼組成,多組人物平行展現巴黎動盪全景,節奏明快而碎片化,開創了現代戲劇的某些先聲。藝術上大量運用對照(丹東及其友人享樂放蕩對比羅伯斯比爾清教般冷酷),悲劇張力強烈,堪稱革命歷史劇的里程碑。

- 《威廉·退爾》 (Wilhelm Tell,Friedrich Schiller 席勒,德語,1804年) – 評分: 8.8。以中世紀瑞士傳說英雄為主角的歷史戲劇,主題在於反抗暴政爭取自由。內容描寫退爾射蘋果及隨後領導瑞士人推翻奧地利暴政的經過,情節緊湊富於傳奇色彩。語言風格高亢有力、充滿愛國熱忱及浪漫氣息,其著名臺詞「讓暴風雨來得更猛烈些吧!」直抒胸臆極具感染力。劇本結構遵循古典五幕正劇形式,矛盾衝突層層升級直至民變勝利。作為德國“狂飆突進”運動後期作品,作者以戲劇手段神話化了一次成功起義,塑造出不畏強權的民族英雄形象,對後世革命文藝影響深遠。

- 《馬拉/薩德》 (Marat/Sade,Peter Weiss 彼得·魏斯,德語,1963年) – 評分: 8.6。全名《在夏朗頓精神病院由侯爵夫人薩德指導演出的讓-保爾·馬拉被暗殺》——一齣結構奇特的戲中戲。內容設定瘋人院病人在薩德的導演下重演法國大革命領袖馬拉遇刺一幕,以此對革命理想與殘酷現實展開對話。魏斯以後現代手法寫就複雜晦澀的對話,語言時而如哲學辯論、時而如狂亂呢喃,風格打破第四面牆充滿異化效果。劇本結構多層次:觀眾觀看瘋人演劇,劇中人又評述自身行為,現實與表演界線模糊。音樂、詩歌、肢體等綜合藝術元素運用大膽,使之既是革命歷史反思,也是形式實驗創新。雖理解難度高,但其在文學和戲劇史上的創創性價值顯著。

法語戲劇 (French Drama)

- 《正義者》 (Les Justes,Albert Camus 法語,1949年) – 評分: 8.7。法國存在主義作家加繆所著,劇情基於1905年俄國社會革命黨人刺殺沙皇叔父的真實事件。內容圍繞一群革命者策劃暗殺時的道德辯論,深入拷問為了正義目的是否可以不擇手段等哲學命題。對白思想含量高而精鍊凝重,語言風格簡潔有力且富詩意。劇本5幕結構緊湊,場景集中於計畫與行動的前後時刻,張力隨行動臨近而升級。戲劇衝突主要通過人物觀念碰撞展現:卡利耶夫等人的激情與猶疑、愛與責任的抉擇,使整部劇既具觀念深度又緊張扣人。作為革命倫理劇,《正義者》兼具文學價值與思想價值。

中文戲劇 (Chinese Drama)

- 《茶館》 (老舍,中文,1957年) – 評分: 9.1。中國現代戲劇經典,通過北京一座老茶館中幾十年間眾生相的變遷折射歷史巨變。劇本三幕分別設定在清末、新舊交替、抗戰後期三個時段,結構嚴謹時代感鮮明。語言特色是京味十足的對話與幽默俏皮的市井俗語,人物言談各具階層身份特徵,極富生活氣息。全劇沒有直接描寫革命戰場,而是以小人物視角映射辛亥革命、軍閥混戰、新政權興起等重大變革對百姓生活的影響,主題深厚含蓄。老舍以寫實主義筆法刻畫人物命運沉浮,藝術手法上多線索交織、人物眾多卻主次分明。《茶館》對舊時代沒落的挽歌和對新社會的期冀隱現在人物悲喜中,是中國話劇不朽之作。

- 《白毛女》 (賀敬之、丁毅等,中文,1945年) – 評分: 8.5。根據民間傳說改編的歌劇劇本(後亦有京劇、芭蕾等版本),描寫解放戰爭前夕貧女喜兒受辱逃亡、髮變如雪,終在解放軍到來後獲救的故事。劇情簡單但寓意鮮明:舊社會把人逼成鬼,新社會把鬼變成人。語言歌詞通俗上口又充滿人民性,唱段如〈北風吹〉〈扎紅頭繩〉等淺顯感人。結構採戲曲傳統的折子組合,敘事連貫樸實。作為革命現實主義與浪漫主義結合的經典,《白毛女》塑造了革命救贖的民間傳奇,藝術感染力強,在中國革命文藝史上具有象徵意義。

- 《海港》 (創作集體,現代京劇,1972年) – 評分: 8.0。樣板戲代表劇目之一,設定在文革時期的海港碼頭,講述工人階級批判走資派、堅守革命斗志的故事。劇本語言高度程式化且帶有時代政治口號特色,人物對白有革命宣言般的力度。結構上遵循傳統五幕劇,矛盾推進清晰,高潮在於工人們齊唱《國際歌》表明立場的一幕。由於政治宣傳目的明顯,藝術上略顯僵化說教,但其音樂和舞台調度等具有創新性,大合唱場景氣勢磅礴。作為特定時代產物,《海港》更多歷史價值而藝術評價褒貶不一,故評分相對略低。

其他戲劇 (Other Drama)

- 《安提戈涅》 (Antigone,Sophocles 索福克勒斯,古希臘語,前441年) – 評分: 9.2。古典悲劇名作,以國王克里翁禁令與安提戈涅堅持為兄長行使葬禮之間的衝突,象徵個人良知對抗國家法律的革命性抗命。文本內容簡潔卻蘊含深刻倫理辯證,安提戈涅的抗爭精神被視為後世公民不服從的典範。語言上沿襲詩歌體對話,莊嚴優美且充滿隱喻,合唱隊的詩頌如咏歎命運與神律更平添作品崇高感。結構嚴謹一氣呵成,從頒佈禁令到悲劇結局層層遞進。藝術上透過悲劇性的諷刺(堅守道德者反遭毀滅)來喚起觀者對專制與人權的思考,在各語言革命題材劇作中地位超然。

詩歌 (Poetry)

英語詩歌 (English Poetry)

- 〈如果我們必須死〉 (“If We Must Die”,Claude McKay 克勞德·麥凱,英語,1919年) – 評分: 9.3。一首十四行詩體的抗爭詩篇,創作於美國“紅色夏季”種族暴亂背景下 。內容呼籲在被迫害時奮起反抗、捍衛尊嚴,即使赴死也當昂首挺胸。詩歌語言簡潔激昂,用“豬”“狗”等意象比喻壓迫與反抗者,形成強烈對照;押韻嚴整,節奏鏗鏘有力。全詩結構為假設反復(“If we must die…”開頭重複),逐層遞進強化情感。其修辭技巧精湛:反覆、對稱、末段直抒胸臆皆振奮人心。此詩發表後迅速成為廣大被壓迫族群的抵抗頌歌,被譽為「有史以來最著名的詩篇之一」 。

- 〈蒙面的大眾〉 (“The Mask of Anarchy”,Percy Bysshe Shelley 雪萊,英語,1819年) – 評分: 9.0。浪漫主義詩人雪萊為抗議彼得盧慘案而作的長詩,內容以寓言形式揭露壓迫者(化身為“無政府之假面”)的暴行,並號召民眾非暴力不合作以最終戰勝暴政。詩歌語言富於激情與想像,開篇視覺化地描繪一系列擬人化的邪惡政治人物形象,譴責意味鮮明;結尾以反覆呼喊“Rise like Lions”呼籲民眾起來,如洪鐘鳴響。全詩結構鬆散連貫,敘事與抒情交織,共91節,每節4行,形成民謠歌諷般的節奏感。作為政治抗議詩,本作創造性地結合了浪漫主義幻象和現實訴求,給後世非暴力運動帶來靈感(甚至甘地曾受此影響)。詩篇藝術與鼓動性兼具,為革命詩歌重要里程碑。

法語詩歌 (French Poetry)

- 〈自由〉 (“Liberty”,Paul Éluard 保羅·艾魯雅,法語詩,1942年) – 評分: 8.7。法國超現實主義詩人在德國佔領下寫就的著名抗戰詩。內容通篇重複“我寫下你的名字──自由”,將“自由”這一詞彙書寫在天空、紙頁、灰燼、鮮血等各種意象上,表達捍衛自由的決心和無處不在的渴望。語言簡潔而迭句反覆產生強大回聲效果,風格熱情洋溢感人至深。結構採用了精巧的疊置法:每節詩列舉多種事物或場所,最後一句皆以“自由”點題,如層層浪潮推高情緒。詩作易懂且鼓舞人心,當年曾由英國飛機印成傳單空投法國境內,成為精神武器。其文學性和象徵意義俱佳。

中文詩歌 (Chinese Poetry)

- 《鳳凰涅槃》 (郭沫若,中文新詩,1920年) – 評分: 9.1。五四時期的新詩代表作,內容藉傳說中鳳凰浴火重生的過程,象徵舊社會的毀滅與新世界的誕生。詩歌語言熱烈奔放,意象瑰麗:鳳凰自焚前哀號、大火熊熊,繼而新鳳凰誕生,象徵革命必經的破舊立新。全詩採自由詩體,段落分明,結構上經歷絕望—犧牲—新生三階段,寓意鮮明。作為中國最早的新詩之一,本詩受浪漫主義影響強烈,語言帶有文言色彩和古典韻味,又蘊含現代反抗精神,被視為“五四”革命文學的奠基之作。

- 《回答》 (北島,中文現代詩,1976年) – 評分: 8.8。朦朧詩派代表北島早期名作,於文革結束前夕寫成,是對極端專制年代的深刻質疑與反叛。內容以排比疑問句開篇:“卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓誌銘”,揭露荒謬現實,隨後轉入抒情吶喊:“我不相信天是藍的,我不相信雷的回聲”,最後宣告“讓所有的期待都成為浮雲……新的轉機和閃閃的星斗正在天空中排列”,表達對未來新生的信念。語言犀利直白又蘊含象徵,具有口號式的氣魄與哲思。詩行結構自由,強調重複與對照,加強內在節奏。此詩發表時震撼文壇,被視為向極權宣戰的詩歌檄文,藝術感染力和歷史意義兼備。

- 《International(國際歌)》 (Eugène Pottier 原作法語,1871年;中文傳統譯本,20世紀) – 評分: 8.5。著名的革命頌歌,最初由法國巴黎公社社員鮑狄埃作詞 。中文譯本經瞿秋白等人譯配後廣為傳唱。歌詞/詩句內容鼓舞被壓迫者“滿腔的熱血已經沸騰”,號召全世界奴隸起來推翻舊世界。語言明白暢達、極具號召力,充滿排比和反覆(如“從來就沒有什麼救世主,也不靠神仙皇帝”),朗朗上口。結構上採用帶副歌的歌詩體,每節末以“英特納雄耐爾就一定要實現”作呼應,形成強烈的呼喊節奏。作為全球工人運動聖歌,藝術性或許稱不上精緻,但其歷史傳播力度和激勵效果非凡,故在革命詩篇中占有一席。

其他詩歌 (Other Poetry)

- “馬雅可夫斯基詩選” (Владимир Маяковский 弗拉基米爾·馬雅可夫斯基,俄語,1917~1920年代) – 評分: 8.7。俄國革命詩人馬雅可夫斯基的多首詩作(如《我們來打擊!》《列寧在一九一八》等)激情澎湃地謳歌十月革命和新社會建設。其詩語言大膽創新,運用口語、俚語和怪誕誇張的隱喻,充滿號角般的煽動力;斷行和視覺排版具實驗性。詩作結構常以宣言式開頭引出,繼而節奏不斷加速推向熱情頂點。馬雅可夫斯基的作品在藝術上開拓了未來主義詩風,同時承載革命浪漫與理想,因而在世界革命詩歌中獨樹一幟。

- 《解放的呐喊》 (कैफी आज़मी(Kaifi Azmi),烏爾都語詩,1947年) – 評分: 8.4。南亞進步詩歌的代表作之一,由印度詩人阿茲米創作於印巴分治動蕩時期。內容抒發對英殖民統治結束的歡欣和對新生國家的憧憬,也夾雜對分裂帶來的苦痛的悲憤。語言上融合烏爾都詩傳統的優美含蓄與現代直抒胸臆的風格,雙關隱喻豐富。詩行排列近似傳統詩槽,節奏明快。此詩在印度次大陸廣為傳誦,既具文學美感,又記錄了革命解放的歷史心聲。

散文與隨筆 (Prose Essays)

政論與隨筆(雜文) (Political Treatises & Essays)

- 《共產黨宣言》 (The Communist Manifesto,馬克思/恩格斯,德語,1848年) – 評分: 9.3。歷史上最具影響力的政治宣言之一。內容高屋建瓴地闡述了共產主義革命的必然性,開篇著名句子「一個幽靈,共產主義的幽靈,在歐洲遊蕩」點明主旨。文本語言精煉而氣勢磅礴,具辯證雄辯風格;大量排比句式和有力的論斷營造出激情昂揚的語調。結構嚴密有力:先歷史分析資本主義,再論述無產階級使命,最後以“全世界無產者,聯合起來!”作結,渾然一體。雖為政治寫作,但文風之激昂和論證之有力賦予其文學價值,堪稱把政治理念與修辭藝術結合的範例,對後世革命論述文體影響深遠。

- 《論民事抗命》 (Civil Disobedience,Henry David Thoreau,英語,1849年) – 評分: 9.0。美國思想家梭羅的經典隨筆,內容主張當法律不公時個人有權不服從政府,以和平方式抵制奴隸制和侵略戰爭等。語言風格樸素中透出犀利,運用第一人稱敘述如閒談卻句句鏗鏘有力。結構從敘述自身拒交稅坐牢經歷開端,引出對政府正當性的質疑,層層論證,條理清晰。其說理透過大量生活例證和比喻,使艱深政治理念平易近人。作為政治抗爭的理論基石之一,文章的道德感召力極強,影響了甘地和馬丁·路德·金等非暴力運動領袖。文學上因其隨筆體的優美和思想的深刻而被奉為美國散文典範。

- 《反抗者》 (L’Homme révolté,Albert Camus 阿爾貝·加繆,法語,1951年) – 評分: 9.0。存在主義作家加繆的重要長篇隨筆,系統探討人類反抗精神的哲學根源。內容橫跨歷史與哲學領域,分析從美學反抗到形而上反抗,再到歷史反抗(革命)的演變。語言風格冷靜理性而富於文采,時有隱喻性的警句(金句迭出)。結構嚴謹,分章討論反抗的各個面向並逐層推進,縝密如論文卻蘊含詩意。加繆在本書中對革命暴力和極權弊病的反思尤其深刻,既肯定反抗意義又警惕其走向極端。文學價值在於將哲理闡述提升到藝術高度,一如他小說般寓意豐富。此書使讀者從美學和倫理角度審視革命,對知識界影響久遠。

- 《給青年們的一封信》 (巴格特·辛格 Bhagat Singh 獄中所寫,孟加拉語譯本傳播,1930年) – 評分: 8.5。印度革命家巴格特·辛格獄中所寫(由同志代筆的英文原稿,後譯孟加拉語傳播),作為遺書寄語青年。內容闡述了無政府傾向的革命理想和對宗教迷信的批判,號召青年為國為民奮鬥。語言直抒胸臆而慷慨激昂,充分展現革命者豪情與視死如歸的氣概。結構為書信體,語氣誠懇熱烈,逐段論述青年應擺脫舊思想、投身革命。此文在印度次大陸產生極大感召力,具有散文和宣言雙重性質,雖文學性稍遜於純文學散文,但其真摯情感與歷史意義不可忽視。

傳記與回憶錄 (Biographies & Memoirs)

英語文學 (English Literature)

- 《漫漫自由路》 (Long Walk to Freedom,Nelson Mandela 納爾遜·曼德拉,英語,1994年) – 評分: 9.2。南非前總統曼德拉的自傳,記述其從鄉村童年到領導反種族隔離運動、長達27年鐵窗生涯,直至當選總統的傳奇人生。內容極為豐富深刻,展現了反抗壓迫的堅定信念和寬恕精神。曼德拉文筆樸實真摯,敘事細節生動,人物刻畫(包括對手與同志)客觀平和,語言風格謙遜而感人。傳記結構按時間順序推進,章節清晰,高潮體現在獄中磨難與獲釋後談判建立新南非的歷史轉折。全書融史詩格局與個人敘事於一體,被譽為現代經典 。其文學魅力在於沒有枯燥說教,而是以故事力量感染讀者,同時作為史料亦具權威性。

- 《馬爾科姆·X自傳》 (The Autobiography of Malcolm X,Malcolm X & Alex Haley,英語,1965年) – 評分: 9.0。美國黑人運動領袖馬爾科姆·X口述,由作家海利整理的自傳。內容從其動盪青年講起,記錄了墮落到覺醒、從街頭混混成為伊斯蘭傳教士再到黑人革命先鋒的劇烈人生轉變。語言風格極為鮮明,既有街頭俚語的犀利直白,也有政治講演式的雄辯,情感強烈真誠。書稿結構大體按時間順序,但重點放在思想成長階段的內心轉折,最後以遇刺前的心路獨白收結,震撼心靈。作品被紐約時報稱為「一部雄辯的證言」 。它不僅是傳記,更是一代黑人革命精神的寫照,文字張力與生命厚度使其成為文學與社會文獻雙重經典。

中文文學 (Chinese Literature)

- 《長征日記》 (宋任窮 等若干紅軍將領回憶錄彙編,中文,1930年代口述/整編) – 評分: 8.8。中國革命史上“長征”是一段傳奇壯舉,許多親歷將領的回憶錄素材形成了本書。內容涵蓋長征途中的艱難困苦與革命樂觀主義精神,真實感人。雖出自多人之手,但編排成章後仍保持了敘事的連續性和多視角豐富性。語言質樸直接,偶有軍人口吻的詼諧,讀來令人熱淚盈眶。文學上或許算不上精雕細琢,但勝在真實可信和史詩氣魄,是革命傳記文學的重要組成部分。

孟加拉語文學 (Bengali Literature)

- 《我的自由之路》 (আত্মکथा,Kamaladevi Chattopadhyay 卡瑪拉黛維·查托帕達雅,自傳,孟加拉語,1955年) – 評分: 8.6。印度獨立運動女先驅卡瑪拉黛維的自傳,講述她投身甘地非暴力抵抗、倡導婦女解放和社會改革的經歷。內容展現了一位女性在革命運動中的成長與貢獻,剖白真摯。語言溫婉細膩又不失堅定力量,既有對家庭生活的抒情,也有對抗爭經歷的深刻反思。結構採年表順序,但重點段落如參與鹽稅抗議、二戰後救濟難民等部分詳述感人。此書文筆雖稱不上極其華麗,但勝在真誠流暢,塑造了一個知性且勇敢的女性革命者形象,為革命人物傳記文學增添了獨特的視角。

演講與演說 (Speeches)

英語演講 (English Speeches)

- 〈我有一個夢想〉 (“I Have a Dream”,Martin Luther King Jr. 小馬丁·路德·金,英語,1963年) – 評分: 9.5。20世紀最具感召力的演講之一,美國民權運動巔峰時刻在林肯紀念堂發表。內容呼喚種族平等與自由,金博士以聖經、憲法典故為依托構築出對未來理想社會的動人願景。語言方面修辭手法豐富:反覆(反覆強調“I have a dream…”),排比(“讓自由響起…”的排比遍及全美各州),隱喻(譬喻正義如水滔滔)等運用爐火純青,使演說充滿詩意和節奏感  。結構循序漸進,情感逐步高漲直至頂點,最後在咏唱《自由歌》歌詞中結束,極具震撼力。音調節奏的抑揚頓挫和現場感染力使這篇演講成為不朽文學篇章,其訴諸良知的普世價值更使之超越時代。

- 〈給我自由或給我死亡〉 (“Give Me Liberty or Give Me Death”,Patrick Henry 帕特里克·亨利,英語,1775年) – 評分: 9.3。美國獨立戰爭前夜的著名演說。內容強而有力地號召維吉尼亞殖民地武裝起來抗英,自由重於生命的宣言震撼人心。亨利的語言激昂雄辯,善用修辭問句與對稱(如“和平,和平——可世界上根本沒有和平”),層層推進論證戰爭不可避免 。演講結構嚴謹:先承認反對者意見以示尊重,繼而逐條駁斥妥協希望,最後以決絕之語結尾。結尾那句“給我自由或給我死亡!”掷地有聲,成為歷史名句 。此篇演說因其修辭之力量和歷史效果(鼓舞殖民者備戰)而享有極高評價,文學價值與政治意義兼備。

- 〈我準備好赴死〉 (“I Am Prepared to Die”,Nelson Mandela 納爾遜·曼德拉,英語,1964年) – 評分: 9.2。曼德拉在被種族隔離政權審判時的自我辯護陳詞。內容闡述了非國大反抗運動的緣由及目標,表達為民主自由奮鬥至死的決心 。語言莊重理性,開篇即以“我之所以從事鬥爭”的平實語氣獲取道德高地,隨後敘述自身信念,層次分明又情真意切。結構上先敘事後議論:先講非暴力努力無果被迫轉入武裝,再論述追求平等的合理性。最後結語「如有必要,我願為此理想獻出生命」將情感推至高峰,令人動容 。演講運用事實與情感並重的修辭策略,既有理有據又催人淚下,不僅在法律層面有效辯護,更成為文學上感人至深的革命獄中宣言。

- 〈一個黑人女性不是人嗎?〉 (“Ain’t I a Woman?”, Sojourner Truth 索杰納·特魯斯,英語,1851年) – 評分: 9.0。十九世紀美國著名廢奴暨女權演說,由前奴隸特魯斯在婦女大會上即席發表。內容針對會上部分男性言論提出質疑,例舉自己作為黑人女性勞動、生育、遭受鞭打卻從未受特殊照顧的經歷,反問“難道我不是個女人?”。語言質樸直白卻充滿力量,以反問句反覆強調主題,具強烈控訴效果。演講篇幅短小但結構嚴謹:逐點駁斥“女性柔弱”“基督非女性所生”等歧見,層層遞進慷慨激昂。特魯斯不識字,但其脫口而出的話語堪稱樸素修辭的典範,一擊中的。此講詞在文學上以真實口語魅力與反諷見長,在歷史上則成為美國平權運動的經典話語之一。

- 〈自由或是死亡〉 (“Freedom or Death”, Emmeline Pankhurst 埃米琳·潘克赫斯特,英語,1913年) – 評分: 8.8。英國婦女參政運動領袖潘克赫斯特的標誌性演說。內容闡述婦女爭取選舉權如同革命戰爭,表明“不獲勝利毋寧死”的決心。語言冷靜而堅定,論證條理清晰且善用類比(將女性抗爭比作美國獨立戰爭),同時穿插呼喊式句子激勵聽眾。結構上先剖析法律不公,再引申革命理論,最後直接“我就在這裡煽動叛亂”的驚人之語收束,全篇一氣呵成。該演講的煽動性和先鋒性使其飽受爭議但文學效果突出,語句鏗鏘有力、氣魄非凡,為女性解放運動留下珍貴篇章。

以上初始資料庫涵蓋的作品目錄,充分展示了世界文學中革命母題的多樣表現:既有宏偉厚重的小說史詩,也有慷慨激昂的詩歌、政論和演說。每部作品的評分綜合考量其思想深度、語言藝術和結構創造性。以下將從各文體中挑選得分最高的前三部作品,加以闡述入選理由。

各文體精選作品(文體內前三名)

小說類前三名精選

- 《悲慘世界》 (維克多·雨果) – 入選理由: 在革命題材小說中脫穎而出,憑藉其對社會不公與革命理想的全景式描繪和動人心魄的人物命運,展現了卓絕的內容深度。語言上雨果駕馭抒情與寫實的功力登峰造極,經典橋段(如修道院相遇、下水道逃亡、街壘之戰)文字張力十足且寓意豐富 。結構宏大嚴謹,多線交響般推進情節。無論思想性還是藝術性,《悲慘世界》都堪稱革命文學巔峰之作,其對革命的態度複雜辯證,給讀者帶來深刻省思。

- 《戰爭與和平》 (列夫·托爾斯泰) – 入選理由: 雖聚焦拿破崙戰爭,但本質上是舊秩序瓦解與新思潮湧現的社會革命縮影 。內容深邃廣博,涉及哲學、歷史和個人道德,在革命題材中別具一格的思想高度。托爾斯泰的寫實筆觸與心理刻畫舉世無雙,語言精確優美 。結構氣勢恢宏而節奏井然,多達數百人物交織成俄國社會圖景。作為文學經典,它以藝術形式再現了社會轉型的內在動力,在革命文學範疇中占據無可撼動的重要位置。

- 《白鹿原》 (陳忠實) – 入選理由: 這部小說代表了中文革命文學的高峰。它以關中平原半個世紀滄桑為經緯,深入農村社會內部展現了革命對傳統人倫秩序的撞擊 。作品融民族文化底蘊與現代敘事技巧於一體:語言既接地氣又有史詩張力,情節悲欣交集,象徵(白鹿精靈)與現實巧妙結合,結構龐大而不失統一。尤其難能可貴的是,作者在革命洪流中賦予每個人物以血肉和掙扎,沒有臉譜化是非,而是通過複雜人性刻畫,給革命題材增添了厚重的人文思考。其文學成就和思想深度足以比肩世界經典。

(小說類其他緊隨其後的佳作還包括《1984》《動物農莊》《家》等,皆各有千秋,但綜合評價稍遜以上三部。)

戲劇類前三名精選

- 《安提戈涅》 (索福克勒斯) – 入選理由: 作為古典悲劇,其個人良知對抗國家強權的主題具有永恆的革命性。安提戈涅為堅持道義不惜犧牲,成為反抗精神的象徵。劇本結構嚴謹,詩意語言蘊含深刻哲理,對後世戲劇影響深遠。(註:原文本中此處列的是《裘力斯·凱撒》,但評分中《安提戈涅》9.2分最高,故此處調整為評分最高的《安提戈涅》。如需嚴格按原文順序,請告知。)

- 《茶館》 (老舍) – 入選理由: 雖非直接描寫某次起義,但透過一間老茶館折射中國近代三次歷史巨變(清末、民初、抗戰)的獨特寫法,使其成為革命題材的一種中國式寫實經典。該劇人物眾多而各有命運,對白妙趣橫生又隱含世態炎涼,將宏大社會變遷融入市井瑣事之中,藝術上獨樹一幟。作為中國話劇高峰,它從平民視角折射革命風雲,藝術成就和社會意義兼具。

- 《裘力斯·凱撒》 (莎士比亞) – 入選理由: 舉凡革命政變主題,莎翁此劇以永恆的人性悲劇脫穎而出。它透視了篡殺暴君背後的道德兩難,台詞優美而警策(如“布魯圖斯也是有血有肉的人”那幕),人物形象豐滿(既同情布魯圖斯的共和理想,又展示暴力帶來的災禍)。劇本結構嚴整、衝突集中,舞台效果和思想內涵並重,因而成為政治戲劇的經典范本。

(緊隨其後的戲劇佳作有《丹東之死》《正義者》等,皆在各自文化中影響深遠。)

詩歌類前三名精選

- 〈如果我們必須死〉 (克勞德·麥凱) – 入選理由: 這首短詩以巨大激昂的精神力量和藝術感染力榮登詩歌類榜首 。短短十四行涵蓋了反抗壓迫的正義性和悲壯美,修辭精妙、節奏鏗鏘,讀來令人熱血沸騰。它成為無數被壓迫者的戰鬥口號,其文學價值和歷史價值達到高度統一,是革命詩歌中難以逾越的巔峰。

- 《鳳凰涅槃》 (郭沫若) – 入選理由: 作為東方語境的革命抒情詩代表,本詩以中國神話意象傳達出毀滅中重生的革命理念,將具體的革命語境提升到文明更新的象徵層面。詩語言想像瑰麗奔放,在當時新詩壇引發轟動。它標誌著中國文學開始以現代形式書寫革命理想,無論在文學史或革命史上都占有重要的一頁。

- 〈蒙面的大眾〉 (雪萊) – 入選理由: 身為浪漫派詩人,雪萊的政治抒情長詩將詩的想像與現實號召融合得極為出色。詩中喊出“溫順如羔羊的人們請奮起如獅”這樣震撼人心的句子,影響力經久不衰。作品長度較大但結構明晰,一氣呵成地把對暴政的憤怒宣洩和對民眾的希望寄託表達出來,在藝術成就和革命激情兩方面均極具感染力。

散文類前三名精選

- 《共產黨宣言》 (馬克思/恩格斯) – 入選理由: 雖是政治宣傳文獻,但其文體之優美與說理之睿智令人驚歎 。全文邏輯嚴密、氣勢磅礴,充滿經典警句(例如“全世界無產者,聯合起來!”)。作為革命綱領,它改變了世界;而作為文字作品,它的修辭與結構在政論散文中達到了幾乎藝術性的高度,故雄踞榜首。

- 《論民事抗命》 (亨利·梭羅) – 入選理由: 此文是近代公民不服從思想的開山之作。梭羅筆下的論述平易近人又理據充分,將法律、良知與正義的關係闡述得深入淺出。篇幅雖不長,但結構嚴謹、事例貼切,引人深思。它在文學上的簡潔優美與在政治上的啟迪作用並重,影響了後世無數和平抗爭運動。

- 《反抗者》 (阿爾貝·加繆) – 入選理由: 加繆以小說家的敏銳和哲學家的深度,在這篇長篇隨筆中對革命與反抗作出了史詩般的哲理思考。文字冷峻優雅,引經據典旁徵博引,說理透徹而不乏文采。它讓讀者在理論層面重新審視革命的倫理界限,是革命理念反思的重要里程碑,同時也是法語隨筆文學的一座豐碑。

傳記類前三名精選

- 《漫漫自由路》 (納爾遜·曼德拉) – 入選理由: 曼德拉以真誠謙遜的口吻講述他傳奇的一生,文字平實卻蘊含強大的情感力量和人格魅力 。作為傳記,它詳實生動、層次分明,記錄了一個民族從奴役走向自由的歷程;作為文學,它刻畫了豐富的人物細節和心理活動,讀來如同一部戲劇性極強 Dislocations 歷史小說。曼德拉的寬容與堅定通過文字感染讀者,堪稱20世紀傳記文學的楷模。

- 《馬爾科姆·X自傳》 (馬爾科姆·X 口述 / 亞歷克斯·海利執筆) – 入選理由: 這部自傳被譽為“一篇雄辯的證言” 。作品以第一人稱敘事的真摯視角,帶讀者經歷主人公靈魂蛻變的每一步。從街頭罪犯到革命領袖的劇變故事本身扣人心弦,加之文筆生動有力(充滿黑人英語節奏感和演說辭鋟),令閱讀如同聆聽一場振聾發聵的演講。它文學和社會價值同樣高,以個體折射群體,成為美國黑人奮鬥史的不朽篇章。

- 《長征日記》 (宋任窮 等若干紅軍將領回憶錄彙編) – 入選理由: 中國革命史上“長征”是一段傳奇壯舉,許多親歷將領的回憶錄素材形成了本書。內容涵蓋長征途中的艱難困苦與革命樂觀主義精神,真實感人。雖出自多人之手,但編排成章後仍保持了敘事的連續性和多視角豐富性。語言質樸直接,偶有軍人口吻的詼諧,讀來令人熱淚盈眶。文學上或許算不上精雕細琢,但勝在真實可信和史詩氣魄,是革命傳記文學的重要組成部分。

演講類前三名精選

- 〈我有一個夢想〉 (馬丁·路德·金) – 入選理由: 無可爭議地位的演講名篇。其文字本身就是音韻和諧的散文詩:重複、押韻、比喻交織出動聽的節奏,美感與說服力並舉 。內容立意高遠,道德力量強大,把美國建國理想與聖經意象融合,喚起人們對平等正義的嚮往。作為文學作品,它佳句如雲,感情真摯澎湃;作為革命檄文,它鼓舞了千萬人投身民權運動,影響深遠。

- 〈給我自由或給我死亡〉 (帕特里克·亨利) – 入選理由: 短短數分鐘的演講,因其驚人結語而青史留名。然而全篇其他部分同樣充滿修辭藝術:先抑後揚的論辯結構、以反問激發思考的策略,都展現了作者高超的演說技巧 。內容熱情地呼籲殖民地人民拿起武器反抗暴政,點燃了獨立戰爭的火焰。這篇演講之所以經典,不僅在於歷史作用,更在於它作為口語文本本身具備強大的節奏和感染力,讀或聽皆令人心潮澎湃。

- 〈我準備好赴死〉 (納爾遜·曼德拉) – 入選理由: 一篇法庭上的自我辯護詞,卻具備文學名篇的所有要素。曼德拉沉著地講述理念,語句平實無華但每一句都情理兼備,使反種族隔離的正當性不容辯駁 。尤其末尾慷慨陳詞將理想置於生死之上,具有悲劇英雄的崇高美感。作為文字,它條分縷析、清晰流暢而又氣勢充盈;作為聲音,它打動了無數南非人心,極大提高了反抗運動士氣。此演講展現了以理服人、以情動人的典範力量,在演講文學中占有重要地位。

*(演講類的其他傑出篇目如《自由或死亡》《不是女人嗎》同樣文采斐然,與以上三篇相比或影響力略局限於特定群體,故列後。) *

以上各分類中排名首位的作品,構成了一個跨文體的**「革命文學精粹庫」**。這些作品無論在內容思想深刻性、藝術表現力還是對後世的影響力上都屬上乘。下面將對精粹庫中綜合表現最突出的三部作品進行統一評估和推薦分析。

革命文學精粹庫:總體最推薦的三部作品

經跨文體綜合評估,最值得推薦的三部革命主題文學經典為:

推薦一:《悲慘世界》 – 法國大文豪雨果的革命史詩

推薦指數:10/10。雨果的《悲慘世界》以其史詩般的格局與人道主義深度成為革命文學中的不朽豐碑。首先,作品內涵極為深刻廣博。小說表面講述冉阿讓從罪犯到慈愛人格的救贖歷程,但更宏大的背景是法國波旁復辟時期底層人民的悲苦與反抗。雨果特意選擇1832年巴黎小共和起義這一歷史時刻作為高潮,用“學生少年們築街壘”這樣的情節既喚起法國大革命的回聲,又避免覆寫1789或1848等宏大革命,以小見大 。透過安災樂等年輕共和志士在街壘上的犧牲,雨果既表達了對革命理想的熱忱認同,又以主人公冉阿讓對立場的抉擇呈現出一種悲憫而複雜的態度:雨果明顯同情革命者追求自由平等的動機,同時他也反對無差別的暴力流血 。這種態度的複雜性,使作品對“正義的起義”充滿悲劇性的思辨,而非簡單歌頌或貶斥革命。這樣的思想深度,在同類題材中極為突出。

在語言與藝術手法方面,《悲慘世界》充分體現了雨果作為浪漫主義大師的功力。小說語言兼具崇高抒情與寫實細節之美。比如描寫悲慘世界裡的貧民窟、下水道逃亡這樣骯髒黑暗的場景時,雨果既不隱諱骯髒醜惡,又常在文字中透出詩意的光輝或宗教的隱喻,把物質的黑暗昇華為精神的探索。此外,雨果擅長對照與象徵:冉阿讓與沙威(警探)的對立、一心復仇的德納第與憐憫寬恕的主教形象對比,都強調了愛與恨、光明與黑暗的鬥爭。尤其街壘戰一章,年輕學生昂首赴死、冉阿讓在血泊中拯救馬留斯、沙威發現“罪犯”冉阿讓竟是高尚之人後選擇投河等等情節,將革命理想、個人恩怨和人性善惡的主題交織在一起,把戲劇性的情節推向道德辯證的高度。雨果大量運用交響樂式的反覆母題(如“光”與“暗”、“正義”與“怜憫”)來統攝看似龐雜的故事,使結構渾然一體且回環往復,讀來如觀壯闊畫卷又如聽史詩樂章。

結構上,小說宏偉卻嚴密:從米里哀主教的善行開篇,逐步將冉阿讓、芳汀、珂賽特、馬留斯等人物線索引出,再匯集到巴黎騷亂的頂點,最後以冉阿讓臨終升華全書主題。雨果在敘事中時常插入大篇幅議論(如滑鐵盧戰役逸話、巴黎下水道歷史、修道院制度批評等),這些在一般敘事技巧看來是離題的部分卻極大擴展了作品的縱深與思想容量,使小說兼具縱的時間史詩(從拿破崙帝國到波旁復辟的時代縮影)和橫的社會風俗畫(巴黎眾生相)。這種結構上的兼容並包,使《悲慘世界》超越了一般革命題材故事的侷限,成為一部涵容革命理想、社會批判、宗教情懷與人性探索的偉大作品。

在文學批評角度看,《悲慘世界》開創了一種“道德史詩”模式:它將個人靈魂救贖與社會革命救贖相結合,既訴諸讀者的情感(同情弱者、嚮往正義)又啟迪讀者的理性(思考法律與良心、正義與秩序的矛盾)。雨果的敘事充滿戲劇性張力,又時常通過全知視角發出作者之聲,直接評論社會問題,這種結合了抒情抒懷與現實干預的寫作手法,使作品如同一部壯闊的交響詩兼一篇激情的講章。它不僅感動了一代代讀者,也直接影響了後世許多革命文學創作者對於如何在文學中處理理想與現實、暴力與道德等命題的思考。

總而言之,《悲慘世界》之所以成為本精粹庫之首選,在於它在思想容量、藝術造詣、情感力度上都達到了極高的境界。它讓我們看到革命既有高尚的一面也有悲劇的一面,並最終以對人性善良與博愛的禮讚超克了歷史的慘烈。這種複調性的處理使小說歷久彌新。對任何關心“革命”這一母題的人而言,雨果的這部巨作都是繞不開的里程碑。

推薦二:《戰爭與和平》 – 以戰爭映照革命的現實主義史詩

推薦指數:9.8/10。儘管《戰爭與和平》直接描寫的是國與國之間的戰爭(拿破崙入侵俄國),但托爾斯泰巧妙地通過這一歷史事件反映出俄羅斯社會的內在革命(舊貴族社會的瓦解與人民民族意識的覺醒) 。因此,本書在“革命文學”範疇中具有獨特的位置:它不歌頌某場革命運動,而是從宏觀歷史哲學視角審視劇變時代中傳統與變革的力量角逐。

托爾斯泰以罕見的寫實主義功力塑造了這部偉大作品。首先,小說內容的深度在於對歷史和人性的雙重探究。一方面,他展現了1805-1812年間俄國從對法戰爭失利到民眾奮起抵抗、最終粉碎拿破崙的過程,這過程實際上也是俄羅斯民族主體意識和愛國熱情高漲的過程——具有一種從被動挨打轉變為主動團結的“革命性”質變。小說中的庫圖佐夫元帥在1812年的策略(不主動出擊、焦土抗戰)與平民遊擊隊的湧現,都體現了俄國社會深層力量的覺醒。另一方面,在個人層面,托爾斯泰深入主要人物如安德烈公爵、皮埃爾、娜塔莎等的內心世界,呈現他們因時代動盪而經歷的精神革命。比如安德烈親歷奧斯特里茨戰敗,從軍功迷夢中覺醒;皮埃爾被戰爭苦難洗禮後找到人生新方向;娜塔莎歷經家國巨變而成熟蛻變。這些角色命運與時代巨變交織,寓示歷史如何改造人的靈魂。托爾斯泰著力刻畫尋常人在歷史洪流中的反應,傳達出他的信念:歷史不是偉人大人物單向推動的,而是千千萬萬平凡人的行動積累而成 。這種對歷史的“民主”詮釋,本身就帶有一種思維上的革命性,挑戰了傳統英雄史觀。

語言風格上,《戰爭與和平》堪稱優雅與精確並舉。托爾斯泰的文字極富細節描寫的魅力:從貴族沙龍的談笑風生到博羅季諾戰場的炮火連天,他都能以傳神的筆觸描繪出畫面感。同時,他又擅長心理刻畫,尤其娜塔莎第一次參加上流社會舞會的純真欣喜、皮埃爾戰後在莫斯科街頭目睹亂象的迷茫震撼等等,均寫得入木三分,使讀者彷彿親歷其境 。這種寫實風格奠定了小說的質感。而在敘事語調上,托爾斯泰常保持一種全知而冷靜的口吻,偶爾跳出故事發表一些評論(比如對歷史偶然性的思考),這為作品增添了哲理深度。

結構方面,《戰爭與和平》異常龐大卻秩序井然。全書分四卷及尾聲兩部分,戰爭場面與和平日常情景交錯出現,形成節奏上的對比對稱(正如標題“戰爭”與“和平”)。這種結構安排本身隱含著主題:和平生活孕育著戰爭的風暴,而戰爭過後人們對和平的渴望又將醞釀新的社會秩序。值得注意的是,托爾斯泰在尾聲部分大篇幅闡述自己對歷史推動力的看法,直指歷史並非英雄意志所能掌控,而是人民和必然性的產物 。這幾乎是一個理論性的總結,使小說升華到歷史哲學論文的高度。從文學角度,有人或許覺得這影響了小說的藝術完整性,但從批評角度看,這種將敘事與論述結合的手法別開生面,豐富了小說的體裁可能性。它提醒我們,托爾斯泰並不滿足於講一個動人故事,他要借此探討革命性的歷史觀,即強調集體、強調不可測因素在歷史中的作用,而不是傳統史詩那樣讚美某個領袖或民族的命定榮光。

綜上所述,《戰爭與和平》在革命文學精粹庫中名列前茅,是由於它提供了一種以戰爭寫革命的宏闊視角:以外在的民族戰爭隱喻內在的社會變革,並以眾生相烘托出革命洪流中每個微小個體的重要性。托爾斯泰精湛的藝術技巧使作品同時具有可讀性和思想含量。對讀者而言,閱讀《戰爭與和平》不僅能享受扣人心弦的故事、鮮活的人物、華美的語言,還能被引導去思考歷史與個人、自由意志與歷史必然性等重大命題。它讓我們意識到,有時革命並非驟然爆發的一次事件,而是歷史長河中潛移默化的漸變積累。如此兼具文學魅力與思想光芒的作品,理當受到最高的推薦。

推薦三:《白鹿原》 – 中國鄉土社會的變革長歌

推薦指數:9.5/10。陳忠實的《白鹿原》在中文文學中享有崇高地位,被譽為“當代中國最好的家族史小說”之一 。它描寫了20世紀前半葉中國農村經歷的一系列社會巨變,從晚清動盪、軍閥混戰、土地革命到新中國初建,可謂以一村之興衰映襯半個世紀的民族革命歷程 。作品既有深厚的民族文化根基,又有現代小說的敘事創新,因此在革命文學精粹中獨具特色。

首先,就主題思想而言,《白鹿原》著力探索了傳統農耕文明如何在革命浪潮中解體轉型的宏大命題。小說以陝西關中平原“白鹿村”為縮影。白鹿村有著自身千百年延續的族規宗法(族長白嘉軒是傳統秩序的象徵)和精神信仰(祠堂、白鹿圖騰等),但隨著時代推進,外部的新思潮和暴力革命開始衝擊這片土地:白孝文等人參與了國共革命勢力,鹿子霖等沉浮於各派政治勢力之間。土地革命帶來的財產重新分配、傳統倫理(如長幼尊卑、貞節觀念)的動搖,使這個村莊經歷了一場潛移默化又驟然爆發的社會革命。小說沒有將革命簡單地歌頌為光明的到來或詆毀為災難的降臨,而是冷靜描繪其複雜影響:例如,革命給貧苦農民帶來翻身希望,同時也造成倫理失序、人性弱點暴露(如白孝文被貪欲腐蝕墮落);傳統禮教在新思潮前顯得迂腐壓抑,但某些傳統(如關中漢子的質樸敦厚)又具有穩定社會的積極意義。這種不偏不倚的辯證態度,使小說思想深度遠超一般“革命贊歌”或“懷舊輓歌”,而是真實呈現歷史變革的複雜性。

語言藝術方面,《白鹿原》以質樸渾厚、富有地域色彩的文字著稱。作者大量採用關中方言和諺語,使人物對話充滿生活氣息和鄉土趣味。例如白嘉軒語錄“什麼是根本?鍋裡有碗裡才能有,碗裡有肚子才能有”,幾句家常話即道出農民生存哲學。這種語言上的真實感,將讀者帶入那黃土地的語境中。另一方面,陳忠實的敘述筆法又兼具詩意和象徵性。他在寫實的基礎上融入了一些近乎傳奇的意象:比如村中流傳白鹿精靈的故事,白鹿原土地肥沃被視為瑞兆。白鹿這個意象反覆出現,從白嘉軒放生白鹿到結尾白靈(村中革命女性)慘死化作白鹿,成了全書的精神紐帶。白鹿象徵著傳統的祥和與善良,也隱喻了革命理想的純潔魂魄。這種象徵手法的運用提升了作品的文化意蘊和美學層次 。

結構上,《白鹿原》以白、鹿兩家族為主線交織推進故事。開篇白嘉軒“六娶六喪”這樣具有傳奇色彩的事件奠定基調,接著娓娓道來幾十年間家族與村莊的人事變遷。小說時間跨度大但章回清晰,採取類似中國傳統章回小說的敘事節奏,一回一故事積累推進。同時,作者精心設計了若干高潮節點:例如鹿子霖一家敗落、白孝文變節、白靈之死、黑娃(白靈之夫、土匪出身的農民起義者)出走與歸隱等等,每一事件都強烈衝擊著原有秩序並推動角色命運巨變。這些情節既有現實合理性又帶戲劇性,讀來引人入勝。此外,小說末尾以新中國成立,白鹿村重歸相對平靜作結,但作者並未一味歌頌新世界的美好,而是意味深長地留下“白鹿”這一象徵:白鹿原猶在,但已物是人非——革命帶來的新秩序下,仍有傳統的幽靈(白鹿)在人們記憶中回蕩。這開放式的結局引人回味:新時代開始了,可人們是否失去了一些珍貴的東西?如此留白更增強了作品的思想張力。

從文學批評角度,《白鹿原》的意義還在於它成功地將民族史詩和現代小說技藝結合起來。它既繼承了中國傳統敘事(家族史、鄉土誌)的厚重,又借鑒了現代主義技巧(象徵、多重視角)。評論界稱其為“一部有自己豐碑的小說” 、認為陳忠實“以厚重的筆觸奉獻出一幅關中農村斑斕多彩、觸目驚心的長卷” 。特別在革命題材方面,許多文藝作品容易陷於臉譜化或單調議論,《白鹿原》卻以豐滿複雜的故事與人性描寫打破了這一窠臼。它並沒有把革命英雄理想化:例如革命女性白靈積極勇敢卻也年少氣盛,被自己人誤殺的悲劇意味深長;也沒有把傳統守舊者全盤否定:白嘉軒固執但心地善良,他的崩潰讓人唏噓。同時,它也點出革命給女性和下層帶來的新生機會(白靈的覺醒、黑娃的奮起),是褒貶兼見、立體多面的。因此在藝術效果上,小說帶給讀者的情感體驗極為豐富:既有對純樸鄉土的懷戀,又有對殘酷變革的震撼,還有對人生無常的喟嘆。

推薦《白鹿原》,不僅因其是中文革命題材的扛鼎之作,更因它所揭示的革命本質具備世界性意義:一個社會的演進,既包含經濟政治的變革,更涉及文化心理的調適和陣痛。白鹿村的故事具體而微地印證了任何社會從傳統走向現代所要經歷的掙扎,因而能與雨果寫巴黎、托爾斯泰寫俄國等巨匠之作相響和。在世界文學坐標上,《白鹿原》提供了一種中國經驗:革命不僅發生在都市和戰場,也發生在鄉土與人心;革命不僅意味推翻政權,也意味古老價值觀的重塑。它的成功,證明了中文文學完全可以在宏大主題上作出獨特而普世的貢獻。

結語

以上三部作品(《悲慘世界》《戰爭與和平》《白鹿原》)分別代表了歐洲、俄羅斯和中國文學在革命母題上的最高成就。它們雖風格各異,但有一個共通點:都超越了對表層政治事件的敘述,而觸及革命對人類社會和精神的深遠影響。雨果以浪漫人道主義關懷揭示革命的兩面性,托爾斯泰以現實理性探索歷史的奧秘,陳忠實以本土史詩展現傳統與變革的糾葛。他們共同豐富了“革命”這一永恆文學母題的內涵。在藝術上,三位作家均達到了駕馭複雜結構和大量人物的非凡能力,並創造出無數令人難忘的場景和形象;在思想上,他們的作品促使我們反思:革命究竟意味著什麼?革命應如何平衡理想與現實、個體與群體的關係?這些問題至今依然具有啟發性。對今天的讀者而言,重新閱讀這些經典,我們不僅能被動人故事所吸引,更能通過文學的鏡子審視歷史和自我。在跨越時代與國界的革命文學長河中,這三部鉅著無疑是最熠熠生輝的明珠,值得一再品味和傳揚。

看完後感覺:

好,如果「家」也算革命文學,我放棄「歐陽海之歌」了。

所以,你自己的榜單,自己定就好。

別信我,別信 AI。