六親不和,有孝慈……

文教誠實,內外表裡相合,以成就功業;在選必中第一單元,選這篇《脩辭立其誠》,細品起來,反諷良多。代筆馬列的殘簡,有答無問,問題極大。書信問答,答案是針對問題的,因此,提問是什麼,無論如何是應該給出的:

To what extent are economic relations causally effective (are they sufficient causes, occasions or permanent conditions etc., of social development)?

- What roles do the factors of race and historical personality play in Marx-Engels’ conception of history? – H.D.

選文作為回答的確很有張力,但一個說法或理論,其持續的張力,與此刻實際一朝的語境之間,往往需要一個權衡;一時權宜往往不得不矯枉過正,高張力的理論可以解決該弊病,但也容易難以捉摸,虛泛漂浮。好消息是,這其實給出了闡釋空間,語文教師之福……或者之罪。

從第二篇起,反諷就拉滿了。改造一文,明面都是道理,底層全是殺伐。整風是真,整人是更真。用這篇談脩辭之誠,編者估計不是高級黑,就是學無術。去年設置本課話題,用了秘書胡喬木評論:“毛主席講話用語之辛辣、諷刺之深刻、情緒之激動,都是許多同志在此之前從未感受過的。”不回到當年語境,學生是讀不出此中辛辣的。選課文,語境過深,就會導致這個大毛病;歸根結底,本文需要強語境支持,不具備恆久價值。

人的正確思想從哪裡來,足夠淺顯,中規中矩,誠字有了,但放到語文課本,從字句標準看,是不配的,編者要強調單元內部脈絡,可以理解,但這個邏輯該去編政治課本纔對。

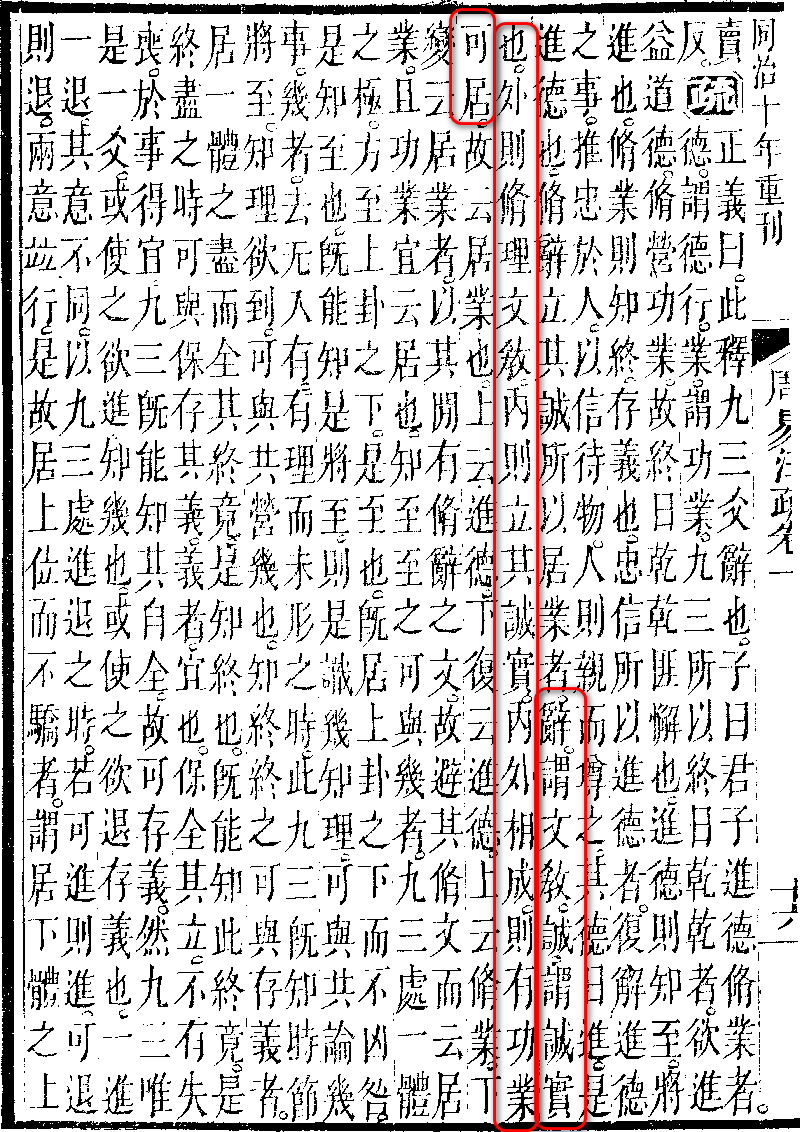

重頭戲,是唯一標準一篇。從影響看,全文進任何人文教材都應該,畢竟,這是改國運文獻之一。但一如作者所說,本文是刻意用語錄體,以其人之道還其人之身的。九改成文,辭,很精心;但要說“誠”,那可是一點都沒有的。畢竟,這篇文章骨子裡就是要砍倒但不完全砍倒毛澤東旗幟的。學不懂這篇做不了中國人;而學懂了這篇,也很難再是一個真性情的人。此中艱難與弔詭,不是本文的問題,而一直是为什么這個民族這個國家不斷需要這類文章的問題。這樣的唯一,也許很快就會需要新的一輪。所以,一併將潘曉文章付與學生,“人生啊,你真正露出了丑恶狰狞的面目”。

從反思十年浩劫視角,揭舉一個“誠”字出來,呼號幾聲,對讀書人,已經是恩賜了。但政客會說,我也沒轍呀,真大家一起說實話,成嗎?真說了,只怕黨就要沒了呀,黨真沒了,人民就有福了嗎?所以,修辭上立點誠,哲學討論討論,時間淡化淡化,之乎者也一番,讓時間沖刷,忘卻成為救主,一切,再慢慢來。好消息是,慢慢來了,壞消息是,公元2023年,個人崇拜文革旗子,也重來了。畢竟,傷痕從未被真的反思,一切悲劇,也就都可以無限循環。

在這個意義上,呼籲憐憫與正義,也許會一語成讖。單元研習說明最後不斷說,要理性,要不偏激,要有分寸,要留留餘地,可能是本單元,唯一的實話了。

閉環就這麼完成,除了反諷,還是反諷。